mein vortrag auf der #rp17

weiter unten die schriftfassung meines #rp17 vortrags, hier die videofassung.

was mich sehr freut ist das viele positive feedback. für christian de vries war es einer der besten vorträge der republica und in ein paar top-listen, tauchte mein vortrag auch auf (eins, zwei, drei, vier). anke tröder hat’s gefallen, auch wenn sie mir immer noch die häfte meiner folien wegnehmen möchte. frederik fischer nannte meinen vortrag „niveauvolle Unterhaltung“, für jolle lahr-eigen hab ich’s nach elisabeth wehling auf ihren „persönlichen zweiten Rang“ geschafft, bei joel.lu habe ich etwas berührt.

update: die kunst des liebens

mir ist das alles ein bisschen peinlich.

ich hasse pathos und ich hasse vortragstitel, die keinen ironischen ausweg anbieten. dieser vortragstitel ist so pathetisch, dass er beinahe platzt vor ironischer ausweglosigkeit.

katia, meine frau, meint, ich müsse mich vorab dafür entschuldigen, dass der vortrag so pathetisch und ernst sei.

der witz ist: das ist kein witz.

angefangen habe ich (2010) hier auf der republica mit mildem sarkasmus. ich habe mich — doppeldeutig natürlich — gefragt, warum das internet scheisse ist. der vortrag lässt sich sehr kurz zusammenfassen: weil die welt scheisse ist.

dem gedanken bin ich dann 2013 weiter nachgegangen, als ich mir „10 vorschläge um die welt zu verbessern“ aus der nase zog.

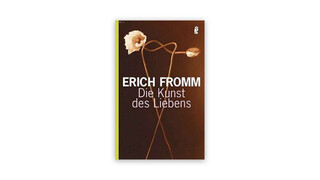

im prinzip habe ich mir diese frage jetzt, vier jahre später, erneut gestellt. nur dass ich diesmal in erich fromms büchern und nicht im internet nach antworten und lösungsansätzen gesucht habe.

weil das motto der republica dieses jahr nun mal liebe ist, habe ich mich erinnert, dass ich als sechzehn/siebzehn-jähriger, erich fromms buch, die kunst des liebens, unglaublich toll fand. und dass ich es doch eigentlich nochmal lesen und hier davon erzählen könnte.

das schlimme und gleichzeitig gute ist: ich fand’s wieder toll. toll, weil es wirklich ein grandioses buch ist und weil ich merkte, wie sehr mich die frühe lektüre dieses buches geprägt hat. oder andersrum, wie sehr dieses buch beim wiederlesen meine vorstellungen vom leben bestätigte.

ich kann hier nichts ironisch brechen, keinen sarkasmus ausstreuen — sondern nur aufrichtig schwärmen.

das einzige was mir einfällt um einmal kurz aus der pathos- und ernsthaftigkeitfalle herauszukommen, ist ein katzenvideo zu zeigen.

aber auch dieses katzenvideo ändert nichts daran, dass ich hier stehe und sagen muss: erich fromms bücher sind wunderbar und obwohl sie ziemlich alt sind, sind sie zeitlos und auf den punkt. erich fromm ist mein held. und ich stehe hier, um zu versuchen euch anzustecken.

ich habe nicht alle, aber viele von fromms büchern und aufsätzen gelesen. ich glaube, dass in fromms büchern viele ansätze zum umgang mit gesellschaftskrisen oder weltproblemen stehen, also ansätze die welt zu verbessern. weil fromm psychoanalytiker war, findet man in seinen büchern — natürlich — auch wege zu einem glücklicheren, erfüllterem leben.

ich könnte das was ich gelesen habe jetzt hier zusammenfassen, also ein verkacktes schulreferat halten, aber das brauche ich nicht, das hat die wikipedia schon (ziemlich gut) gemacht.

ich versuche das ganz anders zu machen. statt wiederzugeben, was fromm geschrieben hat, gebe ich das wieder, was ich (vermeintlich) verstanden habe. ich gebe die rosinen wieder, die ich mir aus fromms werk herausgepickt habe.

ich mache mir sein werk einfach zu eigen.

fromm selbst sagt übrigens, dass ideen erst dann eine Wirkung auf den Menschen ausüben, wenn sie von dem, der sie lehrt, auch gelebt werden.

fromm hat das getan, er war dem menschen extrem zugewandt, engagierte sich in der politik und der friedensbewegung und lebte das, was er schrieb und vortrug, auch selbst.

ich wäre gerne humanist. ob ich einer bin oder zu werden vermag, kann ich nicht beurteilen. erst recht nicht, ob ich das was ich hier gleich erzähle auch verkörpere oder lebe. ich würde das gerne so sehen, ich glaube in der rückschau, seit ich fromm zum ersten mal gelesen habe, dass ich mir immer mühe gegeben habe freundlich zu sein, an das gute im menschen geglaubt zu haben, niemanden in meinem umfeld unterdrückt oder an seinem inneren wachstum gehindert zu haben.

leider weicht die selbstwahrnehmung oft von der fremdwahrnehmung ab.

aber die diskrepanzen zu finden, überlasse ich gerne euch. wobei ich für solches feedback offenbar gut funktionierende wahrnehmungsfilter habe.

ich habe geschlagene 7 jahren gebraucht, bis vorletzte woche, als ich nach bildern für diesen vortrag suchte, um endlich zu erfahren, dass andreas schaefer mich für den welt-grössten schnorrer hält.

glaubwürdigkeit beiseite — ich fang jetzt mal an, bei adam und eva.

die allegorie von der vertreibung aus dem paradies wurde vor vielen jahren von einem unbekannten, aber ganz klugen autorenkollektiv geschrieben.

sie ist eine allegorie auf die entwicklung der menschheit und des menschen.

so wie die entwicklung eines embryos unsere evolutionäre entwicklungsgeschichte nacherzählt, zeigt uns die allegorie von der vertreibung aus dem paradies die psychische entwicklungsgeschichte des menschen auf. sie versinnbildlicht den kern und die existenziellen probleme des menschen. oder positiv ausgedrückt: die geschichte beschreibt die grundbedingung der menschlichen existenz: einerseits gehören wir (eindeutig) zur natur, andererseits sind wir, im gegenteil zu vielen tieren, mit vernunft und erkenntnisfähigkeit ausgestattet.

wir sind fähig die absurdität unserer situation zu erkennen, irgendwann, irgendwo, an einem zufälligen ort in die welt geworfen zu werden.

die geschichte zeigt den zentralen widerspruch der menschheit auf: wir erkennen, dass wir der natur angehören, vermögen diese zugerhörigkeit aber nicht mehr zu spüren, weil unser verstand, unsere erkenntnisfähigkeit, unser bewusstsein uns aus dem paradies ausschliessen. nicht gott hat uns aus dem paradies geworfen, unser verstand tut es.

das ist mein lieblingssatz aus dem erich-fromm-wikipedia-artikel. ein satz, wie ein französischer spielfilm:

Das größte Problem des Menschen ist seine reine Existenz.

auf psychologischer ebene passiert uns allen genau das, was adam und eva passiert ist: am anfang sind wir eins mit allem, genaugenommen, sind wir tatsächlich nur eins; ein einzeller.

wenn wir dann, viel zu früh, aus dem mutterleib gedrückt werden (hier versinnbildlicht von amy schumer), …

… viel früher als die meisten tierarten, die sich im mutterleib viel weiter entwickeln dürfen, liegen wir völlig hilflos und abhängig von der mutter, der flasche oder einer sich kümmernden person in der welt.

aber wir sind, auch wenn es etwas kälter und trockener geworden ist, immer noch im paradies. wir erkennen noch wochenlang keinen unterschied zwischen uns und der mutter, bzw. unserer bezugsperson. brust, flasche, daumen, alles eins, alles ist ich, alles meins.

aber irgendwann merken wir, dass wir gar nicht eins mit der mutter sind und wenn wir noch mehr vom erkennnisapfelbrei gegessen haben, merken wir, dass wir uns irgendwie trennen müssen von der mutter, dem vater oder den bezugspersonen — und selbst jemand werden müssen.

und das ist, wo die ganzen probleme anfangen. bei uns allen. nicht nur bei woody allen.

da kann man sich drüber lustig machen, wie woody allen, meist in gewissem masse selbstkritisch oder wie generationen von karikaturisten.

aber der kern all unserer probleme, lässt sich mit dieser einen allegorie umschreiben, damit, dass wir nach wegen zurück ins paradies, nach wegen zum glück, zur einheit mit mutter und vater oder anderen menschen suchen.

fromm geht noch weiter, er sagt, dass dieses bedürfnis zu einheit der trieb ist, der uns im inneren antreibt. freud, sagt fromm, dachte dieser drive sei der sexualtrieb. fromm meint, das sei ein freudscher fehler.

die bibel umschreibt diesen antrieb mit der vertreibung aus dem paradies und der hoffnung da irgendwann wieder reingelassen zu werden. märchen erzählen die hoffnung auf erlösung als suche nach dem glück und hollywood hat auch grossen gefallen an erlösungsgeschichten, meist erzählt als die suche und die genese des einen, des auserwählten, der wieder alles in harmonie zu bringen vermag.

das bedürfnis zu einheit zu finden, die absurdität unserer existenz irgendwie aufzulösen, ist auch die grundlage des humanismus. der humanismus geht davon aus, dass die menschen eine einheit sind, weil die grundbedingung, das grundproblem für alle gleich ist.

daraus leitet sich dann auch der absatz eins ab oder der zweite satz der amerikanischen unabhängigkeitserklärung.

wie die unabhängigkeitserklärung, betont der humanismus, dass der mensch nicht nur das recht hat, sondern fähig ist sich weiter zu entwickeln und zu vervollkommnen, sein glück zu finden und vernünftig und friedlich zu handeln.

hört sich ein bisschen wie ein glaubensbekenntnis an — und ist es wohl auch.

diese idee vom humanismus, von der gemeinsamen wurzel und dem allen menschen gemeinsamen bedürfnis nach (wieder) vereinigung oder einheit, durchzieht alle bücher von erich fromm.

sollte mich jemand fragen, wie ich in einem satz fromms bücher und aufsätze zusammenfassen würde, der satz lautete:

um zu glücklicheren, zufriedeneren menschen zu werden, müssen wir an unseren fähigkeiten zu liebe, solidarität, vernunft, mut und glauben (zum beispiel an das gute im menschen oder den nächsten) arbeiten, mit betonung auf arbeit.

denn obwohl diese fähigkeiten in uns allen angelegt sind, sind sie zum teil verschüttet und wachsen nicht unbedingt von alleine.

fromm drückt das so aus: der mensch brauche sein leben lang um sich selbst zur geburt zu bringen, das führe zu „wohl-sein“ (well-being) und habe die freude am leben als begleiter.

zitat fromm:

Nur in dem Maße, in dem der Mensch seinen Hass, seine Unwissenheit, seine Gier und seine Selbstsucht überwindet und er in seiner Fähigkeit zu Liebe, Solidarität, Vernunft und Mut wächst, kann er dieses Ziel erreichen.

als ich am montag hier carolin emke sah, sprach sie sehr eindrücklich von solidarität — und was das praktisch bedeutet:

wer gedemütigt und verletzt wird, wer verachtet und angegriffen wird, soll sich nicht selbst wehren müssen müssen. es braucht andere, die einstehen für die würde jeder einzelnen person. es braucht andere die widersprechen, die die nicht gemeint sind, die sich aber gemeint fühlen.

eine gesellschaft in der alle nur sich selbst retten und schützen wollen ist keine. das ist neoliberalistisches spektakel.

das hätte auch ein zitat aus einem von erich fromms büchern sein können.

anders als fromm, möchte emke diese solidarität, oder den respekt für anders lebende menschen aber nicht zur liebe zählen, sie sagte:

wir brauchen keine liebe, uns reicht schon respekt

damit hat sie natürlich recht, aber fromm auch, für den solidarität, respekt, mut, vernunft teil von liebe sind.

das konzept der liebe nach fromm ist nichts was einem passiert, oder einfach nur erwidert wird oder sich auf partnerschaften beschränkt, es ist viel mehr eine auffassung vom leben, eine aktivität:

Liebe ist eine ständige Herausforderung, sie ist kein Ruheplatz, sondern bedeutet, sich zu bewegen, zu wachsen, zusammenzuarbeiten.

fromm differenziert die unterschiedlichen ausprägungen der liebe in seinen büchern super sorgfältig, zwischen erotischer, mütterlicher, väterlicher, brüderlicher oder selbstliebe.

der liebe zu gott widmet er das längste kapitel, stutzt sie aber eher auf toleranz und einen glauben an das gute im menschen und der welt zusammen.

all diese formen der liebe bedingen einander und haben so ausdifferenziert kaum noch etwas mit dem begriff der liebe zu tun, den wir im alltag benutzen.

hmm. das ist jetzt doch ein bisschen ein schulreferat geworden.

zur auflockerung — aber auch für friedemann karig — baue ich jetzt ein f-wort ein.

liebe ist — nach fromm — sehr viel mehr, sehr viel weitreichender, als nur erotische liebe.

vor zwei wochen habe ich im spiegel (wie carolin emke) ein interview mit der literatur-nobelpreisträgerin toni morrison gelesen. eine der fragen an morrison bezog sich auf die dokumentation „i am not your negro“ über den schriftsteller james baldwin. darin habe baldwin gesagt, dass die amerikaner gern dummheit und unreife mit aufrichtigkeit verwechselten — der spiegel fragte morrison, ob trump ein treffendes beispiel „für diese fast 40 jahre alte analyse“ sei.

abgesehen davon, dass ich glaube, dass reife oder menschlichkeit keineswegs einen hohen intelligenzquotienten voraussetzten, und ich heute gar nicht über den narzisten trump reden will, blieb ich am begriff der reife hängen, von dem fromm ebenfalls in allen möglichen schattierungen spricht.

ich versuchte eine quelle für das zitat von baldwin zu finden — und fand, statt eines zitats, vortragsgold. seitenweise zitate, die ich eine stunde lang vorlesen könnte.

ich wollte aber zuerst auf dieses zitat hinweisen.

The place in which I'll fit will not exist until I make it.

baldwin sagt, dass es den ort, an den man passt, erst dann gibt, wenn man ihn sich selbst macht. damit sagt er eigentlich das gleiche wie fromm, wenn er davon redet, dass wir uns das leben lang zur geburt bringen müssten; glück und zufriedenheit, die überwindung von angst und traurigkeit wachsen aus uns selbst — wenn wir dran arbeiten.

You write in order to change the world ... if you alter, even by a millimeter, the way people look at reality, then you can change it.

hier sagt baldwin, dass wir schreiben um die welt zu verändern und wenn wir es schaffen, die art, wie die leute die realität wahrnehmen, auch nur einen millimeter zu verschieben, dass wir sie dann auch ändern können.

dieses zitat gefällt mir einerseits, weil es eine super überleitung zu meinem nächsten themenblock ist, aber auch, weil es das wiedergibt, worüber viele andere (und ich) in den letzten jahren auf der republica geredet haben:

wenn wir die wahrnehmung der welt durch geschichten, narrative oder das was wir tun auch nur einen millimeter bewegen können, dann können wir auch die welt verändern.

der entscheidende punkt ist — meiner meinung nach: die welt verändert sich seit jahrhunderten, im grossen und ganzen, millimeterweise, zum guten. wir sehen das allerdings nicht immer ganz klar, weil die bewegung zum guten, zum besseren, überdeckt wird von schwingungen.

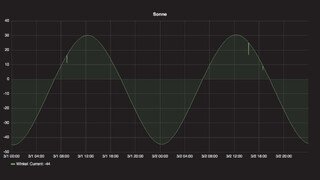

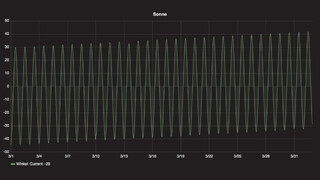

das sind die schwingungen der sonne am ersten und zweiten märz. (natürlich schwingt die sonne nicht — es ist nur unsere wahrnehmung vom sonnenwinkel)

anfang märz sind die nächte länger als die tage. viel mehr sieht man nicht.

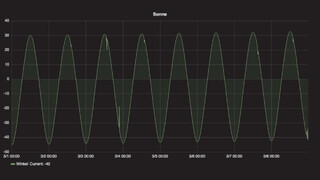

das ist die erste märz-woche. wenn man genau hinsieht, sieht man bereits eine tendenz, aber noch sehr undeutlich.

wenn man die zeit vom ersten zum 15. märz ansieht, ist die tendenz zu längeren tagen deutlich sichtbar.

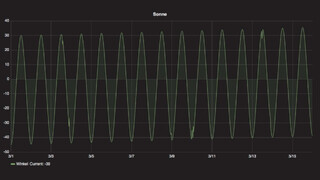

und erst recht, wenn man den ganzen monat betrachtet. dann sieht man deutlich die tendenz zu längeren tagen.

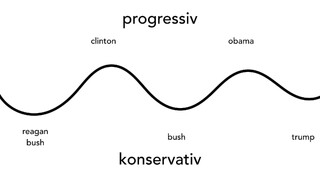

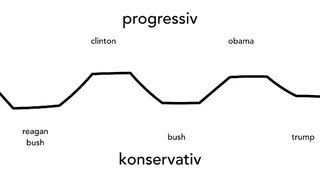

politisch ist das ganz ähnlich. da geht es auf und ab, zwischen den polen.

mal sind progressivere kräfte am hebel, mal sind es konservierende, eher rückwärtsgewandte, gestrige kräfte.

aber, zumindet in demokratischen gesellschaften, sind die auf-und-ab-bewegungen gedämpft, durch institutionelle oder gesellschaftliche widerstände.

und wenn man die augen zukneift (oder meinen selbstgemalten graphen glauben schenken will) kann man auch hier eine tendenz beobachten. gesellschaftlich bewegen wir uns nach vorne, in richtung von fortschrittlichen ideen von gerechtigkeit, gleichberechtigung und toleranz.

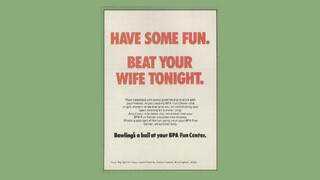

50er-jahre-witze oder -werbung funktioniert heute nicht mehr, egal ob der gag brachial oder subtil ist.

es gibt zwar immer noch viele menschen, die sich eine zeit zurückwünschen, in der solche anzeigen normal waren. aber gesellschaftlich, insgesamt, haben wir uns in den letzten 60, 70 jahren weit weg von solchen witzen bewegt.

im fernsehen sehen wir stattdesen trans-menschen in hauptrollen, in nebenrollen, portraitiert als ganz normale menschen — nicht als freaks.

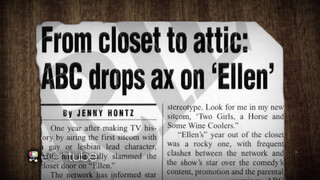

mindestens ein schwules päärchen ist seit acht jahren in der sehr erfolgreichen familien comedy-serie modern family zu sehen, die auf dem zum disney-konzern gehörenden US-sender ABC läuft.

noch vor 20 jahren, erzürnte das coming out von ellen de generes in ihrer damaligen, sehr erfolgreichen ABC sitcom ellen, so viele zuschauer, dass die serie wegen einbrechender zuschauerzahlen schliesslich eingestellt wurde.

natürlich gibt es nach wie vor teils erbitterten widerstand und parzielle radikalisierungen gegen solchen gesellschaftlichen wandel, aber ich glaube die richtung stimmt, auch wenn auf fortschritte immer wieder eine regression folgt, oder wir manchmal denken, schon weiter gewesen zu sein.

fromm fand das übrigens auch, in den siebziger jahren hat er in haben oder sein geschrieben, dass es sich beim „Zusammenbruch der patriarchalischen Herrschaft über die Frauen und der Herrschaft der Eltern über die Kinder […] um historische Veränderungen handelt, die kaum reversibel erscheinen“.

er nannte die revolution „der Frauen und der Kinder sowie die sexuelle Revolution“ siegreich, auch wenn sie sich noch im anfangsstadium befänden, denn:

Ihre Forderungen wurden bereits vom Bewusstsein der Mehrheit akzeptiert, und die alten Ideologien werden mit jedem Tag lächerlicher.

ich schliesse aus dem was fromm sagt und was ich beobachte: ideen, gesellschaftsnormen von minderheiten können sich in der breite der gesellschaft durchsetzen — wenn sie humanistisch geprägt sind.

was wir zur zeit, quasi live, beobachten können sind weitere gesellschaftstransformationen, vor allem bemühungen um eine transformation der sprache zu mehr achtsamkeit. zum beispiel achtsamkeit darauf, andere menschen nicht zu verletzen oder sie auch sprachlich anständig zu behandeln.

auch hier gibt es erbitterten widerstand, den wir täglich bis hinein in unsere filterblasen beobachten können. wobei widerstand gegen sprachveränderung — egal ob nach rechts oder links — der bei weiten unintelligenteste vorstellbare widerstand ist. sprache verändert sich einfach, unaufhaltsam — weil sie lebt.

aber sie lebt natürlich nur, weil wir — wir alle — sie ständig mit leben füttern und sie benutzen.

und weil wir und immer neue generationen, leben, uns weiterenwickeln, wachsen, uns verändern — und sprechen — können wir die sprache mit leben füllen.

widerstand verändert sprache nicht. sprache verändert sich, wenn sie mit leben gefüllt wird. wir müssen aber darauf achten, dass sie nicht mit negativ, destruktiv, unmenschlich geprägtem haltungen gefüllt wird. und das können wir, indem wir positiv gegensteuern. mit einer einfachen, menschenfreundlichen sprache, die wir einfach immer benutzen — und auf sie achten.

im zusammenhang mit sprache wurde auf dieser republica auch viel über hass geredet. für den psychologen fromm ist hass ein symptom.

hass, sagt fromm, sei auf einen mangel an selbstliebe zurückzuführen.

ich finde es leuchtet ein und ich hätte gerne ein pumuckl-zitat gezeigt, das beweist, dass fromm hier recht hat. ich habe aber keins gefunden und muss (wieder) james baldwin zitieren, der hat das nämlich genau so gesagt, also muss es stimmen:

Hatred is always self hatred, and there is something suicidal about it.

— james baldwin

fromm weist darauf hin, dass selbstsucht und selbstliebe nicht das gleiche seien:

Der Selbstsüchtige liebt sich selbst nicht zu sehr, sondern zu wenig: tatsächlich hasst er sich.

Dieser Mangel an Freude über sich selbst und an liebevollem Interesse an der eigenen Person […], gibt ihm ein Gefühl der Leere und Enttäuschung. Er kann deshalb nur unglücklich und eifrig darauf bedacht sein, dem Leben die Befriedigung gewaltsam zu entreissen, die er sich selbst verbaut hat.

fromms antwort auf die frage, woher der hass kommt, nämlich durch mangel an selbstliebe, ist ähnlich unbefriedigend und unpraktisch wie die antwort auf „die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ von douglas adams.

vielleicht stellen wir die fragen nach den gründen der probleme der welt nicht differenziert genug?

oder vielleicht suchen wir die antworten an der falschen stellen?

meine schlussfolgerung aus dem was fromm schreibt und sagt ist jedenfalls, dass wir bei der lösung der probleme der welt nicht ausschliesslich bei „den anderen“ anfangen sollten — und können — sondern bei uns selbst. bei unserer eigenen fähigkeit zu lieben, das leben zu lieben, uns selbst zu lieben, andere zu lieben.

oder weniger pathetisch ausgedrückt, wir sollten uns, unser leben, unsere haltung zur welt darauf prüfen, ob da nicht auch sehr viel von dem was wir in der welt verabscheuen, das wogegen wir kämpfen oder kämpfen wollen, ob davon nicht auch ganz viel in uns selbst steckt.

fromm formuliert in haben oder sein eine relativ radikale gesellschaftskritik, die ich nicht ganz so super finde und die sich, ganz grob so zusammenfassen lässt:

unsere heutige konsumgesellschaft betont das haben mehr als das sein. fromm sagt, die schwäche unserer gesellschaft sei, dass sie keine ideale mehr biete, keine vision mehr kennt — ausser der des mehr-haben-wollens. wir leben laut fromm in einem gesellschaftlichen experiment zur beantwortung der frage, ob vergnügen und konsum eine befriedigende lösung des menschlichen existenzproblems sein könnte.

er meint, dieses experiment sei bereits gescheitert.

unser wirtschaftsystem werde nicht mehr durch die frage bestimmt „Was ist gut für den Menschen“, sondern durch die frage „Was ist gut für das Wachstum des Systems?“

und diese haltungen des gesellschaftsystems wirken (natürlich) auf uns (alle) ein, auf unsere eigene haltung, auf unser denken. wir spielen mit und verdrängen die eigentliche frage: was ist gut für uns?

vor allem aber stellen wir unser wachstum ein, unsere reifungsprozesse.

diese kritik ist nicht neu, neil postman hat unserer konsumorientierten mediengesellschaft kindliche regression, ein steckenbleiben im infantilen attestiert. ich bin eigentlich kein grosser freund der postman’schen mediengesellschaftskritik, auch wenn da was dran ist.

ich möchte es eher umgekehrt betrachten, optimistisch, konstruktiv: wenn wir es schaffen uns von gesellschaftlichen zwängen zu befreien, angstfreie persönlichkeiten zu werden, die nicht nur der herde folgen, sondern selbst, autonom denken, sich von zwängen und ängsten befreien, dann können wir auf die gesellschaft zurückwirken, dank der modernen massenmedien sogar effektiver als je zuvor.

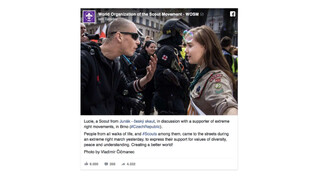

wenn wir mut fassen, schaffen wir es, nicht nur zeichen zu setzen und seifenblasen zu blasen, sondern auch starke, beeindruckende bilder zu schaffen.

ich habe es oben gesagt, gesellschaftlicher wandel wird oft von minderheiten eingeleitet und immer dann mit besonders grosser, anhaltender wirkung, wenn der angestossene wandel eben nicht destruktiv, sondern human, menschlich, friedlich — eben humanistisch — ist.

das konzept ist natürlich nicht neu und viele humanistische projekte die sich liebe oder brüderlichkeit auf die fahnen schrieben, sind in grausame, menschenfeindliche ideologien gemündet.

ich glaube (trotzdem) wir können weltprobleme durch haltung verschieben.

vorleben ist effektiver als predigen.

vorbilder funktionieren hervorragend um die konsumgesellschaft auf umdrehungen zu halten. prominente, influencer, vorbilder haben sich als so wirksam erwiesen, dass die konsumindustrie ihnen das geld wahllos in den arsch bläst.

dass minderheiten — oder einzelne — oder prominente — ganze gesellschaftsschichten berühren können ist aber kein reines phänomen der modernen kosumgesellschaft. das gab es zum beispiel im bereich der mode schon seit hunderten — tausenden jahren.

irgendwann muss irgendwer angefangen habe sich weisse perücken oder gigantische hüte aufzusetzen, einer oder eine, die den mut hatte, aus der gruppe auszuscheren.

irgendwer, oder irgendeine gruppe, muss in den achtzigern damit angefangen haben, sich schulterpolster unter die klamotten zu stecken.

und plötzlich hat sich nicht nur einer lächerlich gemacht, sondern so gut wie alle.

ich wiederhole mich: ich glaube die gesellschaft lässt sich viel besser durch vorbildliches verhalten beeinflussen, zum guten (und schlechten) verschieben, als durch das predigen. dieses prinzip kennt jeder der schonmal mit kindern zu tun gehabt hat: kinder machen nie das was man ihnen sagt, sondern das was sie wollen und sie ahmen das nach, was man ihnen vorlebt.

Children have never been very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them.

- james baldwin

wir können veränderung nicht verordnen, veränderung muss wachsen, am besten aus sich selber heraus, ohne zwang und nicht aus gehorsam. das funktioniert durch vorbilder und einsicht.

I can't believe what you say, because I see what you do.

- james baldwin

ich glaube, wenn wir, wir alle, daran arbeiten uns zu verbessern, zu uns finden, selbstständiger denken, uns ent-täuschen, von illusionen oder rationalisierungen frei machen, desto wirksamere vorbilder können wir werden.

selbstoptimierung ist momentan ja durchaus im trend, wir zählen kalorien, schritte, treppenstufen, trainingseinheiten, tauschen schminktipps, nicht immer, aber meistens um anderen zu gefallen.

das kann auch daran liegen, dass wir noch keine wege gefunden haben, die richtigen metriken zu erfassen.

wie misst man eine wachsende persönlichkeit, wertschätzung, menschlichkeit, hilfsbereitschaft, freundlichkeit, demut, selbstlosigkeit, wohltätigkeit, humanität? wo sind die apps für sowas?

oder andersrum gefragt. warum wirkt es auf uns immer noch latent schwächlich, kränklich oder irritierend, wenn menschen kompetente hilfe in anspruch nehmen, um tiefsitzende, verschüttete probleme anzugehen und an ihrer fähigkeit arbeiten, sich selbst und andere besser zu lieben?

unsere helden und stars sind die, die an ihrem äusseren arbeiten, nicht die, die an ihrer beziehungsfähigekeit und menschlichkeit arbeiten.

an seinen menschlichen qualitäten zu arbeiten, ist nichts anderes als — meinetwegen — skifahren zu lernen. so wie skifahren, ist die ständige arbeit an sich selbst anstrengend, aber beides führt zu besserer lebensqualität.

ich möchte noch einen satz von carolin emke in meinem sinne zurechtbiegen. sie hat am montag darüber gesprochen, dass man sich gesellschaftliche mehrheiten erarbeiten könne. sie sagte:

das geht nicht schnell. das ist mühsam. das verlangt womöglich auch, immer wieder, selbstkritik und das überarbeiten der eigenen konzepte und ideen. aber ganau darin besteht politisches handeln.

in meinen worten würde ich das so sagen: die reise nach innen, im sinne fromms, ist auch politisch. sie ist vielleicht auch eine der vorraussetzungen für politisches handeln.

der deutsche lao-tse, meister eckhart, sagt:

Die Menschen sollen nicht so viel nachdenken, was sie tun sollen; sie sollen vielmehr bedenken, was sie sind.

wir sollten einfach mehr nachdenken. nicht dass wir nicht denken würden, aber wir denken eventuell zu oft einfach nur mit, als selbst, eigen, aktiv zu denken.

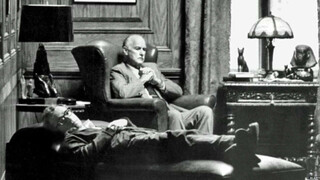

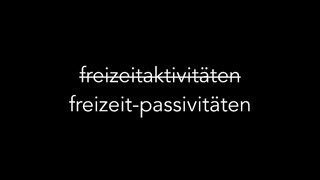

unsere freizeitaktivitäten sind oft passiv geprägt: wir lassen soziale medien oder fernsehserien an uns vorbeiströmen, reagieren und liken. als fortgeschritten gilt schon wer ins theater geht und dort akkustisch, mit den händen liked — oder im ledersessel ein buch liest oder sich sehenswürdigkeiten auf reisen ansieht. aber eigentlich sind diese freizeitaktivitäten vor allem freizeit-passivitäten. wir konsumieren vor allem.

erich fromm, der jude war, sich aber vom glauben löste, sang in haben oder sein ein loblied auf den sabbat. wie der christliche sonntag, sei der sabbat ein tag der ruhe, aber „im Sinne der Wiederherstellung vollständiger Harmonie zwischen den Menschen und zwischen Mensch und Natur.“

am sabbat dürfe nichts zerstört und nichts aufgebaut werden; der Sabbat sei „ein Tag des Waffenstillstandes im Kampf des Menschen mit der Natur“.

„Der moderne Sonntag“, sagt fromm, sei dagegen „ein Tag des Vergnügens, des Konsums und des Weglaufens von sich selbst.“

vielleicht sollten wir probieren, einen tag in der woche zu uns selbst zu kommen. einen tag pro woche lang nicht versuchen, vor uns selbst wegzulaufen oder uns abzulenken, sondern nachzudenken oder an uns zu arbeiten, an unseren fähigkeiten, an unseren ängsten.

ich bin ein grosser fan von fernsehserien. ich zähle die fernsehserienfolgen die ich gucke mit diesem kleinen tool und sehe daran, dass ich vor allem zu viel fernsehe (im schnitt 37 fernsehserienfolgen pro monat).

anfang letzten jahres habe ich das damit rationalisiert, dass ich so viel gucke um viel im blog rezensieren zu können. ab dem sommer war mir das dann aber egal, und ich habe einfach so weitergeguckt.

als ich kürzlich mit meiner schwester und ihren kindern bei meinen eltern war, erkannte ich eine parallele; ich stellte mal wieder fest, dass fernsehen, neben schnullern, auf handgeräten strömendes ganz besonders, wirklich das beste mittel zum abstellen von kinderlärm ist.

im amerikanischen heissen schnuller übrigens doppeldeutig pacifier. friedensstifter.

pacifier — der Friedensstifter | die Friedensstifterin Pl.: die Friedensstifter, die Friedensstifterinnen

pacifier (Amer.) — der Schnuller Pl.: die Schnuller

pacifier — Mittel zur Beruhigung

mir fiel auf: das gilt für erwachsene genauso! wir beruhigen uns mit dem fernsehen. es ist das beste mittel vor uns selbst (und anderen) wegzulaufen.

um zu zeigen, was ich meine, lässt sich dieses zitat von james baldwin wunderbar profanisieren:

People can cry much easier than they can change.

— james baldwin

wir weinen lieber inspiriert durch gut gemachte erzählungen, statt (schmerzhaft) an unserer eigenen erzählung zu arbeiten.

unser motto scheint zu sein: lieber fernsehen, als introspektieren.

allerdings: ich mag es nicht, wenn mir andere sagen, dass ich medien falsch oder zu hochdosiert oder ineffizient oder gar krankhaft konsumiere. deshalb: ignoriert was ich gerade gesagt habe, das soll keine kritik an eurem social- oder streaming-medien-verhalten sein. macht was ihr wollt.

aber mir fällt auf: wenn man einen schritt zurücktritt und sich selbst beobachtet, dass einem dann durchaus sachen auffallen, die man ändern könnte. oder müsste.

ganz allgemein: ich will nicht sagen dass wir etwas falsch machen, zu viel dies, zu wenig das — zumindest nicht pauschal.

ich will nicht sagen aktionismus, politisches engagement seien falsch.

was ich betonen will ist, dass wir versuchen sollten zu wachsen, uns besser kennenzulernen, uns zu ent-täuschen, von gesellschaftlich anerkannten denkschemata frei zu machen und selbstständiger zu denken. wir sollten versuchen uns von unseren rationalisierungen und ängsten freier zu machen, verdrängtes aufarbeiten und ganzere menschen zu werden.

wir sind schon OK, da glaube ich fest dran, mit ausschlägen nach oben und unten, rechts und links, aber wir haben potenzial, sehr viel potenzial, in uns selbst. und wenn wir das heben können, können wir auch besser anderen helfen ihre potenziale zu erkennen und zum einsatz zu bringen .

ich finde potenzial zu haben, zu entdecken oder gar zu heben, ist das tollste auf der welt. aber dafür müssen wir nicht nur antworten suchen, sondern vor allem — fragen.

ein letztes mal möchte ich ein zitat von james baldwin für meine zwecke misbrauchen.

wir sollten versuchen fragen frei zu legen, die von den antworten verdeckt werden.