mein vortrag auf der #rp18

… ist bisher nur in der live-strream-aufzeichnung auf youtube zu sehen, ab ungefähr sekunde 27268 und hier als einzelfilm. danke gregor fischer/re:publica für dieses (CC BY-SA 2.0) sehr vorteilhafte bild.

auch wenn katrin passig meine präsentation (glaube ich) ganz gut fand, hat sie die aufzeichnungs-regie ein bisschen überfordert. ein paar meiner eingebauten wort-bild-dissonanz-effekte sind deshalb in der aufzeichnung verloren gegangen, aber das sind sie wohl auch zum teil im saal, wohl auch, weil sie teilweise etwas zu dick aufgetragen waren oder einfach nicht so super waren.

die abschrift folgt weiter unten, hier, eingebettet, die 30-minuten version.

in meinem beschreibungstext für diesen vortrag habe ich behauptet, dass wir nicht wissen was wir wollen.

wir wissen schon was wir kurzfristig wollen, aufs klo, raus, pizza, singen, tanzen, mehr follower, ne schönere wohnung, aber was wir wirklich wollen, was wir vom leben eigentlich erwarten, das wissen wir — irgendwie — nicht.

erfolg und glück vielleicht, klar, das will jeder und in manchen ländern ist das mit dem glück auch explizit in die verfassung geschrieben. allerdings mit einer entscheidenden einschränkung. auch amerikaner müssen sich selbst um ihr glück kümmern:

The U. S. Constitution doesn't guarantee happiness, only the pursuit of it. You have to catch up with it yourself.

— Benjamin Franklin

wie wir zu glück und erfolg gelangen, was wir dafür tun müssten, das weiss irgendwie keiner so recht.

ich habe mir vor 30 jahren eingebildet, die frage gefunden zu haben, deren nicht-beantwortung bei uns allen, immer wieder, für unzufriedenheit und kummer sorgt. vor 20 jahren habe ich die frage dann auf meiner ersten homepages ins internet gestellt.

ich vermute, die frage wirkte damals in dieser form ansatzweise passiv-aggressiv. jedenfalls habe ich darauf in 5 jahren nur ungefähr zwei antworten erhalten. die waren so uninteressant, dass ich sie nicht aufgehoben habe.

What have you been doing?

mark zuckerberg hat das fragen-stellen geschickter als ich angestellt: er hat die leute im internet zuerst gefragt, was sie getan haben und dann …

What’s on your mind?

… was sie denken und jetzt …

… was sie gerade machen. mark zuckerberg hat auf diese frage wahrscheinlich bereits ein paar schrillionen antworten erhalten.

wir normalsterblichen sind nicht gut darin die richtigen fragen zu stellen. über diese unfähigkeit hat sich douglas adams schon vor 40 jahren lustig gemacht, als er uns die geschichte von deep thought erzählte, einem supercomputer, der 7,5 millionen jahre an der antwort auf die frage „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ rechnete und dann antwortete: 42.

nach dieser antwort wurde klar: die fragen sind das entscheidende.

letztes jahr habe ich meinen vortrag mit diesem zitat von james baldwin beendet:

Der Zweck der Kunst ist es, die Fragen frei zu legen, die von den Antworten verdeckt werden.

— James Baldwin

wir werden im leben zugeschüttet mit antworten, die, genau betrachtet, alle so sinnvoll sind wie die zahl 42.

vor zwei, drei wochen ist mir dann aufgefallen, dass ich zu dieser leicht konfusen aussage einen ganzen vortrag schreiben muss, der am ende auch noch (irgendwie) sinn ergeben soll.

die vorbereitungszeit wurde immer knapper und ich fing erst mal an zu prokrastinieren.

in meinen mails las ich, dass übermedien für den grimme-online-preis nominiert sei. übermedien habe sich zur „verlässlichen, aktuellen Quelle für all das entwickelt, was in den Medien schlecht – oder auch gut – läuft.“

oh. und man könne für den publikumspreis abstimmen. KLICK!

weil da so viele seiten nominiert waren, die ich noch nicht kannte, las ich mich da ausversehen fest.

eindeutschesdorf.de gefiel mir besonders, schicke startseite, interessantes projekt: journalistenschüler von der henri-nannen-schule quartieren sich zwei wochen in einem dorf im emsland ein und dokumentieren und reflektieren das leben dort. toll! KLICK!

man sagt ja, wenn man einen hammer in der hand hält, sieht alles aus ein nagel. wenn man einen vortrag vorbereitet, springt einem das thema überall ins gesicht.

mir sprang dieser absatz in diesem artikel ins gesicht, lisa mcminn schrieb:

Wer jung ist, sucht seinen Platz in der Welt. Wer jung ist, fragt sich: Wer bin ich? Wer will ich sein? Und: Wo gehöre ich hin? Erwachsen werden heißt, sich zu entscheiden.

letztes jahr hatte ich für diese aussage noch erich fromm bemüht.

Lebende Strukturen können nur sein, indem sie werden, können nur existieren, indem sie sich verändern. Wachstum und Veränderung sind inhärente Eigenschaften des Lebensprozesses.

praktisch: jetzt kann ich statt erich fromm oder irgendwelchen intellektuellen einfach lisa mcminn zitieren, die jugendliche im emsland beobachtet hat. wobei natürlich nicht nur junge menschen erwachsen werden müssen. wir haben da alle unsere defizite. wir sollten uns diese fragen unser leben lang stellen: wer sind wir, wo wollen hin, wo gehöre ich hin?

auf unserer suche nach antworten wenden wir uns, unter anderem, geschichten zu. das machen wir eigentlich schon seit vielen tausend jahren so. was heute fernsehserien oder filme sind, waren früher einfach erzählte geschichten — oder märchen.

märchen sind deshalb faszinierend, weil sie überall — in ihren grundzügen — gleich sind. so ähnlich, dass man eine weile lang dachte, die europäischen märchen seien indischen Ursprungs. theodor benfey glaubte, die buddhistische literatur in indien sei der ausgangsort nahezu aller märchen gewesen und dass diese dann erst im mittelalter in den westen gelangt seien. diese theorie, sagt die wikipedia, sei „weitgehend überholt“.

tatsächlich scheint es so, dass sich identische märchenmotive in jeweils weit auseinander liegenden und einander fremden kulturen finden. der freud-schüler carl gustav jung versuchte, das mit der annahme eines „Kollektiven Unbewussten“ der menschheit zu erklären. er nannte diese „art-typischen unbewussten Strukturen“ archetypen.

das heisst grob vereinfacht gesagt, wir erzählen uns seit tausenden von jahren die gleichen geschichten. wir bauen symbole in unsere träume ein, von denen vielleicht schon steinzeitmenschen geträumt haben. weil diese archetypen unbewusst sind verstehen wir sie nicht bewusst, aber sie sind erfahrbar, in träumen, visionen, psychosen, künstlerischen arbeiten, mythen oder eben märchen.

archetypische strukturen werden in vielen wissenschaftlichen disziplinen erforscht. da werden sie dann angeborene auslösemechanismen, verhaltenssysteme, tiefenstrukturen, psychobiologische reaktionsmuster oder tief homologe neurale strukturen genannt.

eins dieser motive ist der archetyp des helden. helden müssen gegen unüberwindbar wirkende mächte oder übermenschliche gegner kämpfen und oft sind sie selbst auch übermenschlich.

derzeit erfreuen sich helden grosser popularität.

ich vermute, wenn hollywood weiter so macht, ist der archetyp des helden bald gesättigt.

heldengestalten in märchen oder mythen können und werden auch psychologisch gedeutet, als innere vorgänge. geschichten also, in denen die heldengestalt als ein sich behauptendes ICH gesehen werden kann und ihre kämpfe als innere kämpfe gegen „Schattenaspekte der Persönlichkeit“.

auch bäume sind archetypen, bei uns ziemlich bekannt der baum der erkenntnis, oder die welten- oder lebensbäume die in der westlichen religionsgeschichte vorkommen. in der germanischen mythologie spielt die weltenesche eine rolle, die unter anderem neil gaiman in american gods aufgegriffen hat, wo shadow odins selbstopfer im weltenbaum nachstellt. die maya hatten einen baum als motiv in ihrer mythologie, in china erzählt man von bäumen mit den früchten der unsterblichkeit.

apropos bäume. etwas das mir erst im letzten jahr so richtig klar geworden ist — und mich immer noch fasziniert: bäume bestehen (quasi) aus luft!

eigentlich sollte das jeder wissen, der in bio aufgepasst hat, aber holz wird vor allem aus dem kohlendioxid der luft gemacht. ist das nicht faszinierend? holz, bäume bestehen aus luft! die biomasse von bäumen wird zu mehr als zwei dritteln aus luft synthetisiert! mit hilfe von solarenergie verholzen bäume luft!

worauf ich aber eigentlich hinaus wollte: märchen. nämlich, dass märchen auch gut als geschichten der selbstfindung, oder wie psychologen das gerne sagen als wege zur autonomie gelesen werden können.

vielleicht drehen sich tatsächlich die meisten geschichten, die wir uns erzählen oder erzählen lassen, die wir uns streamen oder im kino ansehen oder lesen, eigentlich um selbstfindung.

wie in märchen, erzählen viele filme nicht nur wie ein held oder eine heldin hindernisse überwindet, sondern auch immer, viel expliziter als märchen, wie die persönlichkkeit dieser figur wächst, menschlicher, erwachsener, reifer wird. viele filme und serien drehen sich im grunde um nichts anderes, als der frage nach zu gehen, was ist menschlich? was macht uns als menschen aus? welche inneren oder äusseren schattenaspekte müssen wir überwinden?

diese geschichten der selbstfindung, der betrachtung unseres menschlichen und gesellschaftlichen spiegelbilds muss man natürlich auch mit einer gewissen prise vorsicht geniessen, denn die autoren, die geschichtenerzähler, kennen diese mechanik des geschichtenerzählens. sie benutzen archetypen wie ein modulbaukastensystem.

(wobei es mir auch nach mehrfachen rechercheversuchen nicht gelungen ist rauszufinden, was homeopathische archetypen sind.)

christopher booker behauptet, es gebe gerade mal sieben erzählgrundmuster, auf der alle geschichten der welt basieren. seine thesen sind nicht ganz unumstritten, aber diese erzählmuster funktionien und resonieren eben nachgewiesenermassen.

- Das Monster überwinden

- Vom Tellerwäscher zum Millionär

- Die Suche

- Reise und Rückkehr

- Komödie

- Tragödie

- Wiedergeburt

(quelle)

deshalb sind marketingmenschen auch sehr dankbar, weil sie so mit archteypischisch ausgerichteten erzählungen „Unternehmensgeschichten“ stricken können. berater freuen sich, weil sie so ihre storytelling-kurse verkloppen können — quasi mit erfolgsgarantie, mit tausendjähriger erfahrung.

aber selbst www.strategisches-storytelling.de erkennt neben dem marketing mambo-jambo folgendes:

Sämtliche Geschichten der Menschheit […] lassen sich auf diese Handlungsschemata zurückführen. Mehr noch: Diese Plots lassen sich selbst wieder auf eine einzige grundlegende Idee zurückführen: Das ist die psychische Entwicklung des Menschen. Alle Figuren sind nur Aspekte des Ich. Wenn wir Romane lesen, ins Kino oder Theater gehen, erleben wir die schillernden Varianten unseres eigenen Seelenlebens.

das problem mit den modernen geschichten, die uns film und fernsehen und meist auch die literatur anbieten, ist allerdings, dass sie kaum fragen offen lassen. so wie menschen archetypische geschichten mögen, hassen sie auch zu viel ambiguität. moderne geschichten überkippen uns, in den meisten fällen, mit antworten. sie sind nicht wirklich offen für interpretation — und wenn doch, dann nicht besonders tief oder einfach trivial.

märchen schon. märchen sind so offen für interpretationen, dass es fast nichts gibt, was nicht schon in sie reininterpretiert wurde.

das besondere an märchen, was sie so eindrücklich macht, aber auch so interpretationsoffen, ist ihre sprache. es ist die sprache der symbole.

diese symbolsprache ist auch gleichzeitig ein problem, weil wir diese sprache nicht besonders gut verstehen.

erich fromm hat das wesen der symbolsprache ungefähr so erklärt: wir haben keine grossen probleme anderen die funktion von maschinen oder apparaten zu erklären. schwierig wird es für uns, wenn wir gefühle erklären sollen — oder den unterschiedlichen geschmack von rot- und weisswein. beim wein lautet die beste erklärung dann meist: probier halt mal.

jemand anderem ein gefühl zu erklären fällt uns eventuell weniger schwer als den geschmack von wein, aber gefühle zu erklären ist anstrengend und in den meisten fällen sehr wortreich.

im traum reicht ein einziges bild, eine situation und wir brauchen kaum eine sekunde um so ein traumbild wahrzunehmen, und trotzdem ist dieses bild eine genauere und lebendigere beschreibung des gefühls, als wenn ich mit jemandem über dieses gefühl lang und breit gesprochen hätte. „Das im Traum wahrgenommene Bild ist ein Symbol für etwas, das wir fühlten“, sagt fromm.

ich versuch jetzt mal zwei märchen zu interpretieren, um das ein bisschen nachvollziehbarer zu machen.

das erste ist kein märchen im eigentlichen sinne, aber laut erich fromm ist es in symbolsprache geschrieben. in der sprache der träume und der märchen.

bei der interpretation halte ich mich an seine analyse aus Märchen, Mythen, Träume, wo er unter anderem franz kafkas der prozess analysiert.

der roman ist ziemlich kafkaesque und dreht sich — in aller kürze — um den bankangestellten josef k. der verhaftet wird und kurz darauf wieder auf freien fuss gesetzt wird. allerdings läuft jetzt ein prozess gegen ihn. k. hat keine ahnung wessen er angeklagt ist und bekommt auch nie einen richter zu gesicht.

der advokat, den sich k. nimmt, bekommt auch keine anklageschrift zu gesicht und k. entschliesst sich selbst zu verteidigen. von seiner bank wird k. an einem nachmittag in den dom gebeten, um einem geschäftsfreund des hauses die sehenswürdigkeiten zu zeigen. statt des geschäftsfreundes wartet der gefängniskaplan auf ihn und unterhält sich mit k., was ihm auch nicht aus seiner situation heraushilft. im letzten kapitel wird k von zwei männern abgeführt und hingerichtet. so fängt das buch an:

Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.

fromm interpretiert, dass„verhaftet“ eigentlich so viel bedeutet „wie in Arrest gesteckt“ zu werden, also in seiner bewegung aufgehalten, „arretiert“ zu werden.

„Symbolisch bedeutet es jedoch […]: K. hat das Gefühl, in seiner Entwicklung angehalten und blockiert zu sein.“

fromm fand diesen absatz „meisterhaft“, deshalb zitier ich ihn jetzt auch komplett.

In diesem Frühjahr pflegte K. die Abende in der Weise zu verbringen, daß er nach der Arbeit, wenn dies noch möglich war – er saß meistens bis neun Uhr im Büro –, einen kleinen Spaziergang allein oder mit Bekannten machte und dann in eine Bierstube ging, wo er an einem Stammtisch mit meist älteren Herren gewöhnlich bis elf Uhr beisammen saß. Es gab aber auch Ausnahmen von dieser Einteilung, wenn K. zum Beispiel vom Bankdirektor, der seine Arbeitskraft und Vertrauenswürdigkeit sehr schätzte, zu einer Autofahrt oder zu einem Abendessen in seiner Villa eingeladen wurde. Außerdem ging K. einmal in der Woche zu einem Mädchen namens Elsa, die während der Nacht bis in den späten Morgen als Kellnerin in einer Weinstube bediente und während des Tages nur vom Bett aus Besuche empfing.

fromm interpretiert, dass k. offensichtlich ein „leeres, routinemässiges leben, steril, ohne liebe und ohne produktivität“ führe. er sei tatsächlich festgefahren, „arretiert“ und die verhaftung sei in wahrheit die stimme seines gewissens, die ihn vor der gefahr warnt, die seine persönlichkeit bedroht.

das problem im weiteren verlauf des prozess sei, dass k. trotz mehrerer hinweise, unter anderem vom gefängniskaplan, nicht begreift, dass das problem in ihm selbst begründet ist und dass nur er allein sich retten könne. der prozess hat deshalb kein happy-end, weil der held der erzählung, anders als viele andere heldenfiguren, den aufbruch gar nicht erst wagt. er hilft sich nicht selbst, sondern er sucht hilfe, er sucht antworten — oder lässt sie beantworten, stellt aber nie die richtigen fragen.

erst am ende, als k. hingerichtet wird, beginnt k. zu ahnen wie habgierig und leer sein leben war. zum ersten mal kann er zum zeitpunkt seines todes die möglichkeit von freundschaft und menschlicher solidarität erkennen.

das gegenteil von josef k. ist hans g., bzw. hans im glück. hans im glück ist auch kein klassische märchen, sondern ein „schwank“. er wurde 1819 von august wernicke in einer zeitschrift (wünschelruthe) veröffentlicht und kurz danach von den gebrüdern grimm in ihre märchensammlung aufgenommen. (märchentexte)

Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, da sprach er zu ihm »Herr, meine Zeit ist herum, nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter, gebt mir meinen Lohn«. Der Herr antwortete: »Du hast mir treu und ehrlich gedient, wie der Dienst war, so soll der Lohn sein«, und gab ihm ein Stück Gold, das so groß als Hansens Kopf war.

hans wird der goldklumpen bald zu schwer und er tauscht ihn mit einem reiter gegen sein pferd.

»Ach«, sprach Hans, »was ist das Reiten ein schönes Ding! Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinen Stein, spart die Schuh und kommt fort, er weiß nicht wie.«

das pferd wirft ihn aber irgendwann ab und er tauscht das pferd gegen eine kuh, die kuh später gegen ein schwein, das schwein gegen eine gans und die gans später gegen zwei schleifsteine, die ihm dann in einen brunnen fallen.

bei jedem tausch war hans für eine weile glücklich und froh und ganz am ende, als seine steine in den brunnen gefallen waren, rief er:

»So glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter der Sonne.«

Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war.

die offensichtliche interpretation ist, dass hans ein idiot ist.

schlimmer noch, dass er seiner bestimmung nicht nachkommt und nicht, wie andere heldengestalten, den kampf gegen die widrigkeiten aufnimmt, denen er begegnet. er versucht noch nicht mal reiten zu lernen, statt sich zu entwickeln findet eine regression statt, statt erwachsen zu werden, wird er immer infantiler.

ich mag diese interpretation natürlich nicht. ich sehe hans, ganz im gegenteil, als jemanden der eine gewisse autonomie erlangt hat. er kümmert sich nicht um die sozialen konstrukte, die den wert von dingen bestimmen, er hat einen einfachen weg zum glück gefunden, indem er sich von last befreit. er erreicht eine art inneren frieden — und die rückkehr zur mutter, kann man durchaus als eine hinwendung zum leben ansehen.

hans ist nicht wirklich dumm und offenbar pflichtbewusst, fleissig und gesellschaftlich integriert, sonst hätte ihn sein meister nicht für seine „treuen und ehrlichen dienste“ belohnt. vor allem ist er autonom genug, statt besitz glück als ziel anzusehen.

und wenn ich bei der interpretation noch einen schritt weiterginge, könnte man hans auch grosszügkeit unterstellen, dass es ihm freude macht zu geben. ganz nach dem kölschen motto: „Mer muss och jünne künne.“ aber eventuell geht diese letzte these auch zu weit.

ich stelle mir vor, dass wenn wir über hans lachen, er über uns lächelt. über unsere absurden ziele, über unsere isolation, unsere verbissenheit, mit der wir unsere ziele zu erreichen versuchen. ziele, die überdies auch noch auf gesellschaftlichen erwartungen basieren und nicht aus uns selbst, aus unseren bedürfnissen wachsen.

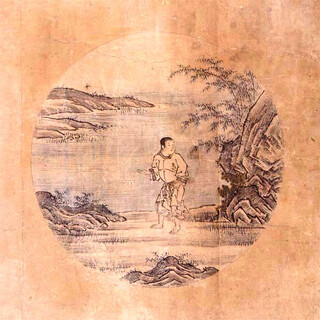

diese interpretation hat ganz offensichtlich gewisse parallelen zum buddismus. im buddismus gibt es eine vergleichbare erzählung, die vom hirten und dem ochsen.

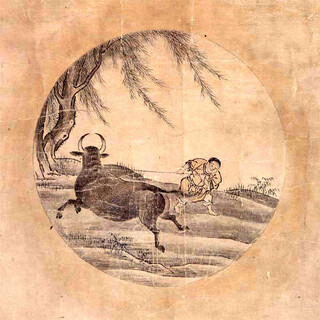

hier sieht man den hirten, der offensichtlich seinen ochsen verloren hat — oder sich verirrt hat.

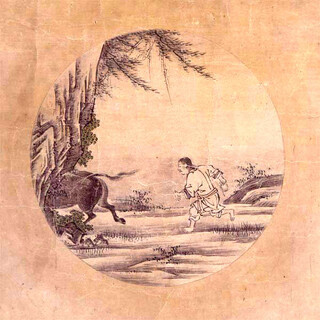

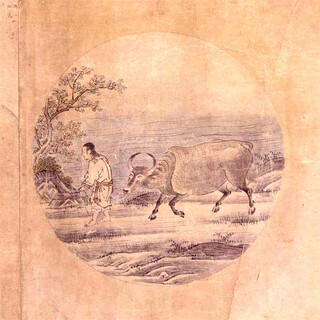

Er sucht — und entdeckt eine spur.

er folgt den Spuren und findet den Ochsen …

und versucht das tier zu zähmen …

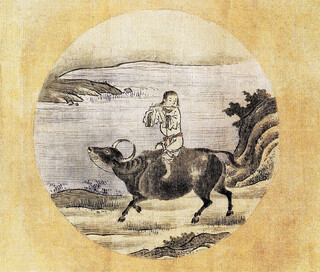

was ihm offensichtlich gelingt, er weidet den ochsen und kümmert sich um sein wohlerhgehen.

irgendwann ist der ochse so zahm, so verschmolzen mit dem hirten, dass der hirte auf dem rücken des tieres flöte spielt. dem ochsen scheint sogar das gras nicht mehr zu interessieren.

die parabel ist noch nicht zuende, aber ich fang schon mal mit dem interpretieren an.

meine interpretation stützt sich auf heinrich dumoulin, einen katholischen theologen der den zen-buddhismus erforscht hat.

nach dumoulln steht der ochse für das „eigentliche, tiefe Selbst“ und der hirte „für den Menschen schlechthin“.

nach dumoulin waren das fangen, pflegen und zähmen des ochsen peinvolle zen-übungen, auf dem weg zu erleuchtung. im letzten bild haben ochse und hirte bereits die freiheit erlangt, beide seien nun „eins“, der hirte bedarf des ochsen nicht mehr.

und tatsächlich, im nächsten bild vergisst der hirte den ochsen. der hirte ist allein, ohne den ochsen.

dann verschwinden beide, ochse und hirte, „im umfassenden Nichts“.

wenn der hirte wieder erscheint, sind „alle Dinge um ihn so, wie sie sind“ – das sei der alltag des erleuchteten — sagt dumoulin.

im letzten bild sieht man den hirten, wie er „in die Stadt und auf den Markt“ kommt (sagt dumoulin) und alle ringsum beschenkt.

Der Erleuchtete lebt mit allen seinen Mitmenschen und wie alle seine Mitmenschen, aber die Güte, die er ausstrahlt, rührt von seiner Erleuchtung her.

ich würde hier lieber von autonomie, als von erleuchtung reden. das klingt nicht nur weniger esoterisch, sondern ist auch pragmatischer und vermittelbarer.

wir sind ja geradezu besessen von autonomie. in den letzten jahren überschlugen sich die nachrichten von automomen fahrzeugen, autonomen katalonien, autonomen robotern, autonomem brot. in der popkultur wimmelt es nur so von teils sehr klugen auseinandersetzungen mit dem thema autonome systeme. frankenstein, terminator, hal, king kong, nummer 5, die replikanten in blade runner, her, ex machina, ghost in the shell, robocop, eve, transformers, …

nur mit unserer eigenen entwicklung zu mehr autonomie tun wir uns schwer. wahrscheinlich aus einem einfachen grund:

weil es uns schwer fällt.

weil es uns schwer fällt gegen unserer eigenen schattenseiten zu kämpfen — ja sie überhaupt zu erkennen.

weil es uns schwer fällt an das gute im menschen, in uns selbst zu glauben.

weil es uns schwer fällt uns von gesellschaftlichen zwängen frei zu machen.

im märz schrieb die anonyme autorin „alva“ in der edition f einen artikel, in dem sie beschrieb, warum sie es nicht länger in Berlin aushält:

Man hechelt hinterher, verpasst ständig den Anschluss. Vegan, raw, slow – für mich ist Berlin Kampf.

lorenz marold schrieb im checkpoint vom 26.3.2018:

Ja, alles ganz schrecklich. Aber vielleicht sollte Alva mal darüber nachdenken, ob es nicht eher an ihrem unerfüllbaren Konformitätswunsch liegt als an Berlin.

ich habe herzlich über diese trockene bemerkung gelacht. aber andererseits können wir uns auch gleichzeitig fragen, ob wir diesen konformitätswunsch nicht auch alle in uns tragen und ihm (gelegentlich) zu viel raum geben.

denn dieser konformität geben auch medien teilweise zu viel raum. und wenn ich von medien rede, meine ich uns alle, weil wir mit likes, applaus oder shares auch alle fleissig an einer leicht verzerrten wirklichkeitswahrnehmung mitbauen — oder genauer, an der formung unserer gesellschaftlichen wahrnehmungsstandards.

dass unsere wahrnehmung immer leicht verzerrt ist, verzerrt wird, kulturell, biologisch, gesellschaftlich und erkenntnistheretisch, habe ich hier vor drei jahren versucht zu zeigen. und imanuel kant vor knapp 200 jahren. und patricia vor zwei wochen. sie schrieb:

Diese Love-your-Body-alle-Menschen-sind-schön-Apelle sind für mich irgendwie befremdlich. Warum sollen alle schön sein müssen? Wenn man ständig dazu aufruft, dass man seinen Körper lieben muss und dass alle Menschen schön sind, dann folgt man irgendwie auch einem Schönheitsparadigma. Denn es geht offenbar nicht, dass man nicht schön ist. Alle sind schön, nur divers schön oder individuell schön aber eben auf jeden Fall schön. Ohne das Schönsein geht es auf jeden Fall nicht. Die Dimension ist schön – häßlich. Was anderes kommt nicht in Frage.

Ich fühle eher sowas wie eine Egalness.

patricia beschreibt in ihrem blogartikel eine wahrnehmungsverschiebung durch prioritätsjustierung. schönheitskategorien sind soziale, kulturelle konstrukte die sich — wenn man will — individuell gut verschieben lassen.

die fähigkeit zur mehr egalness, zur abkoppelung von schöheitsidealen, mag (auch) ein privileg des alters sein, aber ich kann nicht anders als das als erstrebenswert zu empfinden.

gegen diese voreingenommenheit bei der wahrnehmung der welt kämpft auch ein ganz anderer hans: hans rosling.

er hat sein leben lang versucht, gegen unseren eindruck zu kämpfen, dass die welt immer schlechter werde. er sagt: das gegenteil sei der fall.

hans rosling hat dieses buch geschrieben, in dem er 10 gründe aufzählt, warum wir den zustand der welt häufig viel schlechter einschätzen, als er tatsächlich ist.

rosling hat ein bisschen an prominenz gewonnen, weil er kürzlich (leider) verstorben ist und viele medien sein thema aufgriffen. auch christian stöcker in seiner (wirklich) sehr lesenswerten spiegel-online-kolumne.

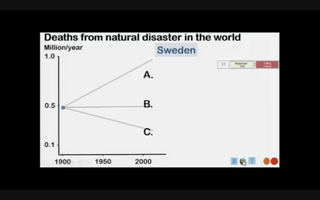

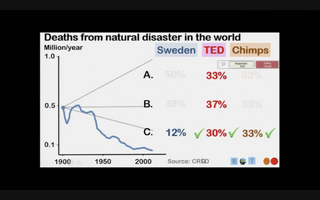

wenn rosling selbst über das thema redet, lässt er gerne das publikum abstimmen, welche statistik richtig ist. das ist ein beispiel aus einem seiner TED-vorträge. hier fragte er:

hat die anzahl der toten durtch naturkatastrophen weltweit ab- oder zugenommen, oder ist sie gleich geblieben?

die hälfte der schweden glaubt laut rosling, die zahl habe zugenommen.

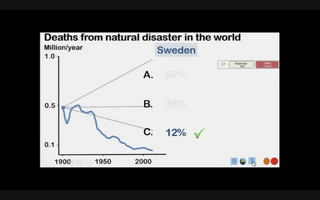

tatsächlich hat die zahl aber massiv abgenommen und sich mehr als halbiert. wir sind sehr effizient geworden, menschen besser zu schützen. nur 12 % der schweden ist das klar. in seinem ted-vortrag erzähle rosling dann: „also bin ich in den zoo gegangen und habe die schimpansen gefragt…“

die schimpansen lagen mit ihrer einschätzung besser als die schweden und auch besser als das publikum im saal.

jetzt kann man sich natürlich fragen ob rosling wirklich in den zoo gegangen ist und ob die statistische normalverteilung von zufalls-antworten wirklich 33 zu 33 zu 33 ist. aber erstens ist der gag super und zweitens zeigt das affen-beispiel, dass voreingenommenheit oder intuition auch nachteilig sein können

das problem mit dem wir es hier zu tun haben, meint rosling, ist eine art kognitive dissonanz. wenn offensichtlich ständig schlechtes in der welt passiert, wie kann es sein, dass es dann auch — gleichzeitig — gut läuft oder gar besser als vorher?

wir verklären nicht nur die vergangenheit, uns fehlt auch oft die fähigkeit zu abstrahieren, die relationen zu erkennen. wir agieren intuitiv und liegen damit bei sehr komplexen problemen, die unseren wahrnehmungshorizont oder unsere abstraktionsfähigkeit übersteigen, sehr oft völlig daneben.

wenn wir irgendwohin fliegen, ärgern wir uns wie die kesselflicker, wenn wir 30 minuten in der sicherheitswarteschlange stehen müssen oder unsere wasserflasche aus „sicherheitsgründen“ wegschmeissen müssen. wir denken aber nicht mal im ansatz daran, dass unsere grosseltern oder urgrosseltern für die gleiche reise nicht nur ungleich viel mehr zeit und geld aufwenden mussten, dass reisen nicht nur irre beschwerlich war, mit schiffen, kutschen, pferden, sondern dass man früher beim reisen auch allen möglichen — längst vergessenen — gefahren ausgesetzt war.

wenn uns schon die fähigkeit fehlt, unsere privilegien zu erkennen …

wenn uns die fahigkeit fehlt die ungeheure sicherheit in der wir leben — vor allem im vergleich zu allen vorhergehenden generationen — zu erkennen …

wenn wir offenbar unfähig sind in grösseren zusammenhängen zu denken …

… könnten wir uns dann nicht einfach eine schmale scheibe von hans im glück abschneiden? und uns einfach freuen, dass wir günstig und schnell und sicher in jede ecke der welt fliegen können, statt uns die ganze reise lang zu ärgern?

und es ist ja nicht nur das reisen, oder technische fortschritt allgemein, wo wir im alltag jeden historischen kontext vergessen. auch unsere ernährung, unsere lebensmittel sind so sicher, so ungefährlich und reichlich wie noch nie.

lebensmittel waren noch nie so wenig tödlich wie heute, aber unsere angst uns zu vergiften, falsch zu ernähren ist so gross wie vor 100 jahren — oder (wahrscheinlich) grösser als vor 100 jahren.

oder unsere angst vor luftvefrschmutzung.

ja, es gibt noch missstände an denen wir konsequent arbeiten müssen, aber die hängen auch damit zusammen, dass wir besser, genauer und mehr messen.

im ruhrgebiet hat sich der gehalt von schwefeldioxid in der luft von 1964 bis heute um das 40fache verringert. seit 1968 ist die staublast über dem ruhrgebiet um den faktor zehn gesunken. der bleigehalt der luft über deutschland ist in den letzten 40 jahren auf ein hundertstel des ausgangswertes in den 70ern gesunken.

wir zeigen immer auf die irrationalen ängste von fremdenfeinden, die meinen ein paar zuwanderer könnten deutschland ins islamistische chaos stürzen — obwohl das land so sicher geworden ist, dass es fast schon lähmend wirkt.

aber wir selbst sind eben auch voll mit irrationalen ängsten und falschen annahmen.

hans im glück mag die eine oder andere intellektuelle fähigkeit fehlen, aber uns fehlt ebenso die fähigkeit die welt unverzerrt durch befindlichkeiten, ängste oder komplexe zu sehen. da wirkt es ehrlichgesagt schon fast überheblich, wenn wir uns über hans lustig machen — er ist wenigsten glücklich und zufrieden, während uns, neben unserer ignoranz, der ärger und der stress zerfrisst — oder uns unser gewissen den prozess macht.

vielleicht sollten wir etwas wohlwollender auf hans im glück schauen.

sascha lobo sagte am mittwoch

Gegen Rechtspopulismus hilft nicht nur dagegen sein, es braucht auch ein Dafür.

das heisst auch: wir müssen einen weg finden. hier in der welt, aber auch in uns selbst.

wie wichtig es ist, diesen weg zu finden, zeigt dieses katzenbild von lewis carrol.

»Grinse-Miez,« fing sie etwas ängstlich an […]: »willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, welchen Weg ich hier nehmen muß?«

»Das hängt zum guten Theil davon ab, wohin du gehen willst,« sagte die Katze.

»Es kommt mir nicht darauf an, wohin –« sagte Alice.

»Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst,« sagte die Katze.

wenn es uns egal ist wohin wir gehen, ist es auch egal, welchen weg wir nehmen.

und nochmal zur erinnerung: hans wusste wo er hin wollte.