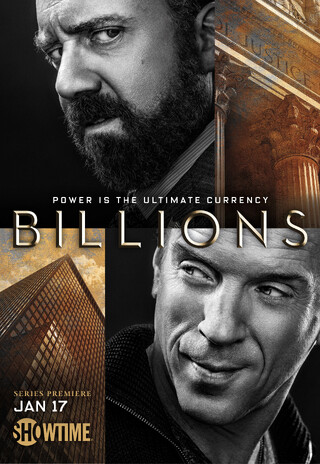

black mirror ist eine britische science-fiction-serie, die im dezember 2011 erstmals in grossbritanien ausgestrahlt wurde. allerdings spielt die erste folge nicht wirklich in der zukunft, sondern im jetzt. das „verdammte“ internet (zitat des fiktiven britischen premierministers michael callow) funktioniert in der ersten folge bereits so wie heute, nämlich als hocheffektive brutzelle von kontrollverlust. diese folge, deren geschichte nach 43 minuten spielzeit einen abschluss findet, zeigt einen möglichen umgang mit diesem kontrollverlust. zumindest ist das eine interpretationsweise.

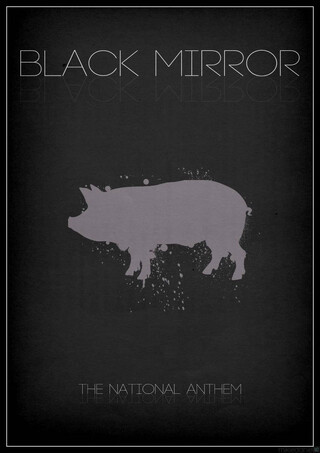

ohne zu viel über die erste folge zu verraten, kann man die geschichte kurz mit den worten der wikipedia zusammenfassen (den wikipedia-link nicht klicken, dort herrscht spoiler-alarm):

Der Premierminister Großbritanniens, Michael Callow, [gerät in ein Dilema], als die Prinzessin Susannah […], entführt wird. Als Bedingung für die Freilassung, wird vom Premierminister Sex mit einem Schwein im nationalen Fernsehen gefordert.

was diese erste folge wirklich gut hinbekommt, vor allem wenn man bedenkt, dass sie bereits vier jahre alt ist, ist eindringlich zu zeigen, welche folgen das internet auf machtmechanismen hat. durch die grenzenlosigkeit und relative unkontrollierbarkeit des internets — und folglich auch der medien, die in den sog des netzes geraten — enstehen nicht nur machtverschiebungen, sondern auch neue (andere) öffentlichkeiten und meinungsbildungsstrukturen, die mit herkömmlichen instrumentarien nicht mehr einfach zu kontrollieren sind. aber mit angepassten werkzeugen dann eben doch, auch wenn das mitunter mit hohen kosten verbunden ist.

diese folge von black mirror ist ein wirklich interessantes, hervorragend dargestelltes gedankenexperiment, das mich sehr zum nachdenken anregte. ganz besonders interessant sind die bezüge zur medien- und wahrnehmungskrise, von der zur zeit ja so viele reden. auch wenn es überinterpretiert erscheinen mag, gibt es auch einen (indirekten) bezug zu donald trump, für den ich ein bisschen ausholen muss. gerade heute habe ich nämlich dieses video von ezra klein gesehen (bei stefan niggemeier gefunden), in dem er unter anderem sagt, dass donald trump jeder sinn für scham fehlt:

etwas ausführlicher hat ezra klein dazu auf vox geschrieben:

Trump’s other gift — the one that gets less attention but is perhaps more important — is his complete lack of shame. It’s easy to underestimate how important shame is in American politics. But shame is our most powerful restraint on politicians who would find success through demagoguery. Most people feel shame when they’re exposed as liars, when they’re seen as uninformed, when their behavior is thought cruel, when respected figures in their party condemn their actions, when experts dismiss their proposals, when they are mocked and booed and protested.

Trump doesn’t. He has the reality television star’s ability to operate entirely without shame, and that permits him to operate entirely without restraint. It is the single scariest facet of his personality. It is the one that allows him to go where others won’t, to say what others can’t, to do what others wouldn’t.

wie gesagt, der vergleich zur ersten folge black mirror ist möglicherweise etwas weit hergeholt, aber in dieser folge geht es eben auch ums thema scham und dass die überwindung von scham eines der werkzeuge ist, mit dem mächtige, trotz kontrollverlust, ihre macht ausbauen oder festigen können.

die erzählweise und inszenierung von black mirror ist nicht besonders fesselnd. ich habe nach zwanzig minuten eine kurze pause eingelegt, um unseren neuen drucker zu installieren und konfigurieren*, aber sobald die geschichte zuende erzählt war, schlug sie wie eine bombe in meinem kopf ein. nicht die inszenierung ist krass, sondern die geschichte. das ist sehr vielversprechend für die künftigen folgen, auf die ich jetzt, nach dieser eröffnung, wirklich gespannt bin. vom hörensagen weiss ich, dass diese erste folge eine der schwächeren der serie sein soll — auch das erscheint mir sehr vielversprechend.

die inszenierung der geschichte erinnerte mich übrigens in weiten teilen an mario sixtus’ operation naked, auch wenn sixtus’ film formal sehr viel konsequenter war. auch black mirror (zumindest diese folge) wird zum grossen teil von nachrichtenmenschen erzählt, auch black mirror zeigt ereignisse, die derzeit sowohl unvorstellbar, als auch vorstellbar sind.

ich gebe 5 sterne, weil mich diese folge sehr beeindruckt hat, trotz einiger, kleinerer inszenatorischer schwächen und gelegentlicher unerträglichkeit. und ich bin gespannt auf die weiteren folgen und hoffentlich genauso klug erzählten geschichten.

(unter anderem auf netflix deutschland zu sehen, trailer der ersten staffel)

*) erstaunlich was drucker für 140 euro kaufpreis heutzutage alles können. und damit meine ich noch nichtmal die fähigkeit doppelseitig zu drucken, scanvorlagen selbsttätig einzuziehen und druckaufträge von handies anzunehmen, besonders beeindruckt bin ich von der fähigkeit des neuen druckers, scans direkt (als PDF) auf ein netzwerklaufwerk zu speichern.