apfel-tarte

nachdem ich in den letzten 1,5 jahren sechs kilo abgenommen habe, habe ich heute beschlossen diese apfel-tarte zu backen. zwei kilo sind jetzt wieder drauf. wahrscheinlich.

nachdem ich in den letzten 1,5 jahren sechs kilo abgenommen habe, habe ich heute beschlossen diese apfel-tarte zu backen. zwei kilo sind jetzt wieder drauf. wahrscheinlich.

normalerweise behandle ich bücher noch immer so als seien sie etwas ganz besonderes, reinkritzeln, auch mit bleistift geht meiner meinung nach gar nicht. schockierenderweise, wie ich in den letzten monaten mehrfach sah, machen das manche leute sogar mit büchern aus der öffentlichen bibliothek. bücher schmeisse ich fast nie weg, selbst das unfassbar schlechte buch „keine grosse sache“ von vanessa „balzac“ kullmann weigere ich mich wegzuschmeissen. das schlimmste was ich büchern anzutun wage, ist ein eselsohr reinzuknicken oder den rücken zu überdehnen.

beim rezensionsexemplar von susanne gaschkes „klick: strategien gegen die digitale verdummung“ das ich mir vom verlag habe schicken lassen (geht ganz einfach) fällt es mir leicht alle hemmnungen fallen zu lassen.

es gibt aber auch wirklich viel zu markieren — und hier muss ich susanne gaschke schon jetzt voll zustimmen: papier hat enorme vorteile. man kann interessante oder widersprüchliche zitate einfach markieren oder wenn die autorin die namen ihrer kronzeugen mit denen sie die digitale verdummung belegen möchte, bereits auf seite neun falsch schreibt (jakob nielsen, nicht jacob nielsen) einfach den fehler korrigieren — sogar in der badewanne! in rezensionsexemplaren rumzuschmieren und notizen reinzuschreiben, macht wirklich spass.

leo schreibt, dass die sechste und letzte staffel von lost, die am 2. februar in den USA anläuft einen tag später auch im deutschen itunes-store zu haben sein wird. das ist eine mittlere sensation, finde ich. es ist zwar ein bisschen absurd, dass die einzelnen folgen nur 4 wochen lang zu haben sind und dann aus dem itunes-store wieder verschwinden, aber ein anfang. ein anfang der natürlich auch die frage aufwirft, warum das nicht für mehr oder alle amerikanischen fernsehserien gehen sollte. egal wie klein die zielgruppe der interessenten auch sein mag, warum bietet apple nicht alle amerikanischen fernsehserien unsynchronisiert an? an den lizenzkosten kann es nicht liegen. selbst wenn jede folge nur einige tausendnd male verkauft wird, kann man doch verträge verhandeln von denen alle profitieren. die fernsehjunkies bekommen ihren stoff und zahlen dafür, die produzenten verkaufen — ohne zusätzlichen aufwand — ein paar mehr mehr folgen ohne sich das geschäft mit den normalen deutschen fernsehsendern zu zerstören. bei lost der beweis: die sechste staffel lost läuft ab mitte märz auch bei fox deutschland.

meine erwartungen an die verantwortlichen des deutschen itunes-store sind nun zumindest imens gestiegen. ich will jetzt alle serien dort sehen. sofort. die kommentare unter der ankündigung im itunes-store deuten darauf hin, dass ich nicht alleine bin mit dieser forderung. und es zeigt, dass es nicht um kostenlos-kultur geht, sondern eben um eine sofort-kultur, bei der die benutzer auch bereit sind zu zahlen.

→ weiterlesenich habe mich ja ein bisschen über den brandeins-artikel von slaven m. aufgeregt und vor allem über die brandeins gewundert, dass sie einerseits google-analytics datenschutzrechtlich als gefährlich bezeichnet, es andererseits, neben einigen anderen google-diensten, selbst nutzt. also schrob ich gabriele fischer, der chefredakteurin von brandeins, eine email.

[slaven m. hab ich bevor ich den artikel schrob auch eine mail geschrieben, die wurde allerdings nie beantwortet, was aber auch am gmx-spamfilter oder daran liegen könnte, dass ich die falsche adresse von ihm gegoogelt (sic!) habe.]

wie immer, wenn ich gabriele fischer anmaile, entspann sich ein interessanter dialog. egal welchen blödsinn ich ihr schreibe, sie antwortet immer, immer sachlich und offen. in einer der emails schrieb ich, dass ich, modisches google-bashing hin oder her, fundierte google-kritik als nötiger denn je ansehen würde und mich umso mehr darüber ärgern würde, wenn selbst ein blatt wie die brandeins nur schwammige halbwahrheiten und genöle zustande brächte. und gabriele fischer antwortete mit exakt der richtigen frage: „Aber verraten Sie mir noch, was für Sie eine fundierte Kritik an Google wäre?“

gute frage. meine antwort habe ich heute früh hastig bei meinem morgen-kaffee zusammengeschrieben:

ich mach mir mal gedanken darüber was ich damit gemeint habe. ehrlichgesagt dachte ich ja, eines tages sowas irgendwo zu lesen und ihnen dann bescheid zu sagen. aber vielleicht lohnt es sich ja, mir mal gedanken zu machen, wie fundierte kritik an google aussehen könnte.wahrscheinlich ist die sache mit kritik an google eh nicht getan. die fragen sind ja viel grösser. was ist privatshäre in einer digitalen welt, wie ändern sich begriffe wie „geistiges eigentum“, informationelle selbstbestimmung, bürgerrechte im laufe der zeit, bzw. wie ändert sich unsere gesellschaft durch digitalisierung und vernetzung? und ist das gut oder weniger gut? und müssen wir uns jetzt vor mehrheiten fürchten? sind die massen dumm und ideologisch, wie

jason lavierjaron lanier in der faz rumbehauptet? statt demokratie eine herrschaft der weisen? so viele fragen.

[den namen laniers schrieb ich in der mail falsch und ohne link. ix war gehetzt. das bringt gerald reischl hoffentlich nicht wieder auf die palme.]

witzigerweise wurde mir dann heute abend ein link auf diesen artikel von christoph kappes angespült, der genau das tat was ich mir von der brandeins erhofft hatte. nüchtern analysieren, einen schritt zurücktreten, die richtigen fragen stellen und die kritikpunkte und möglichen „gefahrenfelder“ bennenen. kappes hat einige wichtige punkte in seinem text erkannt. der wichtigste: das thema ist grösser als google.

Man sollte hier keine Stellvertreterdiskussion am Beispiel von Google führen. Es geht um ein Thema, das die halbe Branche, wichtige Technologien und somit die Nutzung des Internet schlechthin betrifft.

und im gegenteil, etwa zu susanne gaschke, der internet-doof-finderin von dienst bei der zeit, schreibt er einerseits ohne schaum vor dem mund und andererseits so, dass man ihn verstehen und ihm folgen kann — oder genauer: so dass man ihn und seine kritikpunkte auch ernst nehmen kann.

die vier wichtigen kritikpunkte oder gefahrenfelder die kappes benennt sind:

1. Unsicherheit bei der Einschätzung künftiger „tektonischer“ Verschiebungen von Märkten,

2. Unabhängigkeit der Suchmaschine im Meinungsbildungsprozesss,

3. Unsicherheit im Umgang mit Daten und

4. Die Meta-Ebene der Politik.

es lohnt sich unbedingt die bei kappes selbst nachzulesen — und so sehr ich es hasse das so zu sagen: dem was kappes sagt, ist kaum etwas hinzuzufügen. ausser vielen weiteren diskussionen.

ach doch, es bleibt zweierlei zu hoffen. einerseits, dass die brandeins vielleicht noch einen follow-up bringt, einen fundierten, die diskussion bereichernden beitrag. und da ich weiss, dass gabriele fischer schnell wie der blitz denkt und sich kritik wirklich zu herzen nimmt, bin ich da ganz optimistisch. und andererseits, dass kappes nicht genau hingesehen hat und er sich entweder in seiner pessimistische beobachtung irrt oder sich die situation, die er beobachtet hat, schnell bessert:

Ich habe nach einigen Hintergrundgesprächen nicht den Eindruck, dass die Politik der Entwicklung noch folgen kann. Bisher jedenfalls habe in der Politik niemanden getroffen, der die heutigen Möglichkeiten gut kennt, sich eine Prognose der technischen Möglichkeiten mittelfristig vorstellen kann und diese auch politisch rational bewerten kann.

faszinierend, zeljko ivanek hat einen mund wie eine tilde. sieht gephotoshopped aus, isses aber nicht, sondern direkt von lost, staffel 3 abfotografiert.

ich finde jahresrückblicke eigentlich eher doof. zumindest am jahresanfang oder -ende. warum liest man im juni kaum jahresrückblicke? oder mitte januar? eigentlich wollte ich auch keinen jahresrückblick schreiben, sondern einfach nochmal überlegen was ich im letzten jahr gelesen und gesehen habe und was mich davon besonders beeindruckt hat.

american gods von neil gaiman

das buch hat die frau aus der bibliothek mitgebracht und ich habe es weggelesen wie warme pizza. das buch hat mich ein bisschen an „pan aroma“ von tim robbins erinnert, eine mystery-lastige geschichte, mit ausreichend realismus um nicht ins alberne umzuschlagen. wenns verfilmt würde, würde manches im buch wohl zu dick aufgetragen wirken, aber in buchform ist der götter- und mystery-kram gut auszuhalten. ich fand auch das ende nicht doof. im gegenteil. sehr empfehlenswertes buch.

coraline von neil gaiman

etwas dünner als „american gods“ und wohl auch eher als kinderbuch gedacht. voller toller alltagsbeobachtungen die man aus dem eigenen alltag kennt, wie der horror des kindes, wenn der vater „nach rezept“ kocht: „kannst du nicht mal was normales kochen, papa?“ oder die erwachsenen es nicht hinbekommen coralines namen richtig auszusprechen („hallo caroline“). diese alltagsbeobachtungen sind so nett aufgeschrieben, fast schon lindgrenesque kinderperspektivisch, dass das unheimliche, das mysteriöse das sich langsam in den alltag webt, gar nicht mehr nötig wäre, um aus dem buch ein gutes und lesenswertes zu machen. aber auch die mysterien, die parallelwelten in die coraline im laufe des buches gelangt sind ausreichend subtil und deutungsfähig wie bei guten märchen. die verfilmung die ich ein paar monate nachdem ich das buch gelesen hatte in der DVDhek auslieh, war dann auch das was ich bei einer verfilmung von american gods befürchtete, würde das jemals verfilmt: zu dick aufgetragen, zu grell, zu laut und zu aufgedreht. der film war gut, keine frage, aber das buch war um längen besser. der film war übrigens der grund, warum die frau die gaiman-bücher in der bibliothek ausgeliehen hatte: wir hatten auf unserer hochzeitsreise letztes jahr das „set“ des filmes in den universal-studios gesehen.

prison break, staffeln 1 bis 3

ich hatte mir eingebildet, dass mir irgendwer auf dessen meinung ich zähle prison break empfohlen hätte, kann mich aber bis heute nicht erinnern wer das gewesen sein könnte. die erste staffel war irre spannend und dicht erzählt, so spannend, dass die frau es irgendwann nicht mehr aushielt und zu platzen drohte, so dass ich mir die beiden folgenden staffeln alleine ansehen musste.

zwei staffeln lang fand ich das erzählmuster toll: es gibt einen plan, man weiss dass es ihn gibt, aber nicht wie er aussieht, in jeder sendung wird ein teilproblem dieses planes versucht zu lösen, es gibt jedesmal ein, zwei unüberwindbar scheinende probleme die den plan zum scheitern verurteilen zu scheinen und aber auch immer irgendwie eine lösung. irgendwann in staffel 3 wurde ich dieses erzählmusters aber müde, irre müde. ging es in der ersten staffel immer einen schritt voran, zwei zurück und dann wieder einen, zwei und manchmal auch drei voran, gab es ab staffel drei nur noch wildes hin und her. flucht, flucht, flucht, flucht. das wird irgendwann in aller seiner spannung langweilig und wirkte überkonstruiert. mitten in staffel drei hab ich aufgehört prison break zu gucken, obwohl ich noch 4 oder 5 folgen auf halde hatte.

true blood, staffeln 1 und 2

hab ich irgendwann im amerikanischen ituens-store gefunden, die ganze erste staffel, folge für folge gekauft und als überragend empfunden. vom vorspann, über die story (vom autor von „six feet under“), die schauspieler und das mytery-gedöns passte alles. viel blut, viel beziehungskram, toleranzgedöns und tote, interessante charaktere und ein roter faden. jede minute packend. staffel zwei drehte ein bisschen viel an der mystery-schraube, was aber durch grandiose neue charaktere und noch straffere spannungbögen kompensiert wurde. ix kann die dritte staffel kaum abwarten.

the shield, staffel 1

die erste staffel hab ich in der DVDhek gesehen, den klappentext gelesen und die serie liegen lassen. noch eine polizei-serie? seit ich „the wire“ gesehen habe, will ich ja noch nicht mal mehr „tatort“ gucken. dann hat mir aber stefan niggemeier von der serie vorgeschwärmt und ich habe mir die erste staffel in knapp einer woche reingezogen. und sie war gut. zwar nix mysteriöses, aber das thema kann man nur gutes tun, wenn man gutes tut, oder muss man um gutes zu tun auch mal was böses tun beschert der serie wunderbar komplexe und doppelbödige charaktere, bei denen die grenzen zwischen gut und böse verschwimmen. und — oh wunder — das thema „böses“ wurde auch von knorkator noch nicht endgültig ausgelotet. die restlichen vier staffeln kommen demnächst dran.

charlie chaplin, die geschichte meines lebens

tolles buch, mit der, wie der titel bereits andeutet, lebensgeschichte von charlie chaplin, aus der perspektive von charlie chaplin. die meiste mühe steckt in der erzählung seiner kindheit und jugend, die alles andere als leicht und unbeschwert war. auch wenn man den ausgang der geschichte kennt, ist das hin und wieder recht ergreifend zu lesen. glücklicherweise spart chaplin an pathos, mit dem er in seinen filmen manchmal nicht so sparsam umgeganen ist. das fiel mir zumindest auf, als ich „moderne zeiten“ erneut guckte. was mir auch auffiel, es gibt kein DVD-set mit den gesammelten werken von chaplin. von laurel und hardy gibt es ein set mit wahrscheinlich 50 DVDs, von charlie chaplin so gut wie gar nix. ein set mit dem „besten“ von chaplin gab es wohl mal, das scheint aber so vergriffen zu sein, dass manche händler auf amazon.co.uk es für 800 euro anbieten.

jerry lewis, dean and me

das buch hab ich mir in palm springs gekauft, es liest sich sehr gut, ist teilweise sehr tragisch, hat mir aber, im gegenteil zum chaplin-buch, wenig lust darauf gemacht mir nochmal alle jerry lewis filme anzusehen. einen hab ich mir angesehen, „king of comedy“ und der war so mittel. nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. auffällig vor allem, wie gemächlich filme in den 80ern in gang kamen. damals hat man es sich noch geleistet, vor den film 10 gefühlte minuten vorspann zu packen und schweigende menschen auch mal länger zu zeigen, ohne das irgendetwas passiert.

heroes staffel 3

die staffeln eins und zwei habe ich verschlungen, in der dritten staffel fing die art und weise wie die geschichte erzählt wird an mich zu langweilen, ähnlich wie bei prison break. wenn die protagonisten von sendung zu sendung die fronten wechseln, ist das nicht spannend oder vielschichtig, sondern albern. die verschwörungstheorien von multinationalen konzernen, hyperintelligenten drahtziehern und verschwörern in der regierung werden von staffel zu staffel weniger überzeugend. die vierte staffel kann mir wahrscheinlich gestohlen bleiben.

damages, staffel 2

die zweite staffel von damages hat meiner meinung nach nicht nachgelassen. die story war so stringent und verworren wie bei der ersten staffel, die schauspieler teilweise noch stärker und die charaktere schön zerrissen und doch determiniert. häh? man muss sich damages als eine art godzilla vs. destoroyah vorstellen, nur statt auf physischem niveau auf intellektuellem. die zwei hauptcharaktere patty hewes und ellen parsons wollen sich gegenseitig zerstören, sind aber dummerweise gleichstark, quais im patt. das kann in die hose gehen, ist aber so gut geschrieben und gespielt, dass es überzeugt. die dritte staffel werde ich intravenös geniessen.

rome, staffel 1-2

ein wunderbarer kontrast zu dem ganzen mystery-zeugs das ich mir letztes jahr reingezogen habe. mystery kokolores gibts zwar auch, aber das wird eher distanziert dargestellt. ständig opfern oder verbrennen die römer irgendwas, ständig leben sie in furcht vor den göttern und dass die sich rächen könnten oder unzufrieden sind. obwohl die geschichte fiktiv und teilweise hochgradig absurd ist, macht die serie einen super-authentischen eindruck. absurd deshalb, weil die beiden haupt-protagonisten lucius vorenus und titus pullo so ziemlich bei jedem historischen ereignis der damaligen zeit involviert sind. obwohl es konstruiert ist, wirkt es nicht so. historisch ist das ganze auch noch einigermassen passend, zumindest wenn ich meinem schulwissen, der wikipedia und den DVD-extras glauben schenken darf. vor allem ist es spannend und wunderbar erzählt. gut gespielt und mit aufwändigen sets gefilmt ist es obendrein. dem klappentext zufolge ist es auch eine der teuersten jemals hergestellten fernsehserien.

30rock, erste staffel

nett, teilweise sehr witzig, aber so richtig warm bin ich damit nicht geworden.

entourage, fünfte staffel

weggeguckt an einem abend. kann ich mich nicht dran sattsehen. hyperaktiv geschnitten und erzählt, jede 20-minuten-sendung mit einem kleinen euphorisierenden happy-end, ein zwei rote fäden die die ganze geschichte über die staffeln hinweg zusmmenhalten und lauter cameo-auftritte und viel original los angeles. aber das hat die gröner alles viel passender gesagt.

mad men, staffel 1

hat mir nico lumma empfohlen, bin ich aber nicht so richtig mit warm geworden. hab ich mitten in der ersten staffel abgebrochen, weils mir zu langweilig wurde.

24 stunden berlin

ganz toll. grosses fernsehen. toll gefilmt, vielleicht ein bisschen zuviel kommentare und gedöns, aber toll. leider ist mir gegen vormittag, also nach fünf oder sechs stunden berlin „lost“ dazwischen gekommen. das war spannender und hat mich vom „24 stunden berlin“-gucken abgehalten. aber sowas von.

lost, staffeln 1-5

ich habe noch nie eine fernsehserie gesehen die mich so sehr bis in meine träume verfolgt hat. „lost“ geht vordergründig um eine gruppe von leuten die durch einen flugzeugabsturz auf einer einsamen, etwas mysteriösen insel verschollen sind. ausserdem gehts um die menschen selbst, um ihr leben bevor sie auf die insel kamen, ihre schicksalsschläge, erlebnisse und darum, dass ihre lebenswege teilweise miteinander verknüpft sind. dann gehts um die insel, die voller forschungsstationen, eigenartiger menschen und plätze ist. und ums überleben und pärchenbildung, liebe, schicksal, flucht, schicksal, machtkämpfe, manipulation, psychospielchen, schicksal und schicksal. das tolle daran ist, man bleibt ständig im dunkeln was eigentlich genau los ist, so wie die charakteure. je mehr sich das dunkel lichtet, desto komplizierter und mysteriöser wirds. drei staffeln lang konnte man noch für fast alles was auf der insel passiert natürliche erklärungen finden, irgendwie und mit ein bisschen phantasie, in der vierten staffel wird die mystery-schraube voll aufgedreht und trotzdem bleibt die geschichte irgendwie glaubhaft — oder zumindest irre spannend. „lost“ funktioniert ein bisschen wie ein modernes adventure-spiel. erst ist die karte schwarz, dann erforscht man die umgebung und lernt immer mehr kennen, löst aufgaben, findet gegenstände und alles wird immer verworrener. bis man am ende irgendeine auflösung oder erklärung findet. die sechste staffel „lost“, die ab anfang februar in den USA ausgestrahlt wird, verspricht alle losen enden, alle mysterien und rätsel aufzulösen oder zu verbinden. keine ahnung ob das hinhaut oder ob man da fünf jahre lang die erwartungen zu hoch geschraubt hat. ist aber auch egal, ich bin voll abhängig.

„lost“ kann ich nicht abschalten, bzw. wenn ich es abschalte grüble ich weiter, versuche im kopf die puzzle-teile hin und her zu schieben, lasse die ereignisse revue passieren und fühle mich albern, weil es ist doch nur fernsehen. die making-ofs, bzw. DVD-extras sind das einzige was mich nach ein paar folgen wieder auf den boden der tatsachen zu bringen vermag. die making-ofs beruhigen mich, weil sie mir versichern, dass es eben soch nur fernsehen ist. das ist umgekehrt gesehen höchst bemerkenswert, weil es zeigt, dass „lost“ einen komplett einzulullen vermag, also sehr atmosphärisch und dicht erzählt ist und kaum handwerkliche fehler zeigt die einen aus der illusion die die sendung aufbaut reissen können. etwas ähnliches ist mir bisher, glaube ich, nur bei „12 monkeys“ und „se7en“ passiert.

obwohl, ich muss mich korrigieren, „lost“ ist voller handwerklicher fehler. so sind die gesichter der hauptdarsteller auf der insel fast immer unrasiert, alle schwitzen wie sau, aber in keiner staffel war jemals ein schatten in einer weiblichen achselhöhle sichtbar. offenbar rasieren sich amerikanerinnen auf einer einsamen insel morgen immer zuallererst die beine und die achseln. schwangerschaften gabs auch ne menge, aber menstruation oder PMS sind offenbar von der mystischen kraft der insel ausgelöscht. auch make-up muss sich tonnenweise im wrack des flugzeugs befunden haben, denn alle frauen sind immer tipp top geschminkt, ausser wenn sie krank sind. trotzdem — lost ist ziemlich super.

dieser panflöten-flowchart (brauchst du eine?), diese zeichnung von einem solidaritätsmarsch der merkel jugend, über diesen hinweis auf mangelder körperhygiene und diese gezeichneten design-thesen fand ich in den letzten tagen witzig.

nicht witzig, aber interessant, fand ich die blogger-interviews von philip banse, jetzt auch zum runterladen. die ersten vier interviews waren schon ne weile online zu sehen, aber alles was länger als 5 minuten ist, guck ich mir lieber von der festplatte, als aus den wolken an. lobo, haeusler und sixtus hab ich bisher geguckt, ich fand zwar alle drei gut, konnte sixtus nur bis zur hälfte gucken und haeusler nur bis zu zwei dritteln. muss daran liegen, dass beide entweder (für mich) nicht viel neues erzählen konnten oder wollten. ausserdem fiel mir heute beim frühstückmachen auf, dass philip banse wirklich froh sein kann, dass seine eltern ihn nicht jim genannt haben.

ich habe ja in meinem leben schon viel blödsinn geschrieben, aber hin und wieder auch einigermassen nicht ganz so doofes. gestern habe ich in alten unterlagen gewühlt und ein paar texte aus meiner studienzeit gefunden. unter anderem habe ich dieses zitat gefunden. tom meint, dass es von dave barry stammen könnte.

für städtebau eins, das muss so um das jahr 1995/96 gewesen sein habe ich damals einen langen text geschrieben der primär dazu diente die uns gestellte aufgabe zu verweigern (nämlich für ein gebiet in stuttgart eine städtebauliche rahmenplanung zu erstellen) und sekundär vornehmlich der ausfluss von übermässiger telepolis-lektüre war. vor allem unter dem einfluss dieses essays von pierre lévy schrieb ich 1995:

Auch wenn an neue Technologien oft übertriebene Hoffnungen geknüpft werden, so kann man sicher gefahrlos behaupten, daß wir uns auf dem Weg in eine Informationsgesellschaft befinden, die unsere Beziehungen mit der Umwelt und mit anderen, also unsere Gesellschaft als ganzes grundlegend verändern wird. Information basiert auf Kommunikation — Information und Kommunikation(sfähigkeit) werden zu unseren entscheidenden Rohstoffen. Die neuen Informationstechnologien und Kommunikationsnetze werden die Gesellschaft (und Stadt) globalisieren und dezentralisieren, Vernetzung des individuellen Geistes wird zum Aufbrechen von Hierarchien führen (können). […] Die Folgen werden tiefgreifend und für alle spürbar werden. Wichtig ist sich (als Planer) in diesen neu entstehenden Verhältnissen zu positionieren und den Rahmen, in dem man in dieser vernetzten Informationsgesellschaft wirken kann zu definieren. Planung von oben nach unten wird nicht mehr in die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse passen, die Vermittlerrolle des Planers wird sich zu einer Moderatorenrolle wandeln. Bei frei verfügbarer Information und Kommunikation, wird Expertenwissen zunehmend überflüssig.

auch wenn sich das alles aus heutiger perspektive ein bisschen visionär anhört, habe ich mich doch geirrt. planer (städtebauer, architekten) haben nach wie vor genügend zu tun und experten sind gefragter und wichtiger denn je. das problem des autoritätsverlustes hat sich vielmehr für eine andere berufsgruppe herausgebildet: die journalisten. die sind viel mehr als die planer von der vermittlerrolle, den gatekeepern, zu moderatoren geworden. andererseits ist der wandel mittlerweile tatsächlich in allen bereichen spürbar geworden. hat aber auch ne ganze weile gedauert.

in den alten unterlagen habe ich auch einen hinweis von damals auf meine „homepage“ gefunden. da man sich damals als student sehr einfach eine homepage auf einem uni-server einrichten konnte, deren URL aber meist ellenlang und potthäslich war, habe ich 1995 einen redirection-service genutzt und meine homepage-adresse als http://home.pages.de/~ix angegeben. gestern stellte ich fest: das geht immer noch. auch wenn ich an anderer stelle schon behauptet habe, dass das internet durchaus vergisst — und zwar mehr als mir lieb ist — vergisst es manches doch nicht.

es ist ja nicht so, dass ich wunschlos glücklich mit dem pre wäre, aber der pre kommt meinem wunschzustand immer näher.

erstens: er funktioniert.

gar nicht so selbstverständlich, für ein telefon. auch nach mehrfachen auf kacheln oder holzfussboden fallens, arbeitet er fröhlich weiter.

zweitens: er lebt.

auch wenn der app-store oder -katalog noch lange nicht so voll ist, wie der vom iphone, die wichtigsten programe sind da. ein furzprogramm, fahrplan-programme, solitaire. ausserdem versorgt einen palm nur mit 4-6 wöchiger verspätung (im vergleich zum US-markt) mit firmware-updates die fehler und neue features bereitstellen. das ist keinesfalls selbstverständlich und wenn doch, bei den meisten telefonen irre aufwändig und müselig. der xda, den ich für eine weile nutzte, bekam in seiner lebenszeit genau ein firmware-update, das man an einem windows-PC einspielen musste und das handy infantilisierte, also komplett zurücksetzte. ebenso bei meinen diversen nokia-handy. hin und wieder spendiert nokia aktualisierte firmware, die aber auch nur mit einem windows-PC aufspielbar ist und ebenfalls dazu neigt, das handy zu amnesieren und in den auslieferungszustand zu versetzen. die palm-firmware-updates funktionieren über das funknetz, kommen regelmässig und verbessern das telefon mit jedem update.

gestern gabs die webos-version 1.3.5.2 über das funknetz, die palm-benutzern unter anderem bluetooth tehering bescherte. das schöne daran: das funktioniert kinderleicht, die internetverbindung ist mit einem klick in die menüleiste hergestellt (bluetooth -> ix sein pre -> mit netzwerk verbinden), sehr schnell (youtube-videos rauschen einfach so durch, gefühlt geht das sogar schneller als mit dem UMTS-stick). ausser bluetooth muss man im pre nichts aktivieren oder konfigurieren. toll! beim xda musste man erst mindestens fünf mal klicken um die option zu aktivieren.

drittens: er ist kein iphone.

ein iphone hat jeder arsch. mit dem pre kann man sich einbilden ein bisschen gegen den strom zu schwimmen ohne auf allzuviel zu verzichten.

trotzdem. meine wunschliste an palm ist lang.spontan fällt mir folgendes ein:

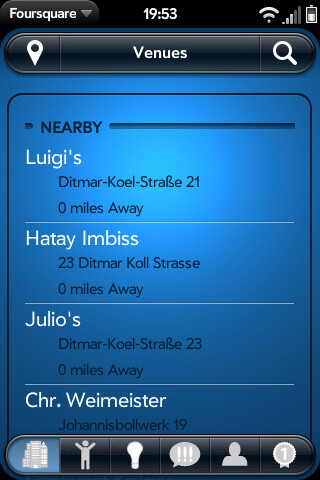

foursquare gibt es jetzt auch als app für den palm pre. leider kann man es bis heute als o2-kunde nicht im pre-app-catalog bekommen. wer es trotzdem auf dem pre installieren möchte kann es, sofern sein pre den developper-mode aktiviert hat kann man es sich trotzdem installieren.

als root im terminal auf dem pre einloggen mit

novacom -t open tty://

dann von github die ipk-datei runterladen und mit ipkg installieren:

cd /tmp/

wget http://cloud.github.com/downloads/foursquare/foursquare-palmpre/com.foursquare.foursquare_0.7.0_all.ipk

ipkg -o /var/ install com.foursquare.foursquare_0.7.0_all.ipk

rm com.foursquare.foursquare_0.7.0_all.ipk

/usr/bin/luna-send palm://com.palm.applicationManager/rescan {}

gestern habe ich post von vodafone bekommen, von der abteilung „Payments & Enabling Services“. die dame bezog sich auf meinen „Post vom 18. Dezember zum Thema Micropayment“ und meinte der „Post“ enthalte „Fehlinformationen“:

"wenn es ein einheitliches zahlungssystem gäbe, mit dem man bequem kleinstsummen zahlen könnte, also klassische, einmalige micropayments im bereich weniger cent könnte paid content eventuell funktionierte. auf meine anfrage bei mpass.de, einem zusammenschluss von o2 und vodafone zur bezahlung per handy (mit derzeit 24 registrierten händlern!) ob mit mpass auch einfache microzahlungen von wenigen cent möglich seien, sagte mir ein sprecher man habe das bereits in planung. in planung sind solche micropayment-mechanismen allerdings seit mitte der neunziger jahre. allesamt sind gescheitert"

Bei Vodafone "Mobiles-Bezahlen" handelt es sich um klassisches Micropayment, der Abrechnung von Kleinstbeträgen bis 10€ direkt über die Mobilfunkrechnung:

http://www.vodafone.de/business/kooperationen-partnerprogramm-affiliate/97230.html

mpass hingegen ermöglicht die Bezahlung im Online Shop über die Handynummer und Bestätigung des Betrages per SMS.

http://www.vodafone.de/business/kooperationen-partnerprogramm-affiliate/97231.html

Wir möchten Sie höflich darum bitten Ihre Darstellung zu korrigieren.

leider habe ich nicht genau verstanden was sie mit „Fehlinformationen“ genau meinte. deshalb habe ich sie gefragt ob sie vielleicht meint, dass vodafones „Mobiles-Bezahlen“ etwa einheitlich, also für jedermann zu nutzen sei, ob es geeignet zum wirtschaftlichen verkauf von beispielsweise einzelnen zeitungsartikeln sei und warum sie meint, dass es von keinen mir bekannten verlag dafür eingesetzt wird.

ausserdem hab ich sie gefragt, wie sie sich erklärt, dass eine halbe stunde bevor sie mir die mail schrieb ein anonymer kommentar bei mir aufschlug, der fast den identischen inhalt wie ihre mail hatte, aber im gegensatz zu ihrer mail keinen hinweis darauf enthielt, dass der autor für vodafone arbeitet. auf eine antwort warte ich noch.

Ich glaube, dass Zeitschriften eine große Zukunft haben, aber sie müssen authentisch sein. Das darf nicht dieses unpolitische Hochglanz-Wischi-Waschi sein. Das müssen Hefte sein, die mit Herzblut geschrieben wurden. Da müssen sich Leute über gesellschaftliche Prozesse aufregen, da müssen klare Meinungen formuliert werden. Und sie müssen super Fotos und lange Texte bieten. In Berlin-Mitte, wo sich junge Menschen in einem Laden drängeln, der Magazine aus aller Welt verkauft, sieht man, dass Magazine in bestimmten Milieus sogar das Zeug zu einer Leitkultur haben. So wie Vinyl wiederkommt statt der CD, so kommt auch die gute Zeitschrift wieder.

nicht besonders leidenschaftlich oder politisch oder witzig hat wolf schneider etwas was er sich über blogs gedacht hat vorgelesen. dabei bezog er sich unter anderem auch auf einen zwei jahre alten eintrag von mir, aus dem er meinte „einsamkeit“ rauslesen zu können. witzigerweise war ich an dem tag im kaffeehaus mit frau und kind im balzac.

apropos, im balzac gibts jetzt keine stempel-rabatt-gutscheine mehr, sondern ab sofort „elektronische“ bonuskarten. ausser heute, da waren „derzeit“ keine mehr da.

lustig fand ich die überschrift „Having fixed Africa and AIDS, Bono tackles filesharing“ über bonos neueste erkenntnis über das elend der welt.

gelacht habe ich auch über die parallele zwischen dem „Burj Chalifa“ und „stuttgart 21“. laut nick im stuttgart-blog ist man in stuttgart bereit „für drei Minuten Fahrtzeitverkürzung das Vierfache (!!!) an Kosten aufzubringen“ als für den bau des höchsten gebäudes der welt. laut baunetz betragen die baukosten aber nicht 1,5 milliarden dollar, sondern „zwischen 1,8 (ZEIT) und 4,1 Milliarden (Wikipedia) US-Dollar“. trotzdem witzig.

ich mag die brandeins und die brandeins hat auch eigentlich nix gegen google*. trotzdem fand ich den artikel von slaven marinovic in der aktuellen brandeins über google, bzw. „über den Versuch eines Unternehmens, die Welt auf den Kopf zu stellen“, ärgerlich und tendenziös.

wohin der artikel zielt, wird bereits auf der ersten seite klar, auf der marinovic das geschäftsmodell von google erklärt:

Google macht fremde Informationen und Inhalte im Internet zugänglich und schaltet daneben Werbung. Als typischer Vertreter der Generation Internet sind Brin und Page davon überzeugt, dass alle Daten kostenlos sind. Das gilt selbstverständlich auch für die Veröffentlichung von Links, ohne die eine Navigation durch das Internet nicht möglich wäre. Es gilt aber nicht für die Veröffentlichung von fremden geistigem Eigentum. Was Google allerdings nicht sonderlich interessiert.

es folgen erklärungen über den konflikt zwischen autoren-vereinigungen und google über das scannen von büchern aus bibliotheksbeständen, über das google book settlement und über „Zeitungsverlage, Presseagenturen und Journalisten“, die „seit Jahren“ gegen google-news sturm liefen. marinovic schreibt:

Ausgewertet werden [von Google News] Hunderte von Nachrichtenquellen […], selbstverständlich ohne Genehmigung. […] Für Robert Thomson vom »Wall Street Journal« sind Unternehmen, die fremde Inhalte nutzen, ohne dafür zu zahlen, schlichtweg Parasiten, die den Bestand von Qualitätsjournalismus gefährden.Das Gegenargument: Durch die Seite werden viele zusätzliche Besucher auf die Nachrichtenseite gelenkt. Was der amerikanische Medienberater Arnon Mishkin bezweifelt: „Der Traffic bei Nachrichtenaggregatoren ist doppelt so hoch wie auf den eigentlichen Nachrichtenseiten. Die meisten Nutzer lesen nur die Schlagzeilen und klicken nicht weiter.“

Das ist ein erstaunliches argument gegen google news, das man natürlich auch gegen zeitschriften-händler oder kioske verwenden könnte: auch dort lesen die meisten menschen nur die titelblätter, ohne auch nur ein heft oder eine zeitung zu kaufen. nach dieser denkart würde auch das fernsehen den fernsehproduzenten kaum zuschauer verschaffen, denn fernsehzuschauer gucken auch nur was sie interessiert und immer nur einen einzigen kanal statt alle 300 vorhandenen. noch blödsinniger wird das pseudo-argument gegen aggregatoren, wenn man sich ansieht was zeitungen und zeitschriften, deren onlineauftritte oder artikel in der brandeins eigentlich machen: sie alle aggregieren nachrichten, zitate, fakten aus anderen quellen („fremde inhalte“) und präsentieren sie oft kostenpflichtig und mit werbung zusammen auf ihren seiten. im falle von slaven marinovics artikel auch ohne quellenangaben. so ist das zitat von arnon mishkin ein „fremder inhalt“ aus einem blogartikel von mishkin. bei einem anderen zitat musste sich marinovic noch nicht mal die mühe machen es zu übersetzen. so steht in diesem FAZ-artikel:

„Es gibt da ein Muster bei Google: Erst einmal vorpreschen und später Fragen stellen“, sagt James Grimmelmann, Professor an der New York Law School, der auf Internetrecht spezialisiert ist.

bei marinovic steht:

„Es gibt da ein Muster bei Google“, sagt James Grimmelmann, Professor an der New York Law School. „Erst mal vorpreschen und später Fragen stellen.“

mehrere zitate von gema-chef harald heker hat sich marinovic offenbar in einem spiegel-interview besorgt, ein zitat von constanze kurz steht wortgleich in der welt und wäre ich nicht zu faul und zu blöd, würde ich sicher noch die eine oder andere quelle im internet finden, wo marinovic sich bedient haben könnte.

selbstverständlich ist das nichts schlimmes, nachrichtenquellen auszuwerten, leute zu zitieren oder interviews mit ihnen zu führen. es ist für journalisten selbstverständlich, ihre interviewpartner nicht zu bezahlen und informanten und „fremde inhalte“ zu nutzen und das ohne jede genehmigung zu tun. das nennt man — soweit ich weiss — pressefreiheit oder auch informationsfreiheit. pathetisch ausgedrückt, dieser freie zugang zu informationen ist eine der grundlagen unserer gesellschaft.

warum journalisten oder verleger, die von diesen prinzipien leben, anderen, die - ebenso wie sie - informationen aggregieren, derart ablehnen und die praxis, mit der sie ihren lebensunterhalt verdienen, bei anderen als „parasitär“ oder den „qualitätsjournalismus“ gefährdend bezeichnen, kann ich mir ehrlichgesagt nicht erklären. ausser vielleicht mit standesdünkel oder geldgier. mit dem geschäftsmodell der verleger und der journalisten soll bitte kein anderer geld verdienen dürfen? nachrichtenquellen auswerten, fremde inhalte und ideen ohne genehmigung und ohne bezahlung zu nutzen soll nur journalisten und journalisten-darstellern vorbehalten sein?

warum fordern verleger neuerdings eine beteiligung an den einnahmen die google angeblich an „ihren inhalten“ verdient, zahlen aber ihren inhaltelieferanten nichts? oder ist irgendjemandem bekannt, ob verlage interviewpartner oder zitatelieferanten an den werbeeinnahmen die die verlage mit „fremden geistigen eigentum“ verdienen beteiligen? welcher verlag zahlt für zitate die er anderen publikationen entnimmt? welcher verlag hat den grundsatz, jede quelle, die seine journalisten nutzen, zu verlinken?

ärgerlich fand ich an marinovics artikel auch, dass er teilweise undifferenziert und irreführend berichtet. nicht nur, dass er viele seiner quellen verschweigt und den eindruck erweckt die vielen experten und fachleute hätten direkt mit ihm gesprochen, er stellt die fakten auch verzerrend dar. so schreibt er, dass google desktop search „Daten von privaten Festplatten auf Google-Server“ kopiere. laut google werden aber nur „non-personal usage data“, also anonymisierte nutzungs-statistiken vom google desktop an google gesendet. gut möglich, dass das unter umständen anders ist, aber dann hätte ich gerne eine quelle oder ein paar hinweise, wie er dazu kommt, zu behaupten, daten würden „kopiert.

oder wie er dazu kommt, einen ellenlangen artikel zu schreiben, in dem er seitenweise aufführt, wie google in europa und amerika der wind entgegen weht, wie er über googles kämpfe mit verwertungsgesellschaften, autoren und verlegern berichtet, darüber schreibt wie die deutsche bundesregierung beim amerikanischen justizministerium in sachen „google book settlement“ intervenierte, wie viacom, die indische und die amerikanische regierung google zur herausgabe von nutzerdaten zwangen und dann auf der letzten seite schreibt:

Anders als demokratische Rechtsstaaten zögern autoritäre Regime keine Sekunde, unbotmäßige Unternehmen an die kurze Leine zu nehmen.

entweder hat slaven marinovic seinen eigenen artikel nicht gelesen, oder nie davon gehört, dass die deutsche rechtslage durchaus, wie bei „autoritären Regimen“ üblich eine zensur von suchergergebnissen vorsieht. wie burkhard schröder es ein bisschen differenzierter ausdrückt:

In jedem Land der Welt, auch in der Bundesrepublik Deutschland, werden ausländische Internetseiten gesperrt. Jede Regierung glaubt, ihre Untertanen vor Inhalten, die ihr nicht genehm sind, schützen zu müssen, mal mehr, mal weniger. Demokratien foltern, wie die USA, genauso wie Diktaturen, aber nicht so oft. Demokratien zensieren das Internet, wie Deutschland, genauso wie Diktaturen, aber nicht so oft.

ich bin mir nicht sicher was den qualitätsjournalismus mehr gefährdet. so ein humbug mit amateurhaft zusammengestrickten zitaten, satzfetzen und halbwissen wie auf den seiten 19 bis 26 in der brandeins 01/10 oder suchmaschinen wie google oder aggregatoren die ungefragt „fremdes geistiges eigentum“ zugänglich machen.

[nachtrag 28.12.2009, 23:36h]

*) die online-redaktion der brandeins scheint google wirklich zu mögen. so wird dem google-bot nicht nur bis auf einige ausnahmen die gesamte site explizit als komplett indexierbar deklariert (auf allen typo3-generierten seiten steht eine meta name="robots" content="index, follow"-anweisung). auch der verify-code der google webmaster-tools ist im quelltext zu finden (meta name="verify-v1"), was eine nutzung der google webmaster-tools nahelegt. ausserdem wird google-analytics auf brandeins.de genutzt. das ist insofern erstaunlich, weil slaven marinovic schreibt, dass Analytics von datenschützern für unzulässig gehalten wird. zitat marinovic:

Für GeraldRenschlReischl, den Autor des Buches „Die Google-Falle“, geht die größte Gefahr aber von Google Analytics aus. […] Datenschützer in Bund und Ländern halten es nach deutschem Recht für unzulässig und wollen Website-Betreiber dazu bewegen, auf den Einsatz dieses Tools zu verzichten — notfalls auch mit Sanktionen.

[nachtrag 01.02.2010]

der brandeins artikel ist jetzt online und ich habe ein paar links hinzugefügt. ausserdem hab ich vor acht tagen mit einem weiteren eintrag zum thema nochmal nachgefasst.

das hab ich ehrlichgesagt noch nicht gesehen, gibts aber: ein stofftier mit arschloch. gefunden im kinderzimmer des patenkindes.

seit ich die pubertät hinter mir liess, also seit knapp 10 jahren, plädiere ich jedes weihnachtsfest dafür entweder ganz auf den weihnachtsbaum zu verzichten, auf den schmuck zu verzichten oder alternativ einen wiederverwertbaren weihnachtsbaum zu benutzen. mit meiner letzten forderung konnte ich mich jetzt endlich durchsetzen.

im wohnzimmer steht seit heute der weihnachtsbaum den wir bereits letztes jahr in einem hotelzimmer in las vegas verwendet hatten. beim baum konnte ich mich durchsetzen, beim schmuck die beifahrerin.

→ weiterlesenIch habe mein Palm Pre jetzt zwei Monate; ich möchte es nicht mehr hergeben. Das Pre ist eines der ersten Telefone, bei dem ich mich nicht ständig frage: "Muss das so kompliziert sein?" Das liegt einerseits daran, dass ich noch nie ein iPhone besessen habe, andererseits daran, dass das Pre tatsächlich einige sehr interessante Bedienkonzepte einführt.

Es gibt zwar noch vieles, was nicht optimal funktioniert oder sogar nervt, aber eben auch eine erstaunliche Menge an Dingen, die leicht zu bedienen und zu verstehen sind. Die frappierendste Idee ist, dass man einfach etwas auf der Tastatur in das Gerät tippen kann und es sofort beginnt, danach zu suchen. Tippt man einen Namen, werden alle Kontakte (mit Foto) gezeigt, ebenso installierte Programme, wenn sie so heißen.

am samstag war ich mit der ganzen kleinfamilie zu einer party in berlin eingeladen. mein erster wohsitz ist zwar mittlerweile in hamburg, aber ich habe noch meine kleine ein-zimmer-wohnung in berlin. die zwei nächte die ich pro woche in berlin verbringe schlafe ich auch eher in der wohnung, als das ich in ihr wohne. die wohnung ist klein und wurde länger schon nicht geputzt, weil die putzfrau vor zwei jahren irgendwann nicht mehr kam. vor letztem samstag war ich ein bisschen aufgeregt, weil die frau und das kind ja mit auf die party kommen wollten und ich sie zwangsläufig in die wohnung lassen musste. die rettung kam letzte woche per email:

Lieber Felix Schwenzel,

wir als Onlinebotschafter geben Bloggern die Möglichkeit, interessante Produkte kostenlos zu testen.

In unserer aktuellen Kampagne geht es um eine neue Designhotel-Gruppe, die im Oktober dieses Jahres ihr erstes Haus in Berlin eröffnet hat.

Da Sie in Ihrem Blog über verschiedene Themen in Bezug auf Berlin schreiben, haben wir Sie für eine kostenlose Übernachtung ausgewählt, um das Hotel einmal testen und anschließend darüber in Ihrem Blog schreiben zu können.

Die Übernachtung sollte kurzfristig zum Ende des Monats stattfinden.

Bitte geben Sie mir kurz Bescheid, ob Sie Interesse an der Übernachtung haben und (falls ja), wann eine Übernachtung am Besten passen würde.

Selbstverständlich können Sie auch gern eine Begleitperson mitbringen.

tatsächlich klappte die übernachtung kurzfristig von samstag auf sonntag, so dass ich die frau und das kind dann doch nicht in meine wohnung lassen musste. die übernachtung fand im adagio city aparthotel berlin statt, was ein komplizierter name für eine einfache sache ist: die hotelzimmer im adagio aparthotel sind mit einer küche ausgestattet und nennen sich deshalb „apartments“ und das hotel „aparthotel“. ob es auch apart ist, vermag ich nicht zu beurteilen, neu und relativ schick ist es allemal. wenn man es findet. die adresse lautet „lietzenburger strasse 89“, was eigentlich die adresse von einem anderen hotel ist und deshalb etwas schwer zu finden ist. wir mussten im abba-hotel fragen wo denn das adagio aparthotel sei und der mann an der rezeption lachte und sagte, das fragten „alle“. man müsse einfach „zweimal links gehen“ und komme dann dorthin. ein schild oder deutlicher hinweis der von der lietzenburger strasse sichtbar ist, fehlt leider.

der empfang war etwas karg aber auch freundlich. wir bekamen zwei weisse plastikkärtchen für ein apartment im sechsten stock, das uns positiv an unser zimmer im hervorragenden und günstigen holiday express in marina del ray erinnerte, in dem wir vor knapp einem jahr anlässlich unserer hochzeitsreise für ein paar nächte übernachteten: zwei zimmer, eine küche, ein bad, zwei fernseher und eine funktionierende klimaanlage. allerdings war die küche im aparthotel etwas besser ausgestattet. neben einer mikrowelle gab es auch ein ceran-kochfeld, eine spülmaschine, töpfe und pfannen, besteck, messer und viele teller und schälchen. allerdings spendierte die hotelleitung nur einen einzigen spülmaschinen-tab. keine ahnung ob man bei zwei übernachtungen auch zwei tabs bekommt. spüli gabs ohne ende.

der kühlschrank war leer und sah aus, als sei er noch nie benutzt worden. eigentlich sah alles so aus als sei es noch nie benutzt worden, selbst die küchenmesser waren noch in pappe eingepackt. wir ergriffen die chance, liefen zum nächsten supermarkt, der genau wie die s-bahn-station savignyplatz, ein paar steinwürfe entfernt lag und kauften für 40 euro lebensmittel für das abendessen und frühstück ein. damit sparten wir uns auch gleich die 11 euro pro nase die wir sonst für das frühstücksbuffet hätten ausgeben müssen.

das abendessen fand im wohnzimmer-teil des apartments statt, wo das sofa bereits als hilfsbett für das kind zurechtgemacht war. neben dem sofa steht ein schreibtisch und unter dem schreibtisch war ein esstisch, den man bequem in die mitte des raumes stellen konnte.

nach dem essen war mir nach wlan, das laut hotel site kostenlos zur verfügung stehen würde. an der rezeption fragte ich danach, wie man das wlan nutzen könne und die dame erklärte mir, dass das wlan nur mit kabel funktionieren würde. ein kabel könne ich mir bei ihr leihen. wer hätte das gedacht, wlan-kabel gibt es also wirklich! im tausch gegen meine persönlichen adressdaten, funktionierte das internet auch tatsächlich kostenlos.

auch wenn das zimmer super ausgestattet war, neben der küche gab es auch einen staubsauger, ein bügelbrett, 5 oder sechs kleiderschränke und kommoden und einen tresor, fehlten hausschuhe und bademäntel. was ich witzig fand, war dass der spülmaschine und der mikrowelle beim hinausziehen der karte aus dem hauptlichtschalter ebenfalls der strom abgedreht wurde. beim licht verstehe ich das ja. auch schön: im wohzimmer hing ein bilderrahmen in den man eigene bilder oder postkarten stecken konnte. die einladungskarte zur party auf der wir am samstag waren steckt übrigens immer noch in dem bilderrahmen.

regulär kosten die zimmer je nach saison um die hundert euro. dafür zahl ich beim nächsten mal lieber ne putzfrau.

→ weiterlesenhaloscan hat die komemntarfunktion geupgraded. das sieht jetzt nicht mehr so minimalistisch aus, aber scheint zu funktionieren. bei problemen oder anmerkungen nehme ich auch gerne emails entgegen.

till hein schreibt in geo epoche über die operation „schweinebucht“ bei der eine von den USA unterstützte brigade exilkubaner versucht auf kuba zu landen und fidel castro zu stürzen. zitat:

Im Dezember 1962 kauft Kennedy die Brigadisten tatsächlich frei — für Lebensmittel im Wert von 53 Millionen Dollar. Manche Kämpfer sind so ausgemergelt, dass ihre Angehörigen sie nicht erkennen, als sie in Miami auf dem Flughafen ankommen.

Als Dank dafür, dass sie bei der Invasion in der Schweinebucht ihr Leben riskiert haben, spendiert die Regierung jedem ein von ihnen ein Eis.

lange nicht mehr so gelacht. till hein, den namen merk ich mir.

stefan niggemeier hat anlässlich der relativ plötzlichen einführung von abendblatt-inhalten die man nur noch nach abschluss eines abos (oder der nutzung einer hintertür) lesen kann, einen treffenden kommentar verfasst. ich habe mir für die jungle-world auch ein paar gedanken zu paid content gemacht und dabei eigentlich nur erneut meine mittlerweile auch wissenschaftlich belegten skepsis wiederholt, die ich bereits vor ein paar wochen schonmal hier geäussert habe. die grundthese lautet, dass menschen eigentlich nur bereit sein werden für journalistische inhalte zu zahlen, wenn sie das gefühl haben dafür etwas zu bekommen, was sie anderswo nicht bekommen, der preis angemessen ist und extrem bequem zu zahlen ist.

mit anderen worten: einem abomodell einzelner titel gebe ich keine chance (siehe auch „spiegel.de, zeit.de oder taz.de: Welches Abo gönne ich mir denn nun?“).

wenn es ein einheitliches zahlungssystem gäbe, mit dem man bequem kleinstsummen zahlen könnte, also klassische, einmalige micropayments im bereich weniger cent könnte paid content eventuell funktionierte. auf meine anfrage bei mpass.de, einem zusammenschluss von o2 und vodafone zur bezahlung per handy (mit derzeit 24 registrierten händlern!) ob mit mpass auch einfache microzahlungen von wenigen cent möglich seien, sagte mir ein sprecher man habe das bereits in planung. in planung sind solche micropayment-mechanismen allerdings seit mitte der neunziger jahre. allesamt sind gescheitert.

heute habe ich gelesen, dass auch paypal ein micropayment-system eingeführen möchte, allerdings kosten allein die transaktionskosten schon saftige 10 cent plus weitere 10% gebühr. die heise-überschrift „Paypal führt Micropayment ein“ ist übrigens einer golem-überschrift von vor vier jahren recht ähnlich: „PayPal: Neues Preisschema speziell für Micro-Payments“. echte micropayments waren das weder damals, noch heute.

da der artikel von mir erst ab sonntag online in der jungle-world zu lesen ist da der text in der jungle-world stark gekürzt wurde und ich für den artikel auch nur ein „micropayment“ als entlohnung erwarten kann, habe ich mir die freiheit genommen den text hier ungekürzt und mit ein paar links zu veröffentlichen:

Der Versuch im Internet Geld zu verdienen ist so alt wie das Internet selbst. Mit Büchern und Handelswaren klappt das mittlerweile ganz gut. Mit Nachrichten und journalistischen Produkten weniger. Lausige Pennys seien das, die man im Internet verdienen könne,klagteder Verleger Hubert Burda vor etwa einem Jahr.Es gab unzählige Versuche im Internet Erlösmodelle zu etablieren, Abo-Modelle, die Bezahlung einzelner Artikel, der Verkauf von so genanntem elektronischem Papier. Nachdem die New York Times im Septmeber 2007 ihren kostenpflichtigen Dienst „TimesSelect“ einstellte und ihr gesamtes Archiv und die bis dahin nicht frei zugänglichen Texte und Kolummnen kostenlos zugänglich machte, wurde das Modell bezahlter Inhalte als gescheitert angesehen. In Deutschland zog Spiegel Online einige Monate später nach und öffnete im Februar 2008 das gesamte Archiv des Spiegels. Die Rechnung war einfach. Durch den kostenlosen Zugang erhoffte man sich mehr Besucher, eine grössere Verbreitung der eigenen Inhalte und dadurch mehr Erlöse durch Werbung.

Heute zeigt sich allerdings, dass mit Reichweite und Anzeigenerlösen auch keine zufriedenstellenden Profite im Onlinejournalismus erlösen lassen. Vor allem die stetig fallenden Preise von Onlineanzeigen machen den Verlagen zu schaffen. Auf einmal geisselt die halbe Branche die jahrelang selbst kultivierte „Kostenloskultur“ und sucht wieder nach Wegen, die Leser online zur Kasse zu bitten.

Einerseits sind die Voraussetzungen günstig. Junge Leser ziehen mittlerweile die digitale Ausgabe der Print-Variante vor und mehr Menschen als je zuvor sind bereit digitale journalistische Erzeugnisse am Bildschirm zu lesen. Nur dafür bezahlen mag nach wie vor kaum einer. Das liegt auch an den unattraktiven Preismodellen der Verleger. Die FAZ verkauft Einzelartikel online für saftige zwei Euro, viele Zeitschriften und Zeitungen verkaufen ihre digitalen Angebote nur im Paket, als so genanntes „E-Paper“ im Abo. Selbst Abonnenten der Papierausgabe, müssen, um das digitale Angebot nutzen zu können, meistens nochmal kräftig draufzahlen.

Dabei ist die grundsätzliche Zahlungsbereitschaft von Internet-Nutzern durchaus vorhanden. Wenn das Angebot und der Preis stimmt und die Bezahlung mühlos ist. Das zeigen die Musik-Download-Angebote, beispielsweise von Apple und Amazon. Es gibt sogar Anzeichen dafür, dass Konsumenten den legalen, kostenpflichtigen Musikdownload dem kostenlosen vorziehen. So behauptet der Musiker David Gillespie, dass die angebliche Kostenloskultur im Internet, viel eher eine „Jetzt-Kultur“ ist, dass es also nicht darum geht etwas kostenlos zu bekommen, sondern es sofort zu bekommen. Entsprechend sagt er: „Given a choice between FREE and NOW, people will surprise you.“ So könnte der Erfolg der Musik-Download-Angebote von Apple und Amazon auch darin begründet sein, dass man sich dort schnell und unkompliziert aus einer riesigen Auswahl bedienen kann. Dass man dafür auch ein bisschen bezahlen muss, stört die Internetnutzer offenbar kaum. Dass ein angemessener Preis und eine unkomplizierte Bezahlung die Schwelle Geld auszugeben senkt, zeigt auch der „App-Store“ für das iPhone. Dort zahlt man für iPhone-Programme fast nie mehr als 1-5 Euro und plötzlich kaufen die Leute Programme als seien es warme Semmeln.

Könnte die einfache Zahlung von geringen Beträgen also ein Einnahmemodell für den Online-Journalismus sein? Vor allem, wie niedrig müssten die Beträge sein, damit die Hemmschwelle Geld auszugeben verschwindet? der Medienberater und Journalist Thomas Knüwer machte in einem Blogeintrag folgende Rechnung auf:

„Zeitschriften wie "Spiegel", "Focus" oder "Stern" kosten so zwischen 2,50 und 4 Euro. Sie enthalten, selbst in schlechten Zeiten mindestens 40 Artikel oder Elemente von einer Seite Umfang und mehr. Das bedeutet: Ein Artikel kostet dort 10 Cent.“

Würden sich Artikel für 10 Cent (oder weniger) online verkaufen lassen? Vielleicht, es gibt aber mindestens ein schwerwiegendes Problem. Es gibt bisher keine geeigneten Bezahlsysteme für solche geringen Beträge (auch Micropayment genannt). Es gibt zwar spätestens seit Mitte der Neunziger Jahre Bestrebungen Systeme zu entwickeln, mit denen man unkompliziert Kleinstbeträge zahlen kann, durchschlagenden Erfolg hatte bisher aber keines. Sie scheiterten alle an mangelndem Interesse der Konsumenten und Händler und an zu hohen Transaktionskosten.

Spektakulärstes Beispiel dafür war das 1999 gestartete Unternehmen Paybox, das mit Beteiligung der Deutschen Bank ein unkompliziertes Bezahlsystem etablieren wollte, mit dem sowohl kleine Beträge für Content und Micropayments, als auch große Beträge sicher, bequem und einfach abgewickelt werden können. Zahlungen konnten mit jedem handelüblichen Handy getätigt werden, aber offenbar konnten die Betreiber nicht genügend Deutsche von den Vorteilen der Bezahlung via Handy überzeugen. 2003 wurde der Dienst in Deutschland eingestellt. In anderen Ländern, vor allem Östereich, läuft der Dienst weiterhin und vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern gibt es offenbar eine grosse Nachfrage nach einfachen Bezahlmethoden mit dem Handy. So berichtet der Spiegel im Januar 2008, dass auf den Philippinen rund 3,5 Millionen Menschen die Zahlfunktion ihres Handys benutzen, in China gar acht Millionen. Der erst im März 2007 gestartete Dienst „M-Pesa“ der kenianischen Vodafone-Beteiligung Safaricom hatte schon nach neun Monaten eine Million Nutzer gewonnen.

Aber selbst wenn sich Paybox oder anderere Handybezahldienste in Deutschland etabliert hätten, für die Bezahlung von Kleinstbeträgen sind die einfachen Handybezahldienste mehr oder weniger alle ungeeignet, da die Transaktionskosten viel zu hoch sind. So nimmt Paybox derzeit in Östereich pro Transaktion 10 Cent, plus eine Umsatzbeteiligung von 3-4%. Alle anderen im Internet etablierten Bezahldienste, seien es „Paypal“, „Firstgate“ oder „T-Pay“ erheben neben der Umsatzbeteiligung Transaktionskosten von 10-30 Cent, die aus „Micropayments“ schon allein wegen der Transaktionskosten beinahe „Macropayments“ machen. Amazon und Apple umgehen die Transaktionskostenfalle übrigens, indem sie nicht jede einzelne Transaktion abrechnen, sondern über einen bestimmten Zeitraum sammeln, bevor sie sie abrechnen.

So haben Verleger die ihre Leser online zur Kasse bitten wollen gleich mehrere Probleme. Entweder ist die Hemmschwelle um mal eben etwas zu bezahlen zu hoch, wenn die Schwelle und die Preise gesenkt werden, sind die Transaktionskosten zu hoch. Dann haben die Verleger das Problem, dass ihr Angebot meist viel zu schmal ist um den Leser zum mühsammen Übersteigen der „Bezahlwand“ zu überreden. Wenn man sich bei iTunes oder bei Amazon einmal angemeldet und die Formalitäten erledigt hat, steht einem ein Musikkatalog mit beinahe dem gesamten Musikrepertoire der Welt offen. Wenn man sich durch den Formulardschungel der FAZ-Anmeldeprozedur gequält hat, kann man ausschliesslich FAZ-Artikel kaufen und lesen. Für alle anderen Angebote müsste man sich mühsam erneut anmelden.

Bezahlinhalte im Internet könnten eine Chance haben, wenn sich alle grossen und kleinen Verleger zusammentun, um ein einfaches, einheitliches und günstiges Bezahlmodell zu etablieren, das den Zugriff auf ein attraktives und breites Angebot erlaubte. Aber bevor alle deutschen Verleger an einem Strang ziehen, herrscht wahrscheinlich eher Weltfriede.

siehe auch:

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,667407,00.html

http://carta.info/20447/mathias-doepfner-manager-magazin/

http://www.netzpolitik.org/2009/springer-vs-google-mit-cloaking-zum-erfolg/

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Paypal-fuehrt-Micropayment-ein-888304.html

http://www.ich-partizipiere.de/spiegel-de-zeit-de-oder-taz-de-welches-abo-gönne-ich-mir-mal

http://carta.info/20487/paid-content-kachingle/

[nachtrag 05.01.2010]

vodafone möchte „Fehlinformationen“ in diesem artikel korrigiert wissen.