viel sonne in den rehbergen heute.

erstaunlich schön am schlachtensee , aber am feiertag, früh morgens auch sehr viele jogger. in ner stunde rum, 5,3 km.

zum frühstück gebratenen reis.

Fantasie statt Headset (t3n 67)

Manche Technologien schlummern sehr lange, bis sie Mainstream werden. Ginge es nach den Marketingabteilungen großer Telekomunternehmen, wäre Videotelefonie schon zu Zeiten von ISDN der heiße Scheiß gewesen. Tatsächlich hat sich aber bis zur Pandemie kaum jemand ernsthaft dafür interessiert. Ebenso sind auch in Echtzeit gerenderte dreidimensionale Visualisierungen – VR oder Virtual Reality – jahrzehntelang kaum aus ihrer Nische gekommen. In bestimmten Spezialgebieten oder technischen Anwendungen wie Architekturvisualisierung, bei der Spezialeffekte-Produktion für die Filmindustrie oder bei Computerspielen hat VR in den letzten 30 oder 40 Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht. Aber außerhalb dieser Nischen sind die meisten Menschen weiterhin mit flachen oder leicht gekrümmten Bildschirmen ganz zufrieden und können auch ohne VR-Headset in die Welt von Candy Crush oder virtuellen Gemeinschaften eintauchen. Es gibt sogar Menschen, die sich ganz ohne Computerunterstützung in ausgedachten, virtuellen Welten verlieren können — indem sie ein Buch aufschlagen oder den Fernseher einschalten.

Die Obsession der Unterhaltungsindustrie, dem Publikum ihre Produkte dreidimensional zu präsentieren, ist legendär und seit mindestens 60 Jahren immer wieder am massivem Desinteresse der Zielgruppe gescheitert. Mir fällt nur ein erfolgreiches Beispiel der Transformation von Fantasiewelten in eine dreidimensionale, virtuelle Welt ein: Disneyland. Eine perfekte, virtuelle Welt, die ohne 3D-Brille oder VR-Headset erfahrbar ist und seit fast 70 Jahren funktioniert.

Die dreidimensionale Präsentation von Film- oder Fernsehproduktionen hat bisher nicht so gut funktioniert. Zähneknirschend erkennt die Unterhaltungsindustrie, dass in der Pandemie außer ein paar Nerds kaum jemand IMAX-3D-Kinos vermisst und die meisten Menschen ganz zufrieden sind, wenn sie Filme zu Hause genießen — ohne Armlehnenkämpfe oder knisternde Sitznachbarn. Plötzlich bröckelt sogar das exklusive Vermarktungsfenster der Kinos, und selbst Blockbuster sind am Starttag auch legal zu Hause herunterladbar. Trotzdem wollen jetzt auch Silicon-Valley-Firmen einen Anlauf wagen, um ihre Produkte – sprich: Werbung, Marktplätze – dreidimensional zu präsentieren. Allen voran Facebook/Meta/Oculus mit wahrscheinlich sehr hohen Investitionen und einer Neuausrichtung der Firma aufs Weltenbauen. Ich habe mir für diese Kolumne die Präsentation von Metas Vorstellungen dieses Metaversums angeschaut und fühlte mich an die dunkle Zeit des Internets erinnert, in der man auf vielen Websites von einer Technologie aus der Hölle empfangen wurde: Flash.

Flash war mal dazu gedacht, Animation ins Internet zu bringen. Genutzt wurde es, um Benutzer mit selbst ausgedachten, unpraktischen Bedien-Schnittstellen, grässlichen Animationen oder Musikbeschallung in den Wahnsinn zu treiben. „Flash-Websites“ waren nicht nur umständlich zu bedienen und verursachten Augen- und Ohrenkrebs, sie waren auch nicht richtig verlink- und suchmaschinenindexierbar. Sie entsprachen eher dem narzisstischen Geist der CD-ROM statt des Internets.

Mark Zuckerberg geht offenbar – wie damals viele Flash-Designer – davon aus, dass das Internet mit einer pseudo-plastischen Bedienoberfläche besser werden könne. Er erweckt den Eindruck, dass man die Probleme sozialer Netzwerke in 3D besser lösen wolle und könne als in den bestehenden flachen Netzwerken.

Als Zuckerberg in seiner Präsentation behauptete, dass man im Metaverse ein einzigartiges Gefühl von Präsenz erleben könne – „Man bekommt den Eindruck, man sei wirklich mit anderen Menschen dort“ – fragte ich mich: Ist das nicht genau das, was das Internet seit jeher ausmacht? Dass es Nähe und Präsenz vermittelt, Menschen über die Distanz verbindet und in fremde Welten eintauchen lässt?

Ich glaube, das Metaversum ist schon lange da – plastisch und immersiv: „Als sei man mit anderen Menschen dort.“ So ins Netz einzutauchen, gelingt den meisten Menschen ganz ohne Headsets, 3D-Brillen oder Datenhandschuhe, nur mit ein bisschen Fantasie.

Oder anders gesagt: Ich glaube, es wird verdammt schwer, den Mainstream zum Tragen von VR-Headsets zu bewegen, um Zugang zu Zuckerbergs Meta-Disneyland zu erlangen.

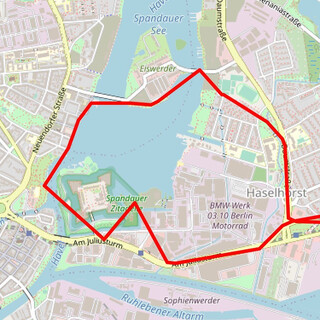

einmal um die zitadelle spandau mit frida heute früh — während das auto kostenlos bei lidl tstrom ankte.

zwei selfies mit frida

tegeler forst

eigentlich ist frida sehr gut und schnell im finden ihres futterbeutels. manchmal dauerts dann aber doch n bisschen länger, sei es wegen dem wind oder weil das „versteck“ unerwartet ist. aber konzentriert und unglaublich eifrig beim suchen ist sie immer. da kann sie nichts ablenken.

vollkornroggenkruste. das zweite gelungene sauerteigbrot. das erste war nicht so fotogen.

heute (dienstag) früh in den rehbergen.

morgens am summter see.