kronkorken-vdsl-kiste

saturn hasst billig

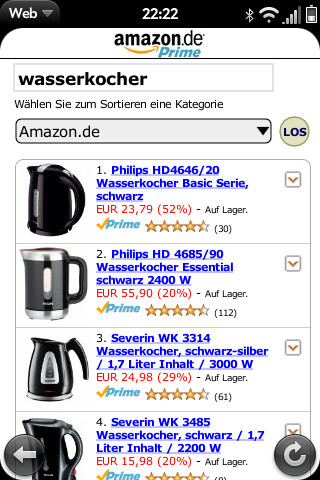

der wasserkocher den wir in der küche stehen haben war glaube ich ziemlich billig. wenn man ihn etwas zu voll macht, kocht er über. das ist OK, weil irgendwann weiss man, dass man ihn nicht zu voll machen sollte. ist aber auch doof, wenn man ihn dann doch zu voll macht und ihn sich selber überlässt. so wie ich das heute früh gemacht habe. als ich wieder in die küche kam, machte die den eindruck eines türkischen dampfbades. der wasserkocher hatte die hälfte des wassers ausgespuckt und den rest sorgfältig in die küche gedampft. ausserdem stank er ein bisschen nach plastik, weil er leer war, aber noch heizte. das überzeugte mich und die beifahrerin heute einen neuen wasserkocher zu kaufen.

heute abend im saturn standen wir dann vor einem 100 meter langen regal mit wasserkochern im preisrahmen von 10 bis 150 euro. ein wasserkocher für 130 euro hatte es uns besonders angetan, weil er tasten hatte, mit denen man die wassertemperatur einstellen konnte, in vier schritten von 40 bis 100 grad. der wasserkocher sah auch toll aus, aber das kind holte uns auf den boden der tatsachen zurück: „ihr seid doch bekloppt 130 euro für nen wasserkocher auszugeben!“

die anderen wasserkocher sahen entweder doof aus, hatten klapprige deckel, bescheuertes retro-design, labriges knöpfchen, wackelten oder kosteten auch so um die 80, 90 euro. eine verkäuferin die nach 10 minuten mal vorbeitrottelte beantwortete uns missmutig zwei fragen und zog dann wieder ab und zog die kabel der wasserkocher wieder straff und räumte auf.

„guck doch mal bei amazon“ meinte die beifahrerin. gute idee, vor allem da das suchergebnis nach „wasserkocher“ genau das lieferte, was die verkäuferin uns vorenthielt, eine eindeutige empfehlung. den philips wasserkocher für 55 euro hatten wir bis jetzt übersehen. und siehe da, er hatte auch temperaturregler, einen guten stand, einen soliden deckel und sah nicht völlig scheisse aus. bei saturn kostete er allerdings kanpp 15 euro mehr, 69 und ein paar zerquetschte euro.

mal den verkäufer fragen der gerade mit ein paar anderen kunden redete, [warten], ob man an dem preis vielleicht was machen könne. saturn hasst ja angeblich teuer. zehn, acht euro abschlag und wir hätten das überteuerte ding gleich mitgenommen. die antwort war dann aber doch überraschend: auf internet-preise könne er nicht eingehen. nicht einen euro wollte er vom preis runtergehen. was mich dann sehr befriedigte, war dass ich meinem kaufimpuls trotzdem sofort und sehr bequem nachgehen konnte und den wasserkocher knapp 25% günstiger am wasserkocherregal von saturn bei amazon.de bestellte.

scheint so, als hasse saturn nicht teuer, sondern billig. oder hasst saturn das internet?

lecker belegter smart

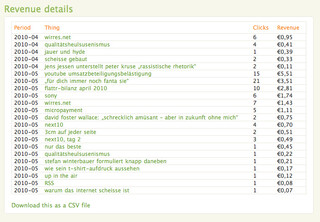

online-werbung

nico lumma schreibt, dass die zukunft der werbung, bzw. markenführung zwangsläufig in sozialen netzwerken stattfinden wird. glaube ich. denn eigentlich schreibt er das nicht, sondern kritisiert, dass irgendjemand behauptet werbung auf facebook, oder da „wo hauptsächlich gequatscht“ werde, werde „maßlos überschätzt“. ich glaube ja eher, dass sowohl werbung auf facebook, als auch die klassische online-werbung masslos überschätzt werden, ja ich glaube, dass werbung allgemein masslos überschätzt wird, zumindest von den werbefuzzis. werbung für überteuerte, den kunden verarschende produkte, kann noch so gut gemacht gemeint sein, langfristig wird sie scheitern. das sieht man meiner meinung nach ganz gut bei vodafone und deren werbung.

aber ich will gar nicht über die geisteskranken tarife und die kleindruck- und fussnoten-verarsche von vodafone (und anderen telekommunikationsunternehmen) reden, sondern über werbung. erinnert sich noch jemand an die gute alte ganzseitige (oder doppelseitige) werbung in zeitschriften oder zeitungen? die konnte man weder klicken, noch für andere sichtbar kommentieren oder auf facebook be-liken. die hat man sich einfach angeguckt oder überblättert (so nannte man früher adblocker: überblätterer) und manchmal ist eine botschaft hängengeblieben. zum beispiel, dass es leute gibt, die jägermeister trinken. oder dass ibm computer herstellt. oder dass print wirkt. oder dass audi einen technikvorsprung hat. einfache, auf einen blick erkennbare botschaften, manchmal mit grossartiger foto- oder typographie, manchmal genial getextet und oft eine marke und ihr image für jahrzehnte prägend.

in der überschrift seines artikels reduziert nico lumma klassische online-werbung ja auf das banner-format („hoch lebe der banner“) und kritisiert (zu recht) online-werbung als etwas, das „seit über einem Jahrzehnt die Nutzer nervt, die konzipiert ist für eine lineares Leseverhalten, wie es aus dem Printbereich gelernt ist, und die aufgrund des massiven Inventars zunehmend verramscht wird und Websites aussehen lässt wie billigste Illustrierte, zugepflastert mit Werbung, auf die kaum jemand clicken mag, oftmals auch mit zweifelhaften Angeboten.“

aber muss online-werbung, müssen banner denn nerven und billig aussehen? was genau ist schlecht an „linearem Leseverhalten“? warum müssen banner klickbar sein? weils geht oder weil die klick-analyse wichtiger ist als die botschaft? warum einen redaktionellen text mit einem kleinen, nervigen, blinkenden, um klicks bettelndes banner stören, wenn man auch eine anständig getextete und gelayoutete werbung, etwa in diesem format den text — wie in einer zeitschrift — unterbrechen lassen könnte?

warum soll eine solche, unklickbare anzeige nicht genauso wirksam sein wie auf einer littfasssäule oder einem plakatständer in der stadt (an denen man angeblich nicht vorbeikommt)? muss online-werbung blinken und nerven? ich glaube, auch onlinewerbung kann ohne spastische zuckungen wirken und ohne dass sie sich im stealth-modus auf sozialen netzwerken kumpelig und angeblich dialogbereit an die benutzer ranwanzt. so wie im print oder auf plakaten. warum soll das nicht auch online funktionieren?

10 gründe gegen flattr?

melanie lerch daniel am freitag daniel schneider hat 10 gründe gegen flattr aufgelistet, die ich leider überhaupt nicht überzeugend finde.

1. Im Endeffekt ist es ein Bettel-Button. Und das hat, gerade wenn er nach dem Lesen, am Ende eines Textes auftaucht, einen leichten Beigeschmack.

betteln wir nicht ständig? um aufmerksamkeit, um sympathie, um mitgefühl, um anerkennung? und wenn man den wunsch nach aufmerksamkeit oder anerkennung wirklich betteln nennen möchte, was genau ist daran so schlimm? ist ein strassenmusikant ein bettler, nur weil er keinen eintritt nimmt, sondern seinen (oft verdienten) obulus als freiwillige gabe nimmt?

2. Das Entstehen der Schere im Kopf wird begünstigt – man wird dazu verleitet, das zu veröffentlichen, was der Masse gefallen könnte.

die schere ist sowie so da. die schere? hunderte von scheren. bekomme ich mehr links, mehr leser, mehr aufmerksamkeit wenn ich bestimmte themen behandle, schärfer formuliere, leute beleidige oder populistisch schreibe? sobald ich etwas veröffentliche wird es gewertet, durch aufmerksamkeitsströme, besucherzahlen, backlinks, die zahl der kommentare, likes und so weiter. die gefahr, populistisch zu werden, besteht seit der erfindung des geschichten-erzählens, nicht seit der erfindung von flattr.

3. Mancher schwärmt schon davon, wie es sein wird, wenn erstmal Otto Normalsurfer “flattrt”. Doch für Otto gibt es überhaupt keinen Anreiz, sich einen Flattr-Account anzulegen.

wieso? sind die 1300 flattrs die tim pritlove bekommen hat alle von otto-spezialsurfern? von bloggern, die sich gegenseitig und untereinander geld zuschieben? und selbst wenn die pritlove-flatterer alle blogger wären, sind blogger nicht auch konsumenten, genauso wie sie auch produzenten sind? ich glaube im gegenteil, dass es massig anreize gibt zu flattern. der wichtigste: anderen etwas gutes tun. oder wie robert kindermann es in einem völlig anderen zusammenhang gesagt hat: „Denn die Leute sind gerne bereit für Dinge zu bezahlen, die ihr Leben aufwerten.“ und als konsument von online-gedöns sage ich, dass ich es äusserst reizvoll finde, texte die ich toll finde, die mich unterhalten oder durch die ich etwas lerne oder die mich zum weinen bringen, zu belohnen. je niedriger die reizschwelle, desto lieber. das fasziniert mich an flattr ehrtlichgesagt sehr viel mehr, als die perspektive damit eventuell auch geld zu verdienen.

4. Man kassiert für anderer Leute Arbeit: Blog X gräbt irgendein tolles Video/Text/etc. aus und die unbedarften Leser belohnen den Finder für’s Finden, nicht den Erschaffer für’s Erschaffen des Videos/Textes/etc.

sehe ich durchaus als problem, aber nicht als einen grund der gegen flattr spricht. es ist einfach eine frage des anstands, kein geld für fremde federn zu nehmen, bzw. eine frage des umgangs mit dem flattr-button. derzeit bietet das standard-wordpress-flattr-plugin (glaube ich) keine möglichkeit bestimmte blogartikel vom flattr-button zu befreien. aber das kommt sicher bald. zudem zeigt die praxis, soweit ich sie überblicke, dass vornehmlich lange, gute texte geflattrt werden und eben nicht die links und video-posts.

5. Ein Beitrag kann noch so genial sein – er sieht einfach trotzdem schlecht und armselig aus, wenn daneben ein großer “Flattr: 0”-Button pappt.

ja, sich von dritten bewerten zu lassen kann extrem peinlich sein. wer mit zurückweisung oder ignoranz nicht umgehen kann, sollte die finger vom publizieren oder der öffentlichkeit lassen. ein blog mit nur 30 lesern — peinlich. keine kommentare unter einem artikel — peinlich. ein lied singen und nicht in die charts kommen — peinlich. nur 20 freunde bei facebook — peinlich. alte PR-fuzzi weisheit: nur positives an die öffentlichkeit lassen und transparenz um jeden fall verhindern.

6. Am Anfang ist “Flattrn” lustig, doch wer denkt schon regelmäßig daran, sein Flattr-Konto wieder aufzuladen oder Internetseiten zu “belohnen”?

das wird sich zeigen. abert spricht das gegen flattr?

7. Ungeklärte Fragen zum Datenschutz.

ja. die sache mit dem vertrauen ist essentiell. nur spricht die möglichkeit, das potenzial des missbrauchs gegen jemanden? vertrauen ist eine fragile sache. aber wer absolute sicherheit möchte, sollte seinen internet-anschluss kappen und das haus nicht verlassen. und CDU wählen.

8. An Flattr verdient hauptsächlich einer: Flattr selbst. (zum Vergleich: Provision Flattr = 10%; Provision Paypal = EU-weit 1,9% plus 35 Cent)

hier gilt das gleiche wie bei 1. wer einen mehrwert bietet sollte dafür auch etwas bekommen können. und wer etwas aufbaut, braucht geld dafür. dass kann man sich natürlich auch leihen oder von raffgierigen risikokapitalgebern vorschiessen lassen, aber warum sollen die profiteure von etwas sich nicht auch an dessen aufbau beteiligen? ich gebe gerne einen teil meines geldes ab — solange ich glaube dass das sinnvoll ist. und flattr finde ich ziemlich sinnvoll.

9. Bald gibt es Dutzende solcher Dienste, die dann ebenfalls genau wie schon bereits jetzt Fluten von Buttons sozialer Netzwerke integriert werden wollen.

genau. auch ein super argument gegen blogs. es gibt ja schon fluten von blogs die jeden erdenklichen scheiss veröffentlichen. wozu da noch selbst bloggen?

10. Es gibt preiswertere Möglichkeiten, zu zeigen, dass einem etwas im Netz gefallen hat.

welche waren das nochmal? („ich gebe gern, aber soll das nix.“)

Nachtrag; 6.6.2010: 11. Wenn Flattr ausfällt, laden auch die angeschlossenen Seiten nicht mehr richtig.

dafür kann sogar ich mir eine technische lösung vorstellen.

schlossplatz

bigot, dork

was sagte chris von fixmbr nachdem er über facebook und mark zuckerberg ablästerte: „sie sharen meinen scheiss bei facebook, die idioten!“

[via boschs google reader kommentar]

zerstreutes

komische sachen die ich in den letzten tagen gesehen habe:

- in berlin am alexanderplatz ein mädchen in bundeswehr-tarnklamotten und springerstiefeln, mit girlie-zöpfe und einem mundschutz aus schwarzem leder (könnte das so ne art rave-burka sein?), dazu ne rote taucherbrille auf der stirn.

- einen typen in der hamburger u-bahn, der eine handvoll handys in der hand hatte und die fahrgäste einzeln fragte ob sie ein handy benötigten: „eh, brauchstnhandy?“

- an der schönhauser allee, eine zwanzigjährige mit ultrakurzen, weissen shorts, thrombose-strüpfen und mars-attacks-frisur.

bundesweh.

spiegel.de: 30 facebook-fans und ein megaphon.

das mit der „volksbewegung“ wird wohl erstmal nichts. sie bleibt vorerst virtuell. erstaunlicher als das geringe echo auf der strasse (1000 demonstranten bei der polizei angemeldet, 50 leute kamen, davon mindestens 20 presse), ist das geringe echo das das geringe echo hervorrief.

„like“ klicken ist das neue kreuz auf dem wahlzettel. mobilisierung benötigt wohl mindestens auch einen starkes „dislike“-moment. andererseits: vielleicht schaffen gysi und und lafontaine ja noch leute für gauck auf die strasse zu bringen, mit ihrem ständigen dislike-button-klicken.

[nachtrag 18:00h]

michael spreng fragt zu den lafonataine-attacken auf gauck: „Wo bleiben die Anständigen?“

[nachtrag 18:30]

der spiegelfechter analysiert mit ein bisschen viel verschwörungstheorien den angeblichen gauck-hype.

könnte ursula von der leyen an popularität gewinnen, wenn sie eine vuvuzela-sperr-infrastruktur vorschlüge? zum teufel mit der lärmbelästigungs-neutralität. wir filtern uns die welt widdewidde wie sie uns gefällt.

der kleine demonstrationzug mitten in der stadt

mygauck-demo: die polizei ist schon da - 10 demonstranten auch

schlechte presse

schönes zitat in einer ein bisschen wütenden taz-kolumne von wolfgang storz:

„Was soll man davon halten, wenn viele von Ihnen gern ein Urteil über die Dienstwagennutzung der Gesundheitsministerin zum Besten geben, aber die wenigsten ein kompetentes Urteil über die Gesundheitspolitik der Ministerin abgeben können?“ Und: „Haltung haben. Es ist ein ziemlich altes Wort. Aber ich finde, es könnte mal wieder in Mode kommen. Genau wie ein anderes, viel schlichteres Wort: Ahnung haben. Zusammen sind sie stark, meine ich.“

das zitat oben hat (natürlich) nicht dieter nuhr, sondern horst köhler gesagt. und wolfgang storz stellt diese medienschelte in einen zusammenhang mit seinem rücktritt:

Bundespräsident Horst Köhler „überlebte“ diese seine Ansprache (Titel: „Aufklärung braucht Haltung“), die er bei einer Veranstaltung zu „60 Jahre Bundespressekonferenz“ hielt, nur ein halbes Jahr in seinem Amt. Gescheitert sei er, heißt es, genau: auch an „seiner schlechten Presse“.

wobei das gar nicht die zentrale aussage der kolumne von wolfgang storz ist, sondern, dass der politische journmalismus in deutschland der demokratie schade, weil er politik auf persönliche dramen reduziere und verstärkt mit informationen und gerüchten spekuliere:

Wie der Finanzmarkt mit Geld und Schrottpapieren, so spekuliert der Meinungsmarkt mit Informationen und Gerüchten. Je riskanter desto höher die Aufmerksamkeit. Wer seinen Beruf noch als Instanz der Aufklärung versteht, leidet. (ganzen artikel lesen)

ein bisschen wütend ist auch stefan niggemeier auf angela merkels sprache. nach einigen bastian-sickigen absätzen tut auch er seine medienjournalistische pflicht und tritt dem politischen journalismus bettina schausten in den hintern:

Tragisch ist es allerdings, wenn der interessierte Bürger nicht einmal mehr in den Journalisten Verbündete hat im Kampf gegen die erschütternde Sprachlosigkeit der Mächtigen. Nach der traurigen Präsentation von Wulff als Präsidentenkandidaten, die weniger als vier Minuten dauerte, an deren Ende die routiniert vorgetragenen Leerformeln schon wieder vergessen waren, zeigte sich die Hauptstadtbüroleiterin des ZDF sehr angetan. „Dieses war, wie es sein sollte“, kommentierte Bettina Schausten direkt im Anschluss, „nämlich eine würdige Präsentation. Alle haben dies kurz und knapp, aber durchaus mit Freude im Gesicht absolviert.“ Als „würdig“ müsste man demnach ungefähr jeden öffentlichen Auftritt bewerten, der ohne Einsatz von Furzkissen auskommt. (ganzen artikel lesen)

in der taz ein interview mit gregor gysi, in dem er sich skeptisch zeigt, dass joachim gauck chancen gegen christian wluff bluff wulff habe:

Sie verpassen also aus Trotz die Chance, Schwarz-Gelb in Schwierigkeiten zu bringen?

Die Regierung ins Wackeln zu bringen ist ungeheuer reizvoll. Aber die Medien träumen doch nur, dass es drei Wahlgänge geben wird. Das wird nicht passieren. Westerwelle wird den abtrünnigen FDPlern sagen: Wenn ihr die Regierung stürzen wollt, wählt Gauck. Wenn nicht, wählt Wulff. Da werden den Ost-FDPlern die Händchen zittern, dann machen sie das Kreuz bei Wulff. Die ganze Aktion ist Zirkus. (ganzes interview lesen)

jürgen trittin ist da in der faz optimistischer:

SPD und Grüne schicken jetzt Joachim Gauck ins Rennen um das Amt des Bundespräsidenten. Das war Ihre Idee. Wie sind Sie auf Gauck gekommen?

Nach dem Rücktritt von Horst Köhler haben wir uns gesagt: Es macht keinen Sinn, einen grünen Kandidaten aufzustellen, der keine Chance hat. Wir Grüne wollten auch keinen sozialdemokratischen Kandidaten unterstützen, der ebenfalls keine Mehrheit gehabt hätte. Es sollte vielmehr ein unabhängiger Kopf sein, der in der Bundesversammlung mehrheitsfähig ist. Und eine Person, die streitbar in der Sache ist, ohne die Parteien geringzuschätzen. Für Joachim Gauck gilt das in hervorragender Weise. (ganzes interview lesen)

in der faz am sonntag gabs ausserdem drei sehr erstaunliche dinge: erstens eine kurze url (http://faz.net/petition). dahinter befindet sich eine „petition“ von prominenten „Persönlichkeiten aus dem kulturellen Leben“, die sich für einen bundespräsidenten joachim gauck aussprechen (das war die zweite erstaunlichkeit). und drittens, in der gedruckten faz wurde die liste der 146 „Persönlichkeiten“ auf 88 gekürzt. von den 88 wiederum wurden 15 gefettet: götz aly, marcel beyer, f.c. delius, herbert grönemeyer, daniel kehlmann, necla kelek, katja lange-müller, michael lentz, monika maron, albert obermaier, jens reich, patrick roth, harald welzer und jutta winkelmann. da beispielsweise roger willemsen nicht gefettet wurde, war die fettung wohl nicht aquivalent zur prominenz. vielleicht aber zur bedeutsamkeit? ich kann das ja nicht beurteilen, denn auf der liste der 88 kenne ich gerade mal 3 namen, bin also höchstwahrscheinlich ein kulturbanause oder zumindest ein kulturschaffenderbanause. was mich aber völlig durcheinanderbringt ist diese liste. dadrin die im print gefetteten (minus vier), plus drei kultur-schaffer, die vorher nicht fett waren: hans-ulrich treichel, ilija trojanow und roger willemsen.

die faz versteh ich manchmal nicht.

küppersbusch versteh ich übrigens überhaupt gar nicht mehr.

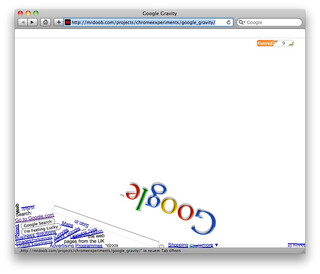

HapTischML

ich habs immer gesagt: HTML, bzw. webseiten aus HTML haben eine gewisse haptik. die art wie scrollbare flächen oder die ganze seite scrollen, wie ich einzenle elemente auswählen, markieren, kopieren, ziehen kann. bei flash habe ich dieses gefühl nie, da fühlt sich alles zäh und klebrig an — oder stumpf, weils gar nicht erst auf meine gesten und bewegungen reagiert. wie haptisch und reaktiv HTML sein kann, zeigt mal wieder diese seite (via peter glaser).

ix im radio bremen vier

gestern rief mich daniela sadri vom radio-bremen sender bremen vier an, um mich um ein interview heute um 11:15 uhr zum thema internet und joachim gauck zu bitten. freundlicherweise hat sie mir die fragen, die sie mir heute mittag stellen will, vorab geschickt, so dass ich mir bereits ein paar gedanken dazu machen konnte.

Wie kam eure Gauck-Unterstützungs-Aktion zustande?

eure aktion? es gibt kein „wir“ oder „uns“ oder eine konzertierte aktion. der protest im internet — oder das etwas-gutfinden im internet — ist hochgradig individuell. es gibt ja auch keine aktionen der massenmedien oder des radios, sondern nur einzelne zeitungen oder redaktionen. es mag sein, dass es stimmungen oder unmut oder hoffnung, dass sich etwas zum besseren wendet, gibt und dass man die als einzelner oder als redaktion aufgreift und weiterträgt. und genauso ist wohl auch auch die gauck-unterstützung zustande gekommen.

mehrere leute haben sich, nachdem die nominierung von gauck bekannt wurde, offenbar spontan gedacht, dass sie facebookgruppen für gauck einrichten könnten. ich habe nach einem artikel von detlef guertler, indem er zu einer renaissance der montagsdemonstrationen und einer „volksbewegung“ aufrief, seine idee faszinierend gefunden und darüber geschrieben. das wiederum könnte nico lumma dazu veranlasst haben, noch am sonntag eine unterschriften-seite aus dem boden zustampfen. vielleicht hat mein artikel auch ein paar leute dazu inspiriert einer der facebook-unterstützergruppen beizutreten oder sich selbst aktionen auszudenken.

es gab allerdings auch einen faktor, der für eine gewisse grund-mobilisierung beim thema präsidentenwahl gesorgt hat und das war die tatsache, dass ursula von der leyen für eine kurze weile als kanidatin im gespräch war. für viele menschen (nicht nur) im internet, ist ursula von der leyen und wie sie versucht hat missbrauchte und misshandelte kinder für ein unsinniges und gefährliches gesetz zu instrumentalisieren, in ziemlich schlechter erinnerung. das hat sicherlich viele für das thema präsidentenwahl sensibilisiert.

Warum unterstützt Ihr Joachim Gauck?

ich vermute dass es vielen menschen bitter aufstösst, dass christian wulff aus offenbar parteistrategischem kalkül nominiert wurde — und nicht der geeigneteste kandidat. ich persönlich halte gauck aus unendlich vielen gründen für geeigneter als wulff. gaucks stärken faszinieren ja nicht nur menschen im internet, sondern auch angela merkel. sie lobte gauck kürzlich in einer laudatio als einen „herausragender Redner“, eine „spannende Persönlichkeit“ und einen politischen „Aufklärer und Freiheitsdenker“, „Versöhner und Einheitsstifter“. mir — und frau merkel wahrscheinlich auch — fallen solche worte für christian wulff nicht ein. und vermutlich geht das vielen anderen genauso.

ich persönlich bin nach wie vor fasziniert von detlef guertlers gedanken einer „volksbewegung“ für gauck — und damit letztendlich gegen die derzeige regierung. auch wenn das alles wenig aussicht auf erfolg hat, motivierend und hoffnung-stiftend ist es allemal.

WIE unterstützt Ihr ihn?

ich bin ein bisschen lahmarschig in solchen sachen und verfolge das in den letzten tagen gar nicht sooo intensiv. deshalb bin ich da nicht unbedingt die geeigneteste person um diese frage zu beantworten. unter anderem deshalb habe ich auch nicht öffentlich zur unterstützung von gauck aufgerufen, sondern in erster linie versucht mich selbst zu motivieren.

soweit ich das sehe, geht es vorerst um vernetzung, mobilisierung, informationsaustausch und mittlerweile sogar die organisation von montagsdemonstrationen und einen aktionstag am 17. juni. für die montagsdemo in berlin nächste woche haben sich auf facebook zwar erst wenige leute angemeldet, aber da ist sicherlich noch ne menge luft nach oben drin. in vielen grossen städeten sind weitere demonstrationen geplant und die facebookgruppe, die in wenigen tagen fast 30.000 mitglieder gesammelt hat, scheint kräftig weiter unterstützer zu finden.

ich glaube dieses facebook- und internet-gedöns hat das potenzial eine grosse dynamik zu entwickeln. mal schauen. sind ja noch drei wochen bis zur wahl.

Da du dich im Netz gut auskennst: Gibt es etwas Entsprechendes auch für Christian Wulff?

mag sein, dass ich mich im netz einigermassen auskenne, aber in sachen unterstützung für christian wulff kenn ich mich nicht so gut aus. bei facebook gibt es ein paar pro-wulff-gruppen, aber die grösste ist gerade mal 600 mitglieder stark. wenn man das mit den derzeit 26tausend unterstützern auf facebook für joachim gauck vergleicht, kann man, glaube ich, die steile these aufstellen, dass christian wulff im internet kaum unterstützer findet. auf zeit.de habe ich eine lobhuddelei von christian werwath auf wulff gefunden, aber ansonsten ist mir nicht allzuviel aktionismus zur wulff-unterstützung über den weg gelaufen. im gegenteil. selbst die springer-presse hält gauck für den geeigneteren kandidaten.

wie integer ist gauck wirklich?

danke!

volkspartei internet

heute nachmittag habe ich mit kai biermann telefoniert. das ergebnis diese telefonats kann man, unter anderem, auf zeit.de nachlesen:

Denn es ist nicht "das Netz", das dort seine Meinung ausdrückt und sich einen anderen Bundespräsidenten wünscht. So etwas zu behaupten, würde die Wahrnehmung in eine völlig falsche Richtung lenken, ja den politischen Willen sehr vieler negieren. Bedeutete es doch, dieses Interesse ein paar verirrten "Netzmenschen" zuzuschreiben, die Hobbits gleich ein verstecktes Leben unter uns führten, wie Blogger Felix Schwenzel sagt. "Das Netz" aber seien längst wir alle, es ist "die wahre Volkspartei, denn dort sind alle Schichten vertreten".

mit dem zitat habe ich, obwohl es nicht autorisiert wurde, überhaupt kein problem, es gibt das was ich gesagt habe angemessen wieder. dennoch möchte ich es in einen kontext stellen. denn vor allem habe ich das was ich gesagt habe, auf die frage, ob ich glaube, dass das netz etwas verändern könne, geantwortet. mein gedanke dazu war, dass das netz einzelnen, vielen einzelnen eine stimme verleiht. diese stimmen, die durch das netz hörbar oder sichtbar werden sind nicht immer stimmen die dem politischen konsens entsprechen, sie können durchaus blöd, antisemitisch, wenig durchdacht oder eben auch dem zeitgeist der massenmedien entsprechen — aber sie sind niemals stimmen aus dem netz, sondern immer stimmen von menschen, von bürgern.

dass diese stimmen früher ungehört verhallt sind oder in den mülleimern der redaktionsstuben landeten, heisst nicht dass sie vorher nicht vorhanden waren. sie waren nur still. jetzt sind sie laut — und nicht immer angenehm. und so wie man früher die stimmen, die sich versuchten gehör zu verschaffen, durch die verbindung zu bestimmten orten zu diskreditieren versuchte („stammtisch“, „gosse“, „strasse“, „leserbriefe vom schreibtisch eines oberstudienrates“), versucht man das jetzt auch, indem man sie als aus dem „netz“ stammend beiseite wischt. dass mittlerweile ungefähr jede bevölkerungsgruppe im „netz“ vertreten ist, dass sich dort menschen aus alle sozialen schichten versammeln, ignoriert man gerne und tut so, als seien menschen im netz eine eigene art menschen, hobbits gleich, die mit grossen füssen in einer traumhaft schönen phantasiewelt leben.

den anspruch den die grossen volksparteien an sich selbst stellen, menschen aus allen schichten eine gemeinsame stimme zu verleihen, verlieren die volksparteien zunehmend. und das netz schickt sich an genau diese lücke zu füllen.

[nachtrag 08.07.2010]

interessanter vortrag des grünen robert heinrich über soziale netzwerke „als Seismograph, die Macht der vernetzten Unterstützer, wachsende Wechselstimmung und charismatische Mobilisierung“ auf carta.

das ist doch kein wetter!

mohn

lauenburg

sehr malerisch, dieses lauenburg.

dort haben die beifahrerin und ix uns heute als touristen verkleidet (etwas unauthentisch, weil nicht mit zweidrittel-hosen) in den gassen herumgetrieben.

in lauenburg gibt es offenbar eine gleichstellungsbeauftragte die nicht lange fackelt und auch mal gerne die gleichstellung vollstreckt und dafür kassiert.

lauenburg schien heute an einer sehr, sehr vollen elbe zu liegen, so dass man einige der sitzbänke nur über das wasser erreichen konnte.

als ich dieses plakat sah, habe ich mich zuerst ein bisschen wegen der überdosis euphorie und pathos erschrocken und dann komischerweise an BP und den golf von mexico denken müssen. bitte nicht fragen warum.