offenes atelier und kuchenausgabe heute (und morgen) ab 14 uhr in der beusselstraße 47.

katiakelm.de/blog/2018/09/10/lange-nacht-der-beusselstrasse-47-folge-2/

offenes atelier und kuchenausgabe heute (und morgen) ab 14 uhr in der beusselstraße 47.

katiakelm.de/blog/2018/09/10/lange-nacht-der-beusselstrasse-47-folge-2/

offenes atelier und kuchenausgabe heute (und morgen) ab 14 uhr in der beusselstraße 47.

https://katiakelm.de/blog/2018/09/10/lange-nacht-der-beusselstrasse-47-folge-2/

in aller bescheidenheit, der kuchen ist dieses jahr so gut geworden, dass ich fast hoffe, dass heute ganz wenig leute zum offenen atelier von @katias_bilder kommen und ich das alles alleine essen kann.

(link zum rezept, offenes atelier und kuchenausgabe heute ab 14:00 uhr)

in aller bescheidenheit, der kuchen ist dieses jahr so gut geworden, dass ich fast hoffe, dass heute ganz wenig leute zum offenen atelier von @katias_bilder kommen und ich das alles alleine essen kann. katiakelm.de/blog/2018/09/10/lange-nacht-der-beusselstrasse-47-folge-2/

es geht weiter: der nächste versuch repräsentative displays vor der telekom hauptstadt-repräsentanz zu installieren. #glitch

die telekom hat bemerkt, dass die großen, fehlerhaften displays vor dem haupteingang ihrer hauptstadtrepräsentanz doch nicht so repräsentativ sind und alles demontiert. #glitch

an der uni hatten wir eine vorlesung, in der architekten ihre bauten vorstellten und mit unzähligen dias dokumentierten. ich erinnere mich an eine vorlesung, in der ein aufwändig gestalteter flur gezeigt wurde, mit viel licht, glastüren, holzpanelen, holzboden. neben der eingangstür konnte man auf einem dia einen scheusslichen, schmiedeeisernen regenschirmständer sehen. diese verunstaltungsdetails der nutzer nannten wir dann immer „geschenke an den architekten“. diese mülleimer sind auch so ein geschenk.

die walki-talki funktion im neuen watch-os ist ein großer spaß. hat das potenzial mein lieblings-feature zu werden.

funktioniert übrigens auch als siti-talki und standi-talki.

was die telekom in ihrer „hauptstadt repräsentanz“ demonstriert finde ich, wie gesagt, super sympathisch: wir stehen dazu, dass uns technik tag für tag überfordert, wie den rest der welt. #glitch

eigentlich sympathisch: irgendwas ist bei der telekom immer kaputt. #glitch

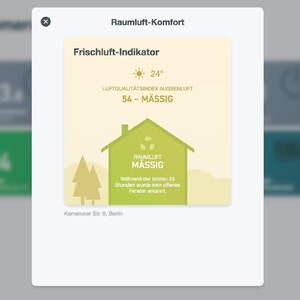

das neue @tado mit „airComfort“ ist der meinung, dass bei uns die luft schlecht ist weil {"freshness":{"value":"FAIR","lastOpenWindow":"2018-07-29T16:53:04Z"}}

unser @esprestoag geschirr kann sprechen. unheimlich!

man muss den plastikscheiss von nike nicht kaufen, nur weil der spot grossartig ist und kaepernicks aufrechte und anständige haltung auch durch das nike-logo scheint.

es reicht, sich von kaepernicks haltung und prosa berühren und inspirieren zu lassen.

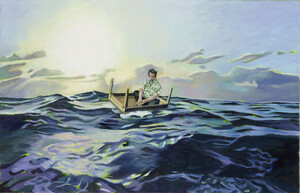

nach dem seeschlacht-bild malt mich katia demnächst vielleicht als röhrenden hirschen.

Sometimes, magic is just someone spending more time on something than anyone else might reasonably expect. — Teller

dieses zitat von teller, der gemeinsam mit penn das bühnenpaar penn & teller bildet, ist auf vielen ebenen grandios. einerseits erklärt es die essenz des showbusiness, aber auch die des hochleistungssports und ich würde fast wagen zu sagen, auch der kunst.

menschen die grosse teile ihres lebens einer sache widmen und unvorstellbar viel zeit darein stecken, erlangen damit im besten fall die fähigkeit uns zu unterhalten und zu faszinieren.

der trick ist, mehr arbeit in eine fähigkeit zu stecken, als es sich jemand anders vernünftigerweise vorstellen kann.

mittlerweile habe ich sogar meine zweifel, ob es sowas wie talent überhaupt gibt und ob wir talent als das wahrnehmen, was eigentlich das ergebnis von enorm viel übung, oder genauer vom festbeissen und manische verfolgen einer sache, einer fähigkeit, eines ziels ist. nach dieser lesart wäre talent dann eigentlich die fähigkeit und der wille sich auf eine sache so zu konzentrieren, wie es sich niemand anders vorstellen mag oder kann.

aber ich wollte eigentlich auf etwas ganz anderes hinaus: auf teller und penn (spoiler: eigentlich auf dieses interview, aber bis dahin brauche ich noch ein paar zeilen). teller ist der manische part vom bühnenduo penn & teller. der nerd, der sich monate-, jahrelang mit der perfektionierung, optimierung von zaubertricks beschäftigen kann. in diesem wunderbaren podcast ist ein kapitel, in dem teller zu einem bestimmten zaubertrick befragt wird: dem schwebender-ball-trick.

teller erzählt, wie er diesen ziemlich alten trick zuerst beherrschen wollte, dann verbesserte und erweiterte und daran 8 monate allein und bei jeder gelegenheit, auch im urlaub, dran arbeitete. alleine, vor dem spiegel, nach gemeinsamen auftritten nachts auf der bühne. nach 8 monaten zeigte er den trick zum ersten mal seinem bühnenpartner penn jillette. der witz ist: penn mochte den trick nicht, er war ihm zu schmalzig, zu circe-du-soleil-mässig. teller arbeitete weiter, monatelang, an dem trick, gab dem auftritt eine richtung, eine art geschichte, aber auch das reichte nicht um penn zu überzeugen (ich verkürze grob, es lohnt sich das ganze podcast-kapitel mit teller anzuhören). denn abgesehen davon, dass der trick einfach nicht penns geschmack entsprach, fehlte eine entscheidende zutat, die alle — oder die meisten tricks — von penn & teller ausmacht. radikale offenheit, kein ornament, kein schmalz, kene mystik. und: oft verrät penn auf der bühne das geheimnis des tricks auf der bühne (teller spricht auf der bühne nicht).

und genau das war es, was den trick für penn dann erträglich machte: er kündigt den trick (wahrheitsgemäss) an, als einen trick, der einzig und allein mit einem faden funktioniert. trotzdem, oder erst recht deshalb, verzaubert der trick das publikum. das gelüftete geheimnis nimmt dem trick nichts, im gegenteil, durch die perfekt einstudierten bewegungen tellers, fasziniert der trick noch mehr als wenn das publikum den hinweis nicht erhalten hätte oder irgendeinen mysterien-scheiss aufgetischt bekommen hätte.

das was teller hier macht, ist ein durch-choreographierter tanz, mit unverständlichen, nicht nachvollziehbaren bewegungen.

das gleiche prinzip, wenn auch ein bisschen platter, erkennt man in diesem trick. obwohl penn & teller hier sogar jedes detail des tricks erklären, reduziert das die faszination nicht um das geringste, sondern steigert sie in bewunderung.

wahrscheinlich ist es ähnlich wie beim ballet. man sieht und versteht vermeintlich jede bewegung, aber kaum einer ist in der lage, diese bewegungen nachzuvollziehen, jedenfalls nicht in dieser perfektion und dieser (vermeintlichen) leichtigkeit.

aber der entscheidenste punkt von allen ist noch etwas anderes, was penn in diesem interview (hier gefunden) erklärt:

Vulture: But why is the audience willing to get emotionally engaged even after you’ve explicitly said the trick is done with thread?

Penn: It’s because there’s a secret that I would like to take credit for uncovering: The audience is smart. That’s all. Our goal when we started was “Let’s do a magic show for people smarter than us.” No other magicians have ever said that sentence. I hated the whole idea that some smarmy motherfucker who couldn’t get laid was out there saying, “I can do this; you can’t.” So when Teller and I first got together I said, “I want to do a magic show that’s honest and has complete respect for the audience.” And when you start being honest with the audience, they start to play a game within themselves. Here’s an example that kills me: People who have just talked to Teller will come over to me after the show and say, “I think it’s great that Teller never says anything.” Internalizing a counterfactual is just something people can do.

man zieht das publikum auf seine seite, wenn man es einweiht, die internen abläufe transparent darstellt und es respektvoll, auf augenhähe behandelt. das hört sich jetzt abstrakt und theoretisch an, aber wenn man sich vor augen hält wie zum beispiel journalismus heutzutage (oder auch schin immer) funktioniert, wird einem schnell klar, dass journalismus, der mit den gefühlen seiner leserschaft spielt, der gezielt emotionen schürt, genau dem prinzip entspricht, wie zauberei die penn & teller verachten. zauberei, die uri-geller-mässig dem publlikum irgendwelche mysterien und unbekannten kräfte auftischt, um sensationeller zu wirken, ist das gleiche, wie raunender journalismus, der tatsachenfragmente aufpeppt mit verschwörung, ressentiments verstärkt und letzten endes mit dem publikum spielt. boulevardmedien, klatschblätter bedienen ihre leser nicht, sie spielen (von oben herab) mit ihren gefühlen und wenden dafür alt-bewährte rezepte an.

die meisterschaft, der es bedarf sich in die karten gucken zu lassen, die internen abläufe darzustellen — und trotzdem das publikum zu begeistern oder mindesten zu interessieren, beherrschen die wenigsten journalisten — und natürlich auch die wenigsten entertainer. und schlimmer: sich auf augenhöhe herabzulassen und dem publikum ebendort zu begegnen, das publikum zu respektieren und an dessen intelligenz zu glauben, scheint nach wie vor ein ding der unmöglichkeit für die meisten öffenbtlichkeitsarbeiter zu sein.

auf einen ähnlichen gedanken geht penn in dem interview ein, als er dem interviewer in einem punkt heftig widerspricht:

Vulture: So what you’re saying is that you’re skeptical that there’s been a shift, which is often attributed to Trumpism, in those people’s willingness to believe things at odds with facts?

Penn: But when you say “those people” you’ve made a huge error because there are no “those people.” They don’t exist. You hear stuff like, “Trump supporters are homophobic. Trump supporters are misogynist.” This is a mistake that was made by Democrats. They would accuse Trump supporters of being things that Trump supporters knew they weren’t. There are Trump supporters that have best friends who have gay sex. They do. You can’t put a “they”-type thing on that.

etiketten sind praktisch, sie erleichtern (vermeintlich) die orientierung. aber eigentlich dienen sie, egal ob von recht, links, oben oder unten angewendet, lediglich der ausgrenzung. die welt ist kompliziert, menschen sind noch komplizierter. die welt oder die beurteilung von menschen zu vereinfachen, lässt die welt für einen moment verständlicher erscheinen, stört aber den blick für gemeinsamkeiten und vertieft spaltungen.

„diese leute“ (oder „jene“) gibt es nicht, jedes etikett greift (immer) zu kurz. das gilt in der politik, aber eben auch in der unterhaltung.

was ich an penn am allermeisten mag, ist sein unbeugsamer optimismus.

Penn: For 50 million years our biggest problems were too few calories, too little information. For about 50 years our biggest problem has been too many calories, too much information. We have to adjust, and I believe we will really fast. I also believe it will be wicked ugly while we’re adjusting.

Vulture: How will that ugliness manifest itself?

Penn: Donald Trump.

ich weise da auch gerne drauf hin. die verwerfungen die wir derzeit in und um die sozialen medien erleben, sind umwäzungsprozesse an die wir uns erst gewöhnen müssen, mit denen wir erst noch lernen müssen umzugehen, persönlich, aber mehr noch: gesellschaftlich.

Ich war lange Zeit ein lausiger Schüler, weil ich die Schule nicht als einen Ort erkannte, in dem ich lernen kann, sondern als einen Ort, in dem ich lernen muss. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich bemerkte, dass das Angebot, das mir die Schule machte, Türen und Potenziale öffnet – Türen zu Erkenntnissen und Fähigkeiten, die ich für Dinge gebrauchen konnte, die mich wirklich interessieren. Der winzige Wahrnehmungsunterschied zwischen Lernen-Müssen und Lernen-Können verwandelte mich von einem miesen Schüler in einen ganz passablen: Mit konkreten Zielen vor Augen machte es mir plötzlich Spaß, zu lernen.

Kinder erkennen die Vorteile des Lernens intuitiv. Man kann ihnen nicht beibringen, zu sprechen. Sie fangen von selbst damit an – weil sie mitreden können wollen. Durch Beobachtung, Wiederholung und Übung erarbeiten sie sich wichtige Grundlagen der Grammatik und der Semantik. Sie bringen sich jahrelang alles, wirklich alles, selbst bei – einzig und allein durch Zuschauen, Zuhören und mutiges, dilettantisches Nachmachen. Alles, was sie dafür brauchen, sind Vorbilder: Personen in ihrem Umfeld, denen sie nacheifern können.

Niemand kommt auf die Idee, (gesunde) Kinder im Laufen, Reden oder Argumentieren schulen zu wollen. Auf die Idee, Menschen zu „schulen“ kommt man erst, wenn sie ungefähr sechs Jahre alt sind – und dann sollen sie lebenslang Wissen und Wissensgrundlagen vermittelt bekommen.

Vielleicht lernen Menschen in Bildungseinrichtungen nicht, weil man ihnen Lehrstoff zuführt, sondern weil diese Orte Menschen ein Umfeld bieten, in dem sie lernen können – wenn sie wollen. Wenn es gut läuft, aktivieren Bildungseinrichtungen durch Vorbilder auch einen Sog zum Lernen. Der Sohn meiner Schwägerin bewunderte seine lispelnde Lehrerin so sehr, dass er plötzlich auch anfing zu lispeln. Trotzdem gibt es einen Mangel an sichtbaren bildungsnahen Vorbildern, die zum Lernen-Wollen und Lernen-Können inspirieren. In der Unterhaltung und im Sport mangelt es kaum an solchen Vorbildern.

Wer YouTube-Stars nacheifern will, kann sich ohne große Einstiegshürde daran versuchen. Wer sich vorstellen kann, ein Spiel, eine App, eine Website oder einen Kampfroboter zu bauen, merkt schnell, dass mathematisches Grundwissen und der Umgang mit Programmiersprachen den Weg dorthin ebnen. Wer sich im Netz nicht gerne belügen, aufhetzen oder verarschen lassen will, erkennt, dass Medienkompetenz immunisieren kann. Und wer ein Ersatzteil 3D-drucken möchte, sieht, dass Geometriekenntnisse sehr hilfreich sind.

Um Ziele zu erreichen, braucht es nicht nur Motivation, sondern auch Aneignungs- und Filterkompetenzen. Lernen zu lernen ist neben der Motivation der schwierigste Schritt auf dem Weg zu Bildung und ständiger Neugier. Genau dieses Lernen-Wollen und -Können sind wichtige Voraussetzungen für Medien- und Digitalkompetenz. Bildung muss man sich – wie Freiheit – nehmen. Die gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit liegt in den Händen jedes Einzelnen. Aber die Gesellschaft muss auch Anregung, Raum und Mittel zum Lernen bereitstellen.

Wir alle müssen in uns selbst und in anderen wieder kindliche Neugier wecken. Wir müssen weg vom konsumorientierten „das will ich haben“ hin zu einem lernorientierten „das will ich auch können“. Es klingt absurd, aber wer von Qualifizierungsoffensiven oder digitaler Transformation spricht, muss in gewisser Weise auch von Infantilisierung sprechen.

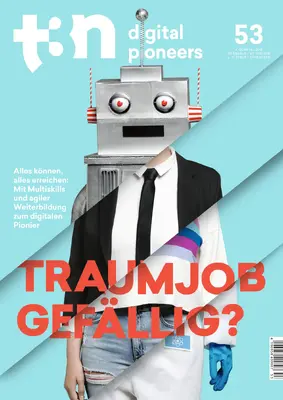

diese kolumne erschien zuerst in der t3n 53 im august 2018 und hier: mehr infantilität wagen!

der rohbau der neuen treppen- und rampenanlage am schloss steht. ich glaube diese seite vom schloss wird wirklich gut.

eins muss man der telekom lassen: man hat dort ein ausgeprägtes ästhetisches empfinden und unmengen an technischem verstand.