wolfgang joops karnevalsbilder

mehr als fremdschämen, verspüre ich mitleid mit wolfgang joop. und andre rival ist gar nicht witzig.

mehr als fremdschämen, verspüre ich mitleid mit wolfgang joop. und andre rival ist gar nicht witzig.

vor ein paar wochen, mitten im urlaub auf rügen, klingelte mein telefon. am telefon war cathrin-hegner, die verantwortliche redakteurin von screen.tv, einem von der pro7-sat1-media-dings finanziertem online-magazin. sie sagte mir, dass sie unter anderem diesen und andere flattr-artikel von mir gerne gelesen hätte und fragte mich ob ich nicht einen artikel über flattr — oder genauer — über die „chancen von paid content im internet“ für screen.tv schreiben würde. es gäbe auch ein honorar und stefan niggemeier und peer schader hätten auch schon für screen.tv geschrieben. ausserdem könne ich schreiben was ich wolle, inhaltliche vorgaben zum artikel gäbe es nicht. screen.tv verstehe sich als unabhängiger „ideengeber“ rund um das thema bewegtbild.

dass stefan niggemeier mal für screen.tv geschrieben hat, versuchte ihm später ein spiegel-redakteur um die ohren zu hauen, aber da ich bekanntermassen eh käuflich und unseriös bin, wird der spiegel sicherlich nicht versuchen mit dreck nach mir zu werfen. schade eigentlich.

zurück aus dem urlaub hab ich zugesagt.

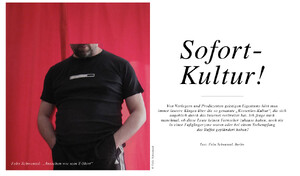

den artikel selbst habe ich mir an ein paar abenden aus der nase gezogen und als er fertig war, habe ich erschreckt festgestellt, dass er weder besonders gut, lustig, noch, wie gefordert, unter zehntausend zeichen lang war. cathrin hegner hat ihn dann ein bisschen gekürzt und irgendwie prägnanter gemacht (wie auch immer sie das geschafft hat), das büro linientreu hat ihn aufgehübscht, auf print gebürstet und ziemlich stark verschwenzelt und jetzt liegt er hier und gefällt mir sogar ein bisschen:

meine hauptthese im text ist altbekannt: ix bin der festen überzeugung, dass medienkonsumenten für ihren medienkonsum bereit sind zu zahlen und wenn es einfach und unkompliziert möglich ist auch tun. deshalb wollten wir unbedingt einen flattr button unter den text setzen (der flattr-button dort und hier ist identisch), quasi als abstimmung oder meinungsbild zum realismus meiner these.

da ich für den text bereits ein anständiges honorar kassiert habe, möchte ich den betrag der eventuell durch den flattr button zusammenkommt weitergeben. für vorschläge an wen ich den betrag spenden könnte bin ich dankbar, ansonsten denke ich derzeit an dieses projekt von christian jakubetz oder dass ich die darbende fernseh und filmindustrie unterstütze, indem ich das komplettset von the wire kaufe.

kommentare unter den artikel bei screen.tv einzubauen erschien allen beteiligten etwas kompliziert, deshalb soll hier der ort zum kommentieren des screen.tv-artikels sein. ausserdem werde ich hier links und artikel nachtragen, die mir zum thema zu passend erscheinen.

damit fange ich dann gleich mal an: viele ideen zum thema und zum artikel habe ich von marcel weiss aufgegriffen. besonders gut gefallen haben mir marcels gedanken zu clay shirkys neuem buch gefallen. nach redaktionsschluss hat marcel weiss nochmal etwas zum thema finanzierung von medienangeboten mit spenden geschrieben und andreas von gunten hat einen lesenswerten und vielfach geflatterten artikel über „das geschwätz von der gratiskultur“ geschrieben. das habe ich auch vor knapp einem jahr getan, allerdings nicht ganz so prägnant.

auch die gedanken von leander wattig zum thema freiwilliges bezahlen fand ich inspirierend. etwas unterstützen, zum beispiel durch freiwillige zahlung für etwas was man (gesellschaftlich, persönlich) sinnvoll hält, oder für etwas was einem im weitesten sinne etwas gibt und dem man etwas zurückgeben möchte, ist mit sicherheit in uns allen verankert. und ich glaube auch, dass hier nicht nur gesellschaftlicher druck etwas zu geben vorhanden ist, sondern auch eine art psychischer druck; wer mir einen gefallen oder etwas gutes tut, hat etwas bei mir gut. steckt diese haltung nicht mehr oder weniger in uns allen?

so könnte man statt zahlungsdruck (oder zahlungszwang) lieber versuchen zahlungssog aufzubauen?

dieser artikel über eine forschungsarbeit des historikers eckhard höffner über die „Geschichte und Wesen des Urheberrechts“ hat mich sehr beeindruckt, aber keinen platz im artikel gefunden. artikel zum thema gab es auch (englischsprachig) in wired und (deutsch) im spiegel-online.

tim pritlove hat vorgestern nochmal interessant über flattr philosophiert und khoi vinh weist darauf hin, dass radiohead, bzw. deren bassist über das pay-what-you-like modell der band philosophiert.

[nachtrag 18:30]

marcel weiss widerspricht ergänzt meinen text und vertritt die gar nihct mal so unwahrscheinliche ansicht, dass die einnahmen der neuen geschäftsmodelle sehr viel geringer ausfallen werden als bisher. zumindest für die alten player, bzw. die grossen player. ich kann mir zumindest vorstellen dass einzelne oder kleine wendige organisationen durchaus mehr aus dem markt herausholen können.

die von dirk von gehlen und marcel weiss (zu recht) kritisierte „merkwürdige Aufteilung auf mehrere Seiten“ meines artikels bei screen.tv (die den artkel wohl printartiger wirken lassen soll), kann man übrigens mit dem „safari reader“ automagisch abschalten.

nachdem ich den labor-dummy für hyperland kürzlich zu aufgeblasener flitzkacke erklärkt habe, erkläre ich diesmal einen weiteren dummy aus dem labor des elektrischen reporters als sehenswert. ich korrigiere: hörenswert. in glasers blauem planeten sitzt peter glaser vor der kamera und tut das was er am besten kann: er erzählt was aus den weiten der welt und den weiten des netzes. ich kann peter glaser stundenlang zuhören, wie er erst vom hölzchen, dann vom stöckchen und danach von irgendwas erzählt. glücklicherweise redet peter glaser in „Glasers Blauer Planet“ aber nur knapp zweieinhalb minuten, so dass man am ende der folge angefixt, aber nicht überzuckert ist und lust auf die nächste folge hat.

nur warum sämtliche sendungen aus der werkstatt des elektrischen reporters einen mit einem nahezu barocken überfluss an bildern, schnitten, splitscreens, transformationseffekten und allem was das schnittprogramm und das bildarchiv hergeben überschüttet werden, das erschliesst sich mir nicht. wozu diese unfassbare ornamentik? ist das das rheinland, dass man dort jeden furz, jedes wort, jede silbe ausschmücken und überbordend illustieren muss? warum ist das einzig minimalistische an den blinkenlichten produktionen die website des elektrischen reporters?

das gute an glasers blauem planeten ist aber, dass man ihn auch einfach nur hören kann, ohne was zu verpassen. radio mit geflacker.

und man kann glasers blauen planeten auch wunderbar für überleitungen nutzen:

boardwalk empire ist auch irre bildlastig und fast barock in seiner detailversessenen optik, aber im gegenteil zu den bilderfluten bei den blinkenlichten produktionen nicht beliebig. ansonsten kann ich diesmal peter praschl voll zustimmen, der meint, dass das boardwalk empire so gut sei, „dass es Schaudern macht“. praschl meint: „Scorseses neue TV-Serie könnte das Kino ruinieren.“

nur dass gerade diese serie das kino ruinieren könne, ist meiner meinung nach quatsch. wahr ist, dass es in den letzten jahren mehrere amerikanische fernsehserien gab, die ihre geschichten über 10 oder zwölf stunden erzählen, statt in andertalb und damit neue, faszinierende neue erzählformen gefunden haben. breaking bad, die sopranosm, the wire, the west wing — all diese serien sind als kinofilme unvorstellbar. mir geht es im kino mittlerweile oft so, dass ich am ende des filmes denke „oh, schon zuende?“ und frage warum die geschichte so bruchstückhaft und gehetzt erzählt wurde. kinofilme explodieren einem vor der nase, gute fernsehserien fressen sich, folge für folge in einen rein.

das heisst natürlich nicht, dass gute kinofilme nicht mehr möglich sind, im gegenteil. auch das kino erfindet ständig neue erzählformen. das kino ist noch lange nicht tot, was allerdings ein problem werden könnte ist das überleben von kinos. mit der familie einen film zu sehen, ist mittlerweile ein fast unbezahlbarer luxus geworden. für einen kinoabend zu dritt muss ich mittlerweile fast 40 euro ausgeben. da kauf ich mir doch lieber ne dvd oder leih oder kauf den film online für 20 oder 10 euro.

heute nach der arbeit hatte ich den unstillbaren drang einkaufen zu gehen. also raus aus den home-office-klamotten, rein in den anzug und die s-bahn. zuerst bei budnikowski vollkorn-gedöns für mein morgendliches müsli gekauft, old-spice-deo gekauft (was ich nicht erst seit der old-spice-youtube-kampagne kaufe, sondern seit jahren kaufe, weil mich der geruch an meine zeit als austauschstudent in den USA erinnert). danach im asia-laden am bahnhof sojasosse, chili-sosse, kokosmilch und curry-paste gekauft und dann entschieden, statt mit der bahn zu fuss zurück zu den landungsbrücken zu laufen.

am chile-haus mal am neuen rach-restaurant, dem „slowman“ vorbeigelaufen, das bei qype erstaunlicherweise schon relativ viele reviews gesammelt hat. den namen find ich ziemlich bescheuert, hört sich an wie restaurant mit lahmen kellnern.

auch der schnitt des restaurants scheint suboptimal. dort wo man auf dem foto den restaurantnamen sieht klebt ein zettel, man solle doch bitte den eingang „an der spitze des chili-hauses“ benutzen. wo auch immer die ist. die karte sah gut aus und im laden die leute rumstehen zu sehen, die man aus dem fernsehen kennt (ich guck die sendung gerne) hatte was eigentümlich paparazzi-artiges und realitäts-verschiebendes. fotos von den nasen hab ich keine gemacht, aber irgendwann werde ich da mal essen gehen.

danach bin ix vorbei an den spiegel-verlags-hochhäusern richtung speicherstadt gelaufen. meine güte. journalisten sehen nicht nur aus wie lehrer, auch ihre lebensräume gleichen denen von lehrern. man denkt ja immer, das chaos, der schmutz und die kaputtheit und abgeranztheit von schulen liege an den rücksichtslosen und zum vandalismus neigenden schülern, aber journalisten schaffen es ihre büros auch ohne schüler abzuranzen. beim vorbeilaufen an der spiegel-kantine ist mir dann auch klar geworden, warum manche spiegel-journalisten so schreiben wie auf koks. orange macht offenbar grössenwahnsinnig.

zur speicherstadt hin stolpert man über lauter baustellen. hochwasserschutz-mauern, brückensanierungen und über allem thronend die philarmonie. ich mag den entwurf ja ganz gerne, aber die verzogenen, teilweise geöffneten fenster sehen irgendwie kaputt und ausversehen angelaufen aus. zumindest nicht wie auf den entwurfszeichnungen. aber auf die rolltreppe freu ich mich trotzdem.

neben den baustellen, stolpert man zwischen dem spiegel-verlag und den landungsbrücken ständig über skater. als ich früher ein skateboard benutzt habe, habe ich es als transportmittel benutzt, quasi für den kombiverkehr: bus und bahn, fuss und roll. die jungen menschen heute benutzen skateboards als mittel sich elegant auf die fresse zu legen, zu springen und stadtmöbel zu zerkratzen.

und: eher als das vorankommen, scheint bei den modernen benutzern von skateboards das festhalten im vordergrund zu stehen.

um die landungsbrücken herum gibt es einige eigentümliche kirchen. eine finnische, eien schwedische, eine dänische seemannskirche, aber auch eine flussschifferkirche. die hat in den letzten monaten offenbar kräftig expandiert. habe ich hier früher nur ein kirchenschiff gesehen (doppeldeutigkeit galore!), haben die jetzt auch noch einen verwaltungstrakt und innenhof ins wasser gesetzt. am geld scheints nicht zu mangeln.

danach vorbei am gruner und jahr gebäude, dass um 17:30 wirkte als sei dort gerade eine lehrerkonferenz zu ende gegangen (den witz hab ich soeben zum letzten mal gemacht, versprochen). an der rückseite vom G&J-gebäude stieg rauch auf, aber auch bratenduft und altweibersommer-stimmung.

kurz bevor ich wieder zuhause war, bemerkte ich dann, dass ich die ganze tour mit offener hose rumgelaufen war. nächstes mal fahr ich wieder bahn.

mein name ist felix schwenzel.

mario sixtus blinkenlichten produktionen hat einen ersten dummy für ein wöchentliches internet-dings im 2DF produziert, hyperland.

wo der ich-lese-vom-promter-ab-und-mir-ist-egal-ob-man-das-hört-tonfall von mario sixtus noch charmant war und ein bisschen an peter von zahn erinnerte, ist der ich-lese-ab-weil-ich-offenbar-nicht-anders-kann-tonfall von nadia zaboura leider etwas schmerzhaft. diese schauspielschulen-tonfall, mit dem nadia zaboura versucht auch die letzte unhörbare silbe auszubetonen erscheint mir total verkrampft und unauthentisch. und am anfang den eigenen namen zu flöten ist auch total RTLII.

aporopos RTLII. die kulisse wirkt wie gut gemeint, also nicht gut. die bemühte und überflüssige mimik und gestik wie die von christian rach. bertram gugel wirkt wie ottmar zittlau, gespielt von bastian pastewka. die soundeffekte wirken wie aus ner ollen schublade von kobalt. erinnert mich an ehrensenf in version 0.1 auf viagra. wenn man 80 prozent weglassen würde (kulisse, einleitung, vorstellung mit namen, unnötige animationen, das vorlesen vom promter, die gestik, die überflüssigen adjektive, die abmoderation) könnte das was werden mit diesem „hyperland“.

merkt man, dass mir der dummy nicht gefallen hat?

robin hood ist ein ganz guter film. schmutzig, matschig, nicht allzu romantisch und kitschig (nur ein bisschen, zum ende hin), ziemlich grandios besetzt und total ridly scottisch und prequelig. ich hab mir den film in der DVDthek für 2 euro geliehen, was vermutlich legal ist, aber das weiss bei der heutigen lizenz und nutzungsrechte-, urheberrechts- und leistungsschutzrechtlage ja niemand mehr. zumindest hat mir ein kleiner mann gedankt:

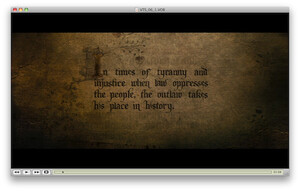

ganz wunderbar fand ich auch den anfang des films. dort konnte man beinahe sowas wie implizite selbstkritik der filmindustrie, die sich eben noch bei mir bedankt hat, sehen:

analogie galore! eine industrie, die mir vorschreiben will, auf welchem endgerät ich einen film sehen darf, die mir verbieten will, filme die ich in den USA gekauft habe, in deutschland zu sehen, die mir verbieten will screenshots oder sicherheitskopien von filmen zu machen und gegen angebliche raubkopierer mit fragwürdigen juristischen mitteln vorgeht, glorifiziert „outlaws“? leute die sich gegen blödsinnige, ungerechte und aus geldgier geborene gesetze auflehnen und machen was sie für richtig halten?

ob man das gutfinden mag oder nicht, aber in zeiten in denen DRM und unverständliche urheberrechts- und lizensierungsregelungen leute nerven und den genuss von bezahlten waren nachhaltig stören, ändern hacker und raubkopierer den lauf der geschäftsmodelle.

irgendwie muss man die filmindustrie auch wieder lieben, mit all ihrer widersprüchlichkeit und absurdität.

sascha lobo rezensiert rezensionen seines buches:

Natürlich gab es auch negative Kritiken, ich weiss gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendetwas gemacht habe, was alle gut fanden. Mit drei in die Hose vielleicht.

sehr amüsant, ich glaub ich muss bald mal nach nem rezensionsexemplar fragen und mir einen nachmittag frei nehmen, um das buch zu lesen.

[eigentlich wollt ich ja „arschlochcrescendo“ als überschrift nehmen, ein typischer, grandioser lobo-neologismus, aber der platte witz mit dem stroh musste dann doch sein.]

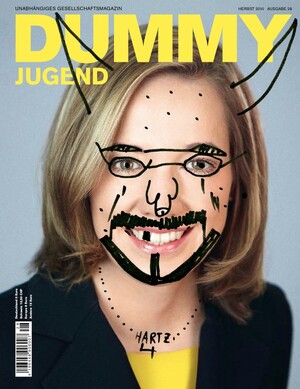

die neue ausgabe des dummy-magazins ist da und zeigt auf dem titel kristina schröder mit penis-nase und zahnlücke.

die penis-nase hat aber nicht etwa oliver gehrs oder ein grafiker gemalt, sondern „Ahmed und seine Kumpels aus Kreuzberg“. fabian dietrich merkt im dummy-blog an: „Überrascht hat uns dann aber, dass vor allem die Mädchen die fiesesten Penisnasen und Ferkeleien produzierten.“

witziger als die penisnasen-schröder find ich aber die emo-schröder.

der freischreiber-kongress begann gestern mit einer mittelschweren recherche-aufgabe: finde den eingang. ich habe nicht wenige orientierungslose freischreiber in bahrenfeld herumirren gesehen. die ausschilderung des gewerbegebiets in dem sich die macromedia hochschule in haus 6 befinden soll ist nicht sonderlich hilfreich. ebensowenig die informationen auf der freischreiber-seite. um den schwierigkeitsgrad zu erhöhen, wurde der eingang sowohl von macromedia, als auch den freischreibern äusserst minimalistisch gekennzeichnet.

in der ersten etage herrscht in der „hochschule“ erstklassige graue kunstoff-kanten-schul-möbel-atmosphäre mit einer priese gummibaum-büro-atmosphäre, die mich an eine meiner vielen post-pubertären phobien erinnerte. damals hatte ich wirklich panische angst einmal als kaufmännischer-angestellter zu enden. obwohl ich die phobie längst überwunden habe, fühlte ich mich gestern in der macromedia hochschule wie ein kaufmännischer angestellter in der berufsschule.

sehr praktisch hingegen die eingebauten cupholder in den tischen.

der erste workshop den ich mir um 10 uhr ansah war „Ich will doch nur schreiben – aber wer macht den Rest?“ betitelt. auf dem podium sassen die grossartige kathrin passig, einer der wenigen menschen, bei denen ich mich nie schäme sie hemungslos anzuschleimen, unter anderem, weil ich sie und ihre texte seit ihren ersten taz-kolumnen hemmungslos bewundere, susanne frömel, die man allein wegen dieses textes bewundern könnte, meine sympathie aber mit ihrer offenen, unprätentiösen art gewann — und weil sie das wort „fatzke“ benutzte um eine bestimmte art journalisten zu beschreiben, die mir auch wohlbekannt sind, markus albers, der mir zuerst ein bisschen wie ein fatzke vorkam, das wort „portfolio diversifikation“ beinahe ironiefrei benutzte, aber dann doch meinen ersten eindruck wegwischen konnte, als er sich ein bisschen warm geredet hatte und sebastian esser, dem das nicht gelang.

susanne frömmel traf dann auch einen vorformulierten nagel in meinem kopf, als sie einleitend sagte: „ich dachte ihr wärt jünger.“ sie meinte das natürlich in dem sinne, dass sie im vorfeld dachte, „vielleicht den jungen Dingern“ helfen zu können, aber offensichtlich vor lauter alten hasen stand, denen sie jetzt gar nicht so viel neues erzählen könnte, wenn sie aus ihrem erfahrungsschatz plauderte. mir fiel dabei auf, dass ich diesen gedanken vorher auch hatte, ihn aber im geiste anders formuliert hatte: ich kam mir vor, als ich da in diesem seminarraum sass, wie bei einer lehrer-fortbildung. mit lehrern bin ich aufgewachsen, sowohl in der schule, als auch zuhause und bei den freunden meiner eltern. wenn meine eltern gäste hatten oder wir bei freunden zu besuch weilten, waren mein vater und ich nicht selten die einzigen, die keine lehrer waren. und: lehrer kamen mir immer alt vor, selbst die paar jungen die ich in meiner schullaufbahn kennenlernte.

im weiteren verlauf wurde dann vor allem übers geld geredet — erstaunlich offen, aber auch erstaunlich frustriert. so sagte susanne frömel, dass sie mittlerweile nicht mehr für die zeit schreiben würde, weil die „unwahrscheinlich wenig“ zahlen würde. für tageszeitungen zu schreiben, das schien zumindest der konsens aller auf dem kongress anwesenden zu sein, lohne sich überhaupt nicht mehr. kathrin passig meinte zwar, dass sie sich schon immer freue, wenn es mal für einen text mehr als bei der taz gäbe, und dass sie eine ganze weile brauchte, um herauszufinden, dass manche zeitungen mehr als zwanzigmal so viel wie die taz zahlen. als markus albers sagte, dass ihm, wenn er im monat zwei grössere und ein paar kleinere geschichten schröbe, die zweieinhalb tausend euro die er bis dahin verdient hätte, nicht ausreichten, merkte eine journalistin im publikum erstaunt an, dass sie mit den 1400 euro netto die sie im monat bei der taz als festangestellte verdient hätte, eigentlich ganz zufrieden gewesen sei.

geld, skepsis, angst und frust wären statt des offiziellen mottos „mach’s dir selbst“ auch ein gutes leitthema für den freischreiber-kongress gewesen. die grossen themen wurden zwar alle angeschnitten, aber alle, wie christoph kappes richtig anmerkte, fast ausschliesslich aus der einzelautoren-perspektive. das schien teilweise sehr wehleidig.

der zweite workshop, der übrigens mit zweieinhalb stunden, ebenso wie der erste, viel zu lang angesetzt war, schloss beinahe übergangslos an den ersten an: „Spaß kann man nicht essen: Geld und Geschäftsmodelle“. eingeladen waren drei journalisten die im internet viel spass haben und wenig geld verdienen und peter kabel, der irgendwann mal im internet viel geld verdient hat und mit journalismus nicht viel am hut hat.

auf dem podium sassen neben peter kabel, den eigentümlicherweise fast alle anwesenden duzten, der enorm eloquente matthias spielkamp (zwei t, ein h), der mit einem kurzen einleitenden vortrag vergeblich versuchte das thema zu erden, philip banse (ein l), dessen diskussions- und kleidungsstil mich an kommissar columbo erinnerte und der nimmermüde jens weinreich, dessen seltene mischung aus realismus, abgeklärtheit und experimentierfreude ich sehr schätze. peter kabel war auch ein bisschen abgeklärt und sogar ein bisschen selbstkritisch, als er seine insolvenz 2001, nach einem etwas überhastetem und zu schnellem wachstum wie folgt beschrieb: „als das wetter umschlug, standen wir plötzlich im regen und wurden nass.“ dass er persönlich recht trocken, wenn auch mit einem haufen journalisten an den fersen, aus dem wetterumschwung hervorging, vergass er zu erwähnen.

dafür haute er gleich zur eröffnung kräftig auf die kacke. nicht den journalismus, sondern gleich das ganze mediengeschäft, erklärte er für erledigt. genauso würde es, genau betrachtet, keine werbung mehr geben, da die firmen nicht mehr werben wollten, sondern nur noch verkaufen. er betonte zwar, dass er das auch bedauere, das aber nunmal die „realität“ sei. seine argumentationslinie lag nah an der von marcel weiss, der ebenfalls behauptet, dass „viele Produkte oder handelbare Güter […] in ihrer Verfügbarkeit von Knappheit zu Überfluss“ übergehen. kabel meinte, dass dem journalismus, bzw. der ganzen medienbranche dieser überfluss von nahezu kostenlos zu distributierenden und verfügbaren gütern, den boden unter den füssen wegziehen werde — so wie das mit der musikbranche bereits der fall sei: „von journalismus leben, halte ich nicht für machbar.“

einerseits würde ich kabel zustimmen. dass die alten geschäftsmodelle wegbrechen hat ja bereits die verlagsbranche selbst gemerkt, das problem ist, dass die neuen geschäftsmodelle noch nicht ausgereift, bzw. entwickelt worden sind. teilweise ist die musikbranche da schon weiter, künstler scheinen im fileshring-zeitalter mehr als je zuvor zu verdienen. wer leidet und die stärksten finanziellen einbussen vermeldet, sind die plattenlabel. insofern hinkte peter kabels vergleich ein wenig.

den anwesenden journalisten gefielen die worte von peter kabel nicht so doll, was aber auch an der teilweise recht aggressiven form des vortrags gelegen haben könnte. denn dass dem journalismus, oder wie kabel sagt, den medien die geschäftsmodelle wegbrechen, stritt niemand ab. dabei lässt sich der konflikt, der mit relativ viel geschrei ausgetragen wurde, auf einen satz reduzieren: die journalisten finden es scheisse, dass die althergebrachten geschäftsmodelle wegbrechen, kabel beschränkte sich darauf es festzustellen und mit etwas zu wurstigen vergleichen zu belegen.

jens weinreich meinte in den worten kabels nichts substanziell neues erkennen zu können, schliesslich habe er seine festanstellung genau aus dem grund gekündigt: er sah keine zukunft mehr in seinem job, bzw. ahnte, dass der verlag ihn ohnehin in ein paar jahren vor die tür setzen würde (setzen würde müsse). also warum nicht freiwillig abspringen und die eigenen fähigkeiten schulen, sich einen namen machen und einfach machen. daniel fiene fasste die workshop-zusammenfassung von tom schimmeck von jens weinreichs worten treffend zusammen: Jens Weinreich: ich mache meinen Job und gucke - das ist der einzige weg.

was mir in den diskussionen ein bisschen fehlte war das ausloten der chancen. die feststellung und das gemeinsame begrübeln und beklagen einer krise, hat meiner meinung auf einem zukunftskongress nicht viel zu suchen. auch peter kabels begeisterung über algorithmische oder soziale aggregatoren oder flipboard, bzw. sein appell an die anwesenden nicht zu klagen, sondern etwas zu unternehmen, trat meiner meinung nach zu kurz.

wo war die analyse von erfolgsstorys wie der brandeins, die meiner meinung nach, ähnlich wie die taz, eine art frühzeitiges spendenmodell über abos etabliert hat, was ganz ähnlich wie flattr funktioniert. wie schaffe ich es entweder meine fans oder treuen leser, die mein produkt schätzen oder gar lieben zu mobilisieren, damit sie mich dauerhaft unterstützen — oder wie schaffe ich es, die hürden für solcherlei unterstützung künftig zu senken? aus persönlicher erfahrung weiss ich, dass mein budget für den medienkosum konstant, bzw. leicht steigend ist. ich gehe zwar weniger ins kino, kaufe aber mehr DVDs. ich kaufe vielleicht nicht mehr so viele tageszeitungen wie bisher, verflattere dafür aber 20-40 euro im monat. ich nutze kostenlose angebote im netz, stecke aber auch hunderte von euros und dollars in bezahlangebote. und es gibt durchaus studien die zeigen, dass es die angebliche kostenlos-kultur in dieser form gar nicht gibt. was wir beobachten, sind ständige umschichtungen. und um diese umschichtungsprozesse zu verstehen oder zu beinflussen, müssten wir mehr analysieren, experiemtieren und machen.

oder wie es der steuerberater meiner eltern mal gesagt hat: „das geld liegt auf der strasse. man muss es nur aufheben.“ das problem dabei: man muss auf die strasse und die strasse ganz genau beobachten.

und sonst?

[nachtrag 19.09.2010]

matthias spielkamp fasst auch nochmal nach und erwähnt noch ein paar aspekte, die ich ausgelassen habe.

[nachtrag 20.09.2010]

michael brake fasste den freischreiber-kongress für die taz zusammen. wahrscheinlich hat er gar nicht mal so viel geld dafür bekommen. (via)

als ich ein kind war, wunderte ich mich immer, warum die comics die ich so gerne las, so perfekt aussahen. ganz offensichtlich waren die comics nicht gemalt, denn alles gemalte, das wusste ich aus eigner erfahrung, sah ganz anders aus, viel rauer, fleckiger, stumpfer, zittriger. also fragte ich meine mutter, wie diese comics hergestellt würden und sie antwortete, dass sie gedruckt würden. aha. „gedruckt“, auf grossen druckmaschinen. das war also der trick!

natürlich war die antwort, wie ich heute weiss, gar keine antwort, sondern einfach eine verschiebung der antwort auf ein anderes, mir nicht einsichtiges oder verständliches niveau. nachzufragen wie dieses „drucken“ funktioniert, fand ich damals genauso unnötig, wie nachzufragen warum autos fahren oder flugzeuge fliegen. grosse, komplizierte maschinen können eben grosse, fantastische dinge die menschen nicht können — genau dafür sind maschinen ja auch da.

ich bin übrigens ziemlich froh, dass mir meine mutter damals nicht gesagt hat (oder ich es nicht verstanden habe oder es nicht hören wollte), dass comics von menschen gezeichnet und coloriert werden und den druckmaschinen lediglich als vorlage dienen. ich wäre am boden zerstört gewesen, wenn ich erfahren hätte, dass menschen in solcher perfektion malen (so nannte ich als kind das zeichnen) könnten.

ich könnte jetzt den jungen felix auslachen, dass er so naiv war oder damals nicht verstand die richtigen fragen zu stellen, aber heute fiel mir auf, dass dieser mechanismus, antworten auf fragen einfach auf ein anderes niveau zu verschieben oder mit einer anderen, als antwort verkleideten frage zu beantworten, auch bei erwachsenen sehr weit verbreitet ist.

spontan fällt mir dazu die eine oder andere wilde theorie zum ursprung des lebens ein. die antwort, dass das leben aus dem weltraum, oder noch wilder, von ausserirdischen auf die erde gebracht wurde, scheint vielen dänen däniken menschen als antwort zu genügen, obwohl sie ja eigentlich eine weitere frage ist.

auf die frage, wie man komplexe projekte weit in der zukunft so planen kann, dass sie am ende funktionieren und ihr ziel erreichen, ohne durch irgendwelche bösen überraschungen oder dummheiten oder inkompetenzen zu scheitern, können verschwörungstheoretiker ganz einfach beantworten: indem die US-regierung sie plant. oder der KGB. auch hier die gleiche strategie wie damals in meinem kinderzimmer: komplizierte dinge erklären, indem man sie auf ein anderes niveau hebt oder der erklärung einfach einen faszinierenden namen gibt.

peter hahne, der fromme grinse-kater vom 2DF und der „bild“-zeitung, meint auch, dass das konzept „gott“ eine befriedigendere antwort auf die frage nach dem ursprung des universums sei, als beispielsweise „schwerkraft“. (sehr lesenswerter brief von „verquer“ an peter hahne zum thema.) dass weder hawking noch hahne erkennen, dass ihrer beiden antworten exakt die gleiche qualität wie douglas adams antwort „42“ haben, ist dann doch wieder lustig. denn genauso wie bei hawkings theorie oder bei hahnes gott, versteht auch kein mensch was die antwort 42 bedeutet oder wie das funktionieren soll oder welchen sinn das alles haben könnte.

als welt-ursprungs-erklärer stelle ich mich übrigens gerne in die von mir spontan aufgestellte reihe von adams, hahne oder hawking — hier ist meine welterklärung: das universum wurde gedruckt.

kein wunder, dass die filmindustrie über umsatzrückgänge klagt. in der DVDthek bietet sich gerade ein wahres filmtitel-elend. ein einzelner mann, ein ernster mann und ein gefährlicher mann buhlen derzeit um meine aufmerksamkeit. der ernste mann konnte mich nur deshalb reizen, weil mich jemand darauf hinwies, dass ihn die cohen-brüder gedreht haben. beim angucken half das nicht, der film war so langweilig, dass ich nach 20 minuten abschaltete.

gibts einen grund die anderen beiden anzusehen?

[siehe auch diese fotostrecke im tagesspiegel.]

am samstag werde ich mir ansehen, wie erwachsene menschen darüber reden „es“ sich selbst zu machen. „es“ ist natürlich nicht das woran man zuerst denkt, sondern das, an das man als zweites denkt. geld. selber machen.

am samstag findet in hamburg der falschgeld zukunftskongress „Freischreiber-Zukunftskongress“ statt, bei dem es darum geht, „wie freie Journalisten in Zukunft arbeiten und Geld verdienen werden“.

um zu erfahren, was die anwesenden darüber denken wie man als journalist „in Zukunft“ geld verdienen kann, muss man erstmal 90 euro (oder 40 als freischreiber-mitglied) bezahlen. ich geh auch hin, zahle aber keinen eintritt, weil ich eingeladen wurde. dafür werde ich aber drüber berichten.

→ weiterlesenaus der 3sat-dokumentation „Die Akte CCC“, hier als .mp4-datei, via netzpolitik.

[nachtrag]

jetzt auch auf vimeo.

kürzlich lag im treppenhaus meines arbeitsplatzes mehrere grobe bau-sperrholzplatten rum. das ganze treppenhaus war dadurch mit dem geruch von frisch geschnittenem holz erfüllt. der geruch erinnerte mich an meine zeit als schreiner und vor allem daran, wie sehr ich den geruch von frisch verarbeitetem holz liebe.

je mehr ich über den geruch von holz nachdenke, desto mehr gerüche aus meiner zeit als schreiner (und davor als zivi in der holzwerkstatt in sassen) fallen mir wieder ein. eigentlich riecht in einer schreinerei fast alles gut, das fällt einem besonders dann auf, wenn man mal in einer metallwerkstatt oder autowerkstatt war.

zum beispiel die gerüche der verschiedenen holzsorten, wenn man sie schleift oder sägt. kiefer, lärche oder eiche haben alle sehr eigene gerüche. der geruch einer (heissen) furnierpresse nach leim, spanplatte und eben dem furnier hat etwas ganz spezielles. selbst die chemischen hilfsmittel, die harzlösenden holzgleitmittel oder nitro lacke zum lackieren roch ich immer gerne. lacke auf acrylbasis konnte ich nie leiden, aber die wurden in der werkstatt in der ich meine ausbildung absolvierte auch nur einmal verwendet, als ein lehrling damit autoteile lackierte.

übrigens konnte man den schleifstaub der sich im laufe eines arbeitstages in der nase sammelte, hervorragenden holzkitt herstellen.

ganz meiner meinung was leander wattig da sagt:

So könnte man auch fragen, wie viel Geld Unternehmen durch Werbeverbots-Briefkastenaufkleber verlieren? Oder wie viel Geld Unternehmen durch E-Mail-Spam-Filter verlieren? Oder wie viel Geld Unternehmen dadurch verlieren, dass die Leute sich auf der Straße unterhalten und nicht auf die Werbeplakate schauen?

[…]

Entsprechend ließe sich weiter fragen: Verlieren Medienunternehmen wirklich Geld durch Piraterie oder nicht eher durch anachronistische Geschäftsmodelle?

ich hätte auch noch eine frage: wie hoch sind die verluste die vegetarier der fleischverarbeitenden industrie verursachen?

der vergleich hinkt? natürlich hinkt der, aber die journalisten oder verleger die sich auf ein einziges geschäftsmodell konzentrieren und behaupten werbeblocker zerstören ihre geschäftsgrundlage hinken auch und erinnern mich an ertrinkende die sich weigern zu schwimmen, weil sie es auch früher nicht getan haben. oder anders ausgedrückt: würde der (qualitäts-) journalismus wirklich ertrinken, würde ich erwarten ihn mehr strampeln zu sehen.

und was genau spricht nochmal gegen experimente mit freiwilligen online-kleinstbetrags-bezahlmodellen wie flattr? warum bietet kein mir bekanntes online-angebot einen eigenen, kostenpflichtigen werbeblocker an, für beispielsweise zehn oder zwanzig cent pro woche? (nach meiner rechnung ist die ansicht eines banners durch mich auf spiegel online zwischen einem halben und zwei cent wert.)

wir sind übrigens dazu übergegangen das kind, wenn es faul auf der haut liegt und nichts gebacken kriegt, als „verleger“ zu beschimpfen. das stimmt auch insofern, als dass es bei sich im zimmer nie was findet und mittlerweile von mir erwartet, dass ich ihm morgens frische socken reiche.

ich verstehe dieses bahn-magazin was in den zügen ausliegt nicht. heute lag eine ausgabe mit helmut schmidt auf dem cover im zug, auf der (gar nicht mal so leicht zu findenden) website ist aber noch die einen monat alte august-ausgabe aktuell. das heft ist also offenbar schneller zu drucken und in deutschen zügen zu verteilen, als es auf die website zu packen.

helmut schmidt ist auf dem cover, weil bahnchef rüdiger grube (oder wie die angeheuerte redaktion von gruner und jahr es devot ausdrückt: „Dr. Rüdiger Grube“) für das heft mit helmut schmidt geplaudert hat. das vermeldet gruner und jahr auch stolz per pressemitteilung, nicht jedoch die bahn, die findet das auf ihrer seite keiner erwähnung wert. grubes gespräch mit schmidt ist gar nicht mal schlecht, auch wenn ich mich immer ein bisschen fremdschäme, wenn erwachsene menschen mit respektablen positionen darauf bestehen bei namensnennung im editorial, impressum oder am anfang des interviews mit ihrem akademischen titel genannt zu werden. helmut schmidt mit seinen ungefähr dreissig ehrendoktorwürden hat sich die nennung offenbar verbeten (mit „herr bundeskanzler“ möchte er auch nicht angesprochen werden), dr. rüdiger grube, „der vorstandsvorsitzende der deutschen bahn ag“ und dr. antje lüssenhop, „Leiterin PR und interne Kommunikation der DB“ bestanden anscheinend auf nennung ihrer akademischen würde.

lüssenhop hatte bei dem gespräch anscheinend keine andere aufgabe als die fotos etwas aufzublonden, „mitzuarbeiten“ und eine kleine breitseite von schmidt gegen PR-arbeit einzustecken, als der sagte:

Vertrauen kann man nur herstellen, indem man sich selber anständig, durchsichtig und ehrlich benimmt. Vertrauen gewinnt man nicht durch Public Relations und auch nicht durch Schaffung einer Marke. Es geht um das Vertrauen von Menschen. Und dafür gibt's seit Jahrtausenden dieselben Rezepte, nämlich: Sei Beispiel und Vorbild!“

sekundärtugenden sind überhaupt, neben politik, das hauptthema des gesprächs. grube meint durch seinen lebensweg werte wie „Glaubwürdigkeit, Respekt, Loyalität, Fleiß und Begeisterungsfähigkeit“ verinnerlicht zu haben und meint, dass „die schule“ diese werte heute nur noch begrenzt vermitteln könne. schmidt ergänzt, dass man diese werte auf der harvard business school in st. gallen und in oestrich-winkel auch nicht mehr lerne.

später macht grube neben der schule und den schlechten zeiten auch noch die „neuen Medien“ verantwortlich für die verkümmerung der werte die er einst verinnerlicht hat:

Ich befürchte, die Nutzung der neuen Medien könnte dazu führen, dass Kommunikation oberflächlicher wird. Mehr noch, dass Werte wie Respekt und kooperatives Handeln verkümmern, was eine Verrohung des Umgangs unterstützt.

dankenswerterweise springt schmidt nicht auf diese saublöde früher-war-alles-besser-nummer an, obwohl er ja auch bekanntermassen kein freund „neuer“ medien wie fernsehen und internet ist:

Die Gefahr ist real. Ob der Medienkonsum aber auch notwendigerweise einen Verlust an Moralität unterstützen muss, da würde ich zögern mit der Antwort. Denn es hat ja auch im alten Griechenland, im alten Rom, in Mittelitalien, in Venedig, in Gent, in Sienna nicht immer nur den ehrbaren Kaufmann gegeben, sondern auch ganz üble Geschäftemacher.

in der pressemitteilung von gruner und jahr heisst es, dass grube im übernächsten monat den anderen schmidt zum thema sekundärtugenden interviewen wird. bin mal gespannt, was der zum thema pünktlichkeit zu sagen hat.

→ weiterlesenseit einiger zeit wollte ich auf den übersichtsseiten (also zum beispiel der startseite) von wirres.net eine anzeige der flatters die jeder artikel bekommen hat sehen, so wie die anzahl der reaktionen, also kommentare, trackbacks oder tweets angezeigt wird. das geht zwar, indem man unter jeden artikel einen button pappt, aber das fand ich visuell wenig verlockend. spreeblick macht das und ein paar andere seiten auch.

leider ist das REST-API von flattr noch nicht fertig und flattr kann nur mit javascript in button-form eingebunden werden.

vor ein paar tagen habe ich dann diese seite gefunden, auf der ben collins beschreibt, wie er die anzahl der flatters in feedflare eingebunden hat (also so, dass seine feedburner-feed-artikel unten die zahl der flatters anzeigt). im prinzip hat er ein php-script geschrieben, dass den flattr button für einen artikel aufruft und daraus den „flattr-count“ extrahiert. ich habe das script ein bisschen angepasst und wenn man ihm eine wirres-url als argument gibt, zeigt es den flattr-count an:

die konstruktion, wie ich es auf wirres.net eingebunden habe ist völlig hirnrissig, funktioniert aber. jeder programmierer würde die hände über dem kopf zusammenschlagen und wenn ende des jahres endlich kathrin passigs buch „weniger schlecht programmieren“ herauskommt und ich es gelesen habe und weniger schlecht programmieren gelernt habe, werde ich wahrscheinlich auch die hände über dem kopf zusammenschlagen.

eigentlich schlage ich bereits jetzt die hände über dem kopf zusammen. [hier bitte aufhören zu lesen, jetzt wirds langweilig.] ich habe nämlich folgende, ziemlich unelegante umwege gehen müssen:

in den code meines CMS konnte ich das script zur abfrage nicht einbauen, da es nur unter php5 läuft und cms nur unter php4. dazu kommt, dass mein hoster das abfragen von fremden webseiten per php unterbindet, das script also gar nicht auf wirres.net funktioniert. also habe ich es auf schwenzel.de zum laufen gebracht. die abfrage des scripts und das einsetzen des flattr counts erledigt jquery, dass das im hintergrund per ajax erledigt. allerdings wäre so eine abfrage von wirres.net auf schwenzel.de ein cross-site-scripting-dings, und die abfrage einer anderen domain als der auf der das script läuft, erlaubt jacascript aus sicherheitsgründen nicht. also fragt jquery das script auf schwenzel.de über ein kleines proxy-script ab.

die eigentliche (und hanebüchend unelegant programmierte) jquery-abfrage kann man im quellcode der übersichtsseiten lesen. oder es auch lassen.

ich weiss nicht warum, aber das wollte ich mal los werden.

ich erinnerte mich kürzlich als ich auf dem klo sass, dass jeff jarvis kürzlich ein „deutsches privatshären paradoxon“ postulierte. unter anderem wunderte er sich darüber, dass deutsche problemlos nackt in gemischten saunen rumhängen, sich aber darüber beklagen, dass man von ihnen in der öffentlichkeit fotos macht und sich kollektiv über facebook, google analytics, nacktscanner oder (ganz aktuell) über fotografien ihrer hausfassaden aufregen.

ich persönlich gehe weder in eine gemischte noch eine nach geschlechtern getrennte sauna, weil ich auch ohne sauna wie eine sau schwitze. trotzdem hat jarvis natürlich recht, wenn er sich über so eine vermeintliche paradoxie wundert, übersieht aber vielleicht den aspekt, dass es deutschen durchaus unangenehm ist, wenn sie in der sauna oder am FKK-strand fotografiert werden, bzw. das gefühl haben, ihre privatshäre nicht autonom kontrollieren zu können.

ctrl-verlust hin und her, kontrollverlust ist nunmal unangenehm.

als ich da auf dem klo sass, fiel mir ein amerikanisches paradox auf: amerikaner gelten ja allgemein als recht prüde. weibliche brüste auf tageszeitungstitelseiten oder im fernsehen sind verpönt, selbst stillende mütter gelten mitunter als obzön. gemischte saunen, öffentlich zugängliche FKK-strände, öffentliche werbetafeln mit nackten, all das lässt die amerikaner genauso staunen, wie das fehlende tempolimit auf deutschen autobahnen.

die amerikanische prüderie endet aber auf öffentlichen toiletten. wer in in amerika in ruhe auf einer restaurant- oder büro-toilette kacken will ist aufgeschmissen. erstens sind die kabinen in amerika fast nie geschlossen sondern unten und oben offen (das kennt man aus amerikanischen krimis, man kann immer bequem unter den türen durchgucken oder, wenn man aufs klo steigt, mit dem nebenmann von angesicht zu angesicht plaudern. symbolbild 1, symbolbild 2) und zweitens haben die türen spaltmasse, die meistens mehrere finger dick sind.

so kann man beim kacken zwar gut beobachten was vor der eigenen kabine los ist, fühlt sich als deutscher, der geschlossene und einfach abschliessbare kabinen gewohnt ist, aber auch unangenehm beobachtet oder zumindest beobachtbar.

als ich mal für ein paar wochen in new york war, bin ich zum kacken immer ins four-seasons-hotel gegangen. dort befinden sich meines wissens die einzigen blick- und ich glaube auch luftdichten öffentlichen toiletten-kabinen der USA.

wie verträgt sich einerseits die prüderie der amerikaner und diese wer nichts zu verbergen hat, kann auch hinter einer kleinen sichtblende kacken-haltung?