pando.com: Internet Explorer’s parting gift: A slightly safer browsing experience #

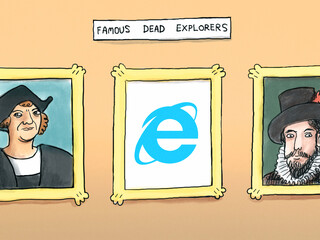

schöne illustration von brad jonas (@bradtjonas). (der artikel ist eher uninteressant.)

pando.com: Internet Explorer’s parting gift: A slightly safer browsing experience #

schöne illustration von brad jonas (@bradtjonas). (der artikel ist eher uninteressant.)

spiegel.de: Lauer kritisiert Verlagskooperation mit Google #

Wenn [Google] den Verlagen helfen wolle, dann „könnte Google doch einfach das Leistungsschutzrecht akzeptieren.

Mit dem Geld könnten die Verlage dann auch in digitale Innovationen investieren“. Google hatte vergangene Woche angekündigt, mit einer 150 Millionen Euro schweren „Digital News Initiative“ Innovationen im digitalen Journalismus fördern zu wollen. An der Kooperation, die mit acht Gründungsverlagen gestartet ist, sind inzwischen diverse Medienhäuser in Europa beteiligt, unter anderem DER SPIEGEL.

als die verlage in geld schwammen, weil sie dienstleistungen und werbeflächen nahezu konkurrenzlos anbieten konnten, hatten verlage kaum interesse an innovation oder veränderung des anzeigenmarktes. dass axel springer seinen konzern jetzt angesichts der krise und absehbar einbrechender auflagen und erlöse im klassischen geschäft auf digital und innovativ trimmt, hat also weniger mit geld zu tun, als mit konkurenz. mein eindruck ist ja, dass man mit dem leistungsschutzrecht die hoffnung verknüpft, diese konkurenz wieder auszuschalten um endlich mit diesem anstrengenden wandel schluss zu machen. ausser natürlich, man definiert bei springer innovation als die schaffung von rechtsunsicherheit, bürokratie, zwangsabgaben und verwertungsgesellschaften.

immerhin ist christopher lauer offenbar das geld wert, dass man ihm bei axel springer zahlt; die realitätsverzerrung fürs leistungsschutzrecht bekommt er schon ganz gut hin, auch wenn sich das bis jetzt noch ein bisschen papageienhaft anhört.

(björn czieslik hat die ganzen spiegel-meldung gelesen)

[nachtrag]

markus beckedahl erinnert an das jahr 2012:

nautil.us: The Man Who Beat HIV at Its Own Game for 30 Years

langer, nicht ganz unkomplizierter text über das evolutionäre wettrüsten zwischen krankheitserregern und dem imunsystem und die hoffnungem, rückschläge und dilemmata, die durch behandlung und forschung dieser erreger (hier das HIV-virus) entstehen.

über 15tausend zeichen, aber ich fand den text von daniel a. gross (@readwriteradio) lesenswert, weil er nicht nur den stand der forschung gut wiedergibt, sondern auch die geschichten und die menschen hinter der forschung sichtbar macht. ohne pathos und ohne überflüssige schicksalssosse.

den link oben habe ich, wie immer, ganz regulär als link gesetzt:

hinter dem link steckt ein kurzer javascript-befehl, der javascriptcode von embedly.com nachlädt. embedly macht dann aus dem einfachen link eine illustrierte, bunte einbettung. das sieht man allerdings nur bei aktiviertem javascript (also zum beispiel nicht in RSS-readern) und das sähe dann so aus:

wunderbar, bis auf die tatsache, dass dieses embed, wie übrigens fast alle einbettungsmechanismen, tonnenweise (javascript) code von dritten laden. damit werden dann bilder, weitere scripte, tracker, zählcodes, cookies nachgeladen, also all das, was aufrechten datenschützer schlaflose nächte bereitet (so sähe es übrigens ohne javascript aus). das ist bei embeds von youtube- oder vimeo-videos so, bei eingebetteten tweets, facebook like- oder share-buttons und so weiter und so fort.

ich versuche hier eigentlich solche tracker zu vermeiden und solche datennachlader hinter einem klick zu verbergen. youtube-videos bette ich so ein (beispiel), meine flattr, share-, like- oder tweet-buttons sind alle unter slidern versteckt und laden ihren schadcode erst nach aufforderung durch einen klick. bei tweets bin ich eher inkonsequent, denen hänge ich auch den twitter-javascript-schnipsel an. blocken kann man das natürlich alles browserseits, zum beispiel mit ghostery (details und hintergründe dazu habe ich mal vor einem jahr aufgeschrieben und besprochen).

was ich eigentlich sagen wollte: hübsch dieses embedly, damit kann man sehr ansprechend beliebige links aufhübschen, aber einbetten nervt auch ein bisschen. ich versuche mir deshalb meine einbettungscodes soweit möglich selbst zu bauen. mein selbst zusammengedengelter code für twitter sieht übrigens ohne javascript nachladung von twitter.com so aus (und so mit):

Moin!

funktioniert auch ohne nachträgliche javascript-aufhübschung. nennt man das dann als html-kenner graceful degredation oder progressive enhancement of graceful stuff?

theoretisch kann ich mir sogar vorstellen für meine artikel hier einbettcode anzubieten. das könnte dann so aussehen. ich weiss zwar nicht warum jemand einen ganzen artikel von mir einbetten wollte, aber es beruhigt mich zu wissen, dass es geht.

vanityfair.com: Oliver Sacks, Before the Neurologist’s Cancer and New York Times Op-Ed #

lawrence weschler über oliver sacks. anlässlich der in kürze veröffentlichten autobiografie von oliver sacks, veröffentlicht lawrence weschler auch ein paar notizen seiner frühen gespräche mit ihm:

He respects facts, he tells me, and he has a scientist’s passion for precision. But facts, he insists, must be embedded in stories. Stories—people’s stories—are what really have him hooked.

Sacks has no romantic love of the irrational, nor does he worship the rational. He speaks of their inter-penetration, as of a garden—delirium, bounded and tamed back just enough to allow for humane living. The irrational needs to be mastered into personality. But at the same time, those who have been visited by these irrational firestorms, and surmounted them, are somehow deeper human beings, more profound persons, for the experience.

“Part of this time I spent in California, doing my residency at U.C.L.A. I lived on Venice Beach, disguised to myself as a muscle builder at the open-air jungle gym. I was quite suicidal: I took every drug, my only principle being 'Every dose an overdose.’ I used to race motorcycles in the Santa Monica Mountains. Apparently I created something of a ruckus at the U.C.L.A. hospital: I would take some of the patients, the M.S. victims and the paraplegics who hadn’t moved in years—they’d ask me and I’d take them out, strapped to my back, motorcycling in the mountains.

Olga, who has Parkinson’s, gets wheeled in. Oliver asks her to stand up, and she has a terrible time, struggling to rise up from her wheelchair—but then Oliver has her sit down, and he holds out two hands, a single extended finger protruding from each, and she clutches the fingers and gets up effortlessly. “See: you share your action with them,” he comments to me.

als ich sacks bücher zum ersten mal las, waren sie eine offenbarung. eine offenbarung wie man menschen betrachten und verstehen kann und was man alles über menschen verstehen kann, wenn man empathie, verständnis und zuneigung zu ihnen hat.

dieser artikel von lawrence weschler ist wie alles von und über oliver sacks sehr lesenswert.

faz.net: BND-Affäre: Spionage unter Freunden, kein Grund zur Aufregung #

ich teile die einschätzungen die sandro gaycken in diesem artikel formuliert nicht, finde es aber unendlich wichtig, genau solche meinungsbeiträge zu lesen und zu erkennen, dass es eben auch andere mehr oder weniger sinnvoll begründete sichtweisen zur spionage gibt. und natürlich soll man solche beiträge nicht nur lesen und zur kenntnis nehmen, sondern sich ernsthaft und unpolemisch mit ihnen auseinandersetzen.

was ich wirklich sehr in deutschland vermisse ist die amerikanische denksportart der formalen debatte. in solchen debatten argumentieren die teilnehmer nicht unbedingt für ihre überzeugungen, sondern für eine position, die eben nicht ihren überzeugungen entsprechen muss. insofern ist sandro gayckens beitrag bei der faz sehr wichtig, bzw. mindestens anregend. und so sollte man auch drauf reagieren, nicht empört sondern angeregt dagegen (oder dafür) argumentierend (was ich mir heute jedoch erspare).

sandro gaycken hat übrigens 2011 eine stunde auf der republica gesprochen.

dooce.com: Looking upward and ahead #

heather „dooce“ armstrong hört auf professionell zu bloggen. kottke schreibt sie wolle nur noch „zum spass“ schreiben, sie selbst drückt das ne spur differenzierter aus:

I'd like to get back to the reason I started “living online” in the first place: writing for the love of it, writing when the story inside is begging to be told.

beunruhigenderweise deutet auch kottke selbst eine gewisse blog-müdigkeit an:

I thought I would do my site professionally for the rest of my life, or at least a good long while. The way things are going, in another year or two, I'm not sure that's even going to be an option.

ich bin mir relativ sicher, dass ich bis zu meinem lebensende hier ins internet schreiben werde. das ins internet-schreiben war und ist nach wie vor ein teil meiner verdauung — und warum sollte ich aufhören meine verdauung einzustellen? etwas apetitlicher ausgedrückt, wäre

bloggenins-internet-schreiben wie kochen, würde ich als profi-koch wahrscheinlich auch nach ein paar jahren ansätze von müdigkeit spüren. da ich aber vor allem für mich (und meine familie) koche, gehe ich davon aus, das bis an mein lebensende zu tun. von gelegentlichen restaurantbesuchen oder essenseinladungen natürlich abgesehen.

zeitmagazin.de: Hausschlachtung: Wir schlachten ein Schwein #

schon der zweite schlachtlink innerhalb einer woche. diese home-slaughter-story von manfred klimek und janine stengel ist ohne pathos aber sehr plastisch geschrieben. gut zu lesen, auch wenn es vor allem ums töten und fressen geht.

Auf dem Bauernhof ist es nur in Kinderbüchern schön. Auf dem Bauernhof treiben es Hühner und Enten zwischen Traktoren und gestapelten Reifen, auf dem Bauernhof schlingt die Katze eine Maus hinunter und starrt dabei unverwandt in dein Gesicht, auf dem Bauernhof frisst die Schweinemutter eines ihrer Ferkel auf, das sie irrtümlich erdrückte. [...] Auf dem Bauernhof ist nichts lustig; Bauernhof und Bauer sind mit unserer von sichtbarem Leid und Tod weitgehend befreiten Welt inkompatibel. Auf dem Bauernhof wird öffentlich gestorben. Und es riecht streng.

/via

I am disappointed that this very talented and rather fun dog has been banned from the park pic.twitter.com/L4EzkNVyJn

überlege ob ich mein logo anpassen soll. aber wo bekomm ich das longboard her?

bbc.com: Nine psychological reasons why we love lists #

wunderbar ironisch, eine liste der BBC warum wir listen gut finden. ich habe das mal zusammengefasst und eingedeutscht, lohnt sich trotzdem das original zu lesen.

neil-gaiman.tumblr.com: »Dear Neil, I am a horrible person. How to be kinder, please?« #

neil gaiman beantwortet die frage, wie man als „furchtbare“ person liebenswürdiger werden kann:

So how to be kinder if it doesn’t come naturally?

Fake it.

Fake it a little bit at a time. [...]

Think “What would an actually kind person do now?” - and do that. Don’t beat yourself up when you fail. Just be as kind to yourself as you will be to others - even if you have to fake that.

auf den ersten blick ist das die idee der ziemlich weitverbreiteten und bei USA-besuchen für deutsche ziemlich irritierenden amerikanischen überschwänglichen, freundlichen höflichkeit. alles nice and wonderful. auf den zweiten blick ist das aber ziemlich gut gedacht. denn dieser tipp ist ein praktikabler wahrnehmungsfilter und erkenntnisfärber.

wir finden nämlich (erkenntnistheoretisch) meisten das wonach wir suchen. wenn ich davon ausgehe, dass menschen gemein (zu mir) sind, kann ich dafür täglich hunderte von hinweisen finden, die meine erwartung bestätigen. mache ich mir jedoch klar, dass die von mir wahrgenommenen gemeinheiten meist ein ergebnis von irrtümern, kurzsichtigkeit, nachlässigkeit oder dummheit sind — und nicht von bosheit — sieht die welt schon ganz anders aus und ich finde plötzlich hinweise darauf, dass menschen eigentlich ganz OK sind.

gegen misanthropie kann man sich entscheiden; und handle und sehe ich nicht mehr misanthropisch, fühle ich mich (möglicherweise) nicht mehr misanthrop und werde auch nicht mehr als misanthrop wahrgenommen.

siehe auch „hanlon’s razor“:

Gehe niemals von Böswilligkeit aus, wenn Dummheit ausreichend ist.

zdf.de: NEO MAGAZIN ROYALE vom 16.4.2015 #

nach längerer zeit mal wieder eine ausgabe des neo magazin royale angeguckt. da war jetzt nicht jede sekunde der sendung prall unterhaltsam und nicht jeder witz besonders witzig, aber die sendung hatte einen guten fluss und keine längen. im gegenteil, sie war so prall gefüllt, dass man das gefühl hatte, dass es böhmermann ständig vorwärts drängte. das interview mit helene hegemann, das kurz nach der kurzen standup-routine und dem do-it-yourself nekrolog von böhmermann kam, floss nach ein paar sätzen und einem kurzen, abgebrochenen spiel in den auftritt von chilly gonzales über und dann zum sendungsende.

erstaunlich auch, dass das hegemann-interview relativ frei von gemeinheiten und peinlichkeiten blieb — eigentlich war die einladung hegemanns wohl eh nur ein vorwand mal ein kurz-portrait von ihr für den schirm zusammenzuschneiden und ihr kinderbilder abzuluchsen.

böhmermann hat es sich wirklich gut eingerichtet in seiner metaebene sendung.

gutjahr.biz: Medienwandel: Sterben um zu leben? #

gefällt mir, die deprimierte rede von von richard gutjahr auf den journalismustagen in wien. ich frage mich aber, warum er sich nicht als robert smith verkleidet hat.

Machen wir uns nichts vor. Allzu gut ist es um den Journalismus nicht bestellt. Und wir haben selbst dazu beigetragen. Wir haben uns nicht im gleichen Maße weiterentwickelt, wie unser Publikum das getan hat. Wir googeln und nennen das Recherche. Die harte Wahrheit: Googlen können unsere Leser auch! Ich gehe sogar soweit zu behaupten: Viele unserer Leser, Hörer und Zuschauer googlen sogar besser als wir das oft tun - stoßen im Netz auf Quellen und Originaldokumente, die uns in der Eile entgangen waren, halten uns unsere eigene Unzulänglichkeit vor Augen.

spiegel.de: Freihandelsabkommen TTIP: BDI räumt falsche Angaben ein #

die wirtschaftverbände und die regierung lobbyieren gerade massiv für TTIP. das geplante handelsabkommen ist stark umstritten und auf beiden seiten, den befürwortern und den gegnern, wird aus meiner sicht nicht immer besonders sauber argumentiert. beide seiten versuchen ängste zu erzeugen, die einen vor dem niedergang der europäischen wirtschaft falls das abkommen nicht kommt, die anderen vor der demokratieapokalypse falls es kommen sollte.

was mir bisher bei all der berichterstattung über TTIP nicht gelingen will, ist mir eine einigermassen ausgewogene meinung zu bilden. eine art faktencheck, eine gegenüberstellung der positionen der befürworter und der gegner und ihrer argumente. die berichterstattung in den medien die mir bisher zu gesicht gekommen ist, beschränkt sich meistens darauf zu wiederholen was diese oder jene partei über TTIP gesagt hat oder meint. es mangelt auch nicht an verfahrenskritik: die verhandlungen finden hinter geschlossenen türen statt und offenbar haben industrievertreter besseren zugang zu den unterhändlern und inhalten als parlamentarier, NGOs oder TTIP-gegner.

was fehlt ist eine bewertung der konkreten vorhaben, der studien dazu und die einschätzung von neutralen experten. in dem oben verlinkten text geht es ja darum, dass der BDI falsch aus einer studie zitiert hat. worum es nicht geht: wie verlässlich sind die zahlen in der studie eigentlich? wer hat die studie erstellt? auf basis welcher daten?

bei der südeutschen zeitung beschäftigte sich die redaktion monatelang mit geleakten steuerunterlagen um am ende herauszufinden, was ohnehin schon jeder weiss: viele unternehmen sparen steuern indem sie elaborierte steuersparmodelle am rande der legalität errichten. aber welche redaktion hat sich bisher in dieser ausführlichkeit mit den TTIP vorhaben und unterlagen (die bekannt sind) auseinandergesetzt? habe ich da was verpasst?

oder nochmal andersrum gefragt: wenn die gesetzgeber in europa es nicht schaffen steuergesetze so zu gestalten und zu formulieren, dass unternehmen nicht mehr ohne weiteres der besteuerung ihrer profite aus dem weg gehen können, welche lücken, schlupflöcher werden sie in TTIP einbauen? ob diese lücken nun absichtsvoll eingebaut werden oder weil unsere vertreter von intelligenteren verhandlungspartnern oder lobbyisten über den tisch gezogen werden ist eher sekundär. die frage wäre doch eher: kann überhaupt jemand die folgen von TTIP und den dort vereinbarten regeln einschätzen?

(sorry für den postillon-link oben)

carta.info: TTIP: „Konzerne gewinnen an Macht“ #

einen ansatz für einigermassen ausgewogene TTIP-berichterstattung verfolgt offenbar carta. dieses kurze interview mit dem kanadische juraprofessor gus van harten ist zwar nicht ausgewogen, sondern, wie alle einzel-interviews zu einem thema, eher meinungslastig, aber carta hat offenbar vor mit mitteln der rudolf augstein stiftung aus diesem thema eine längere reihe zu machen. bisher ist neben dem interview mit van harten noch ein weiterer (linkreicher) artikel von eric bonse erschienen, der die grundkonstellation zu TTIP ganz gut erklärt: „TTIP: Freihandel oder Demokratie“

als krautreporter-mitglied, bzw. unterstützer frage ich mich natürlich: und die krautreporter? machen die auch was zu TTIP? bisher konnte ich dazu auf krautreporter.de noch nichts finden (was aber auch an der website-technik liegen kann) und alexander von streit hat meine frage danach noch nicht beantwortet.

youtube.com: Last Week Tonight with John Oliver: Tobacco (HBO) #

john oliver hat sich in dieser sendung mit den praktiken von tabak-konzernen beschäftigt. auch wenn mir john olivers präsentation mittlerweile etwas zu bemüht vorkommt, ist das was er hier zeigt (mal wieder) ziemlich gut recherchiert. denn er zeigt welche methoden milliardenschwere, internationale konzerne bereits jetzt anwenden, um ihren investitionsschutz und ihre markenrechte durchzusetzen: sie biegen sich die wahrheit zurecht und drohen rücksichtslos kleinen und grossen staaten, tricksen am rande des anstands — und das mit allen mitteln die ihnen zur verfügung stehen. in diesem licht erscheint der durch TTIP angestrebte „investitionsschutz durch schiedsgerichte“ (ISDS) umso absurder. wenn konzerne staaten vor intransparenten, geschlossenen schiedsgerichten verklagen können, ist zu befürchten, dass das ähnlich absurde folgen haben wird, wie das was john oliver zeigt.

oder wie gus van harten mahnt:

Es findet ein Transfer von Souveränität statt – zu Lasten der Staaten, zugunsten der Konzerne.

krautreporter.de: Der blinde Fleck #

sebastian esser:

Der britische Autor Jon Ronson hat gerade ein Buch mit dem Titel „So You've Been Publicly Shamed“ veröffentlicht. Er schreibt darin über Menschen, die einen Fehler machen und anschließend von einem Tornado aus öffentlicher Kritik mitgerissen werden. Eine Welle von Schande überschüttet sie. In manchen Fällen spült sie ihr Ansehen, ihren Job, ihr Leben weg. [...]

Es wäre eine einfache Lösung, wenn Krautreporter sich von Tilo Jung trennen würde. Aber es wäre nicht die richtige. Jeder hat das Recht auf einen bescheuerten Post - zumindest, wenn er versteht, was er falsch gemacht hat.

auf meine frage:

verstehe ix das richtig, dass @TiloJung ansehen, job und leben verlieren würde, wenn er nicht mehr bei @krautreporter wäre?

antwortete sebastian esser:

Nein, das verstehst Du falsch. Mein Punkt: Konsequenzen sollten angemessen sein und auch etwas bewirken.

weil tilo jung sich nicht mehr erinnern kann, was an seinem witz lustig war, haben die krautreporter ihm jetzt zeit gegeben einen „blinden fleck“ in seinem kopf zu erleuchten:

Wir haben beschlossen, Tilo Zeit zu geben, diesen „blinden Fleck“ auszuleuchten. Es ist seine Entscheidung, ob und wie er auf diese Fragen antworten will. Wir werden vorübergehend keine neuen Beiträge von Tilo Jung veröffentlichen, aber er bleibt ein Teil von Krautreporter.

ich glaube allerdings, dass gar nicht der blinde fleck bei tilo jung ein problem ist, sondern viele blinde flecken bei den krautreportern — und einer davon heisst tilo jung. wenn sich die krautreporter nicht entscheiden, wie sie zu tilo jung und seinem kruden humor- und qualitätsverständnis stehen, könnten sie ein problem bei der nächsten finanzierungsrunde bekommen — oder auch nicht. denn tilo jung hat viele fans, wie man unter seiner entschuldigung und rechtfertigung auf facebook sehen kann. wie bei dieter bohlen, der auch viele fans hat und den viele lustig und ironisch finden, kann ich gut damit leben, dass die welt nicht allein nach meiner façon geformt ist. allerdings kaufe und konsumiere ich nichts von dieter bohlen und genauso wenig möchte ich an der finanzierung von tilo jungs (oder dieter bohlens) lebensstil, humorverständnis oder auftritten beteiligt sein.

ich finde es gut, nicht immer gleich akuten druck oder hochgeschaukelten empörungswellen nachzugeben, egal woher der druck oder die wellen kommen. aber ich würde mir wünschen, dass krautreporter-mitglieder sich nicht nur in den kommentaren, in ihren eigenen blogs, auf diversen mailinglisten oder hinter den kulissen äussern und die ausrichtung der krautreporter mitsteuern könnten, sondern dass die krautreporter ihren mitgliedern und lesern die möglichkeit bieten, beiträge auch direkt zu bewerten. diese wertungen müssen nicht öffentlich sein und sollten auch keine direkten inhalts- oder personalentscheidungen zur folge haben, aber ich würde mir als krautreportermitglied sehr wünschen meine kritik oder lob dediziert und konkret hinterlassen zu können. stattdessen werden, soweit ich das verstehe, lediglich unscharfe signale gemessen (wie leserzahlen, klickpfade und verweise aus den weiten des netzes).

ich möchte nicht nur einmal pro jahr pauschal an der urne mit der kreditkarte abstimmen dürfen, ich würde mir wünschen, dass ich und andere mitglieder messbar und eindeutig quantifizierbar an jedem artikel ihre stimme hinterlassen könnten. was die redaktion dann daraus macht sei dann der redaktion überlassen, aber immerhin hätte sie so eine basis für ihre entscheidungen und das stimmungsbild unter ihren mitgliedern. und eigentlich sieht sich die redaktion ja durchaus verpflichtet, im sinne der mitglieder mit dem ihr anvertrauten vertrauens- und geldvorschuss umzugehen. das schrieb sebastian esser alexander von streit nach dem rauswurf von jens schröders datensport-format:

Wir haben eine große Verantwortung übernommen und müssen das uns anvertraute Geld richtig einsetzen. In diesem Fall ist der Einsatz zu hoch für das, was das Projekt in der Gesamtschau auf unser Programm leistet.

ablehnung oder desinteresse an inhalten, können bei den krautreportern also durchaus zu personellen konsequenzen führen.

journelle.de: Kraut, Schuld und Sühne #

journelle sieht den umgang mit, oder genauer den nicht-rauswurf von tilo jung bei den krautreporter als richtig an:

Aus Sicht eines Arbeitnehmers finde ich die Reaktion der Krautreporter fair und richtig. Ich wünsche mir auch, dass mein Arbeitgeber mich nicht nach einem Fehler feuert.

trotzdem sieht sie bei der ausrichtung der krautreporter das eine oder andere strukturelle problem:

Für mich sind die Krautreporter eine Gruppe selbstgefälliger Journalisten, die glaubten, Kraft ihres empfundenen Genies den digitalen Journalismus neu zu erfinden. Immerhin konnten sie genügend Geld für ihr Projekt zusammentragen, aber das Resultat ist in 95% der Artikel der gleiche langweilige Journalismus, den sie ja ursprünglich revolutionieren wollten. Zu allem Übel haben sie nicht nur die Langeweile, sondern auch den gesellschaftlich tolerieren Sexismus der etablierten Medien übernommen.

übrigens wollten die krautreporter ja nicht nur den journalismus neu erfinden, sondern auch das dazugehörige content management system. alles nach dem motto: wir machen das selbst und wir machen es besser. leider ist das ergebnis ernüchternd; einzelne artikel kann ich tatsächlich auf krautreporter.de ganz gut (sprich ohne technische probleme oder irritationen) lesen. sobald ich aber einen bestimmten artikel oder autoren suche, verzweifle ich. die website treibt mich beim stöbern in den wahnsinn. ich glaube das ist symptomatisch und ein zeichen dafür, dass beim krautreporter-konzept tilo jung nicht der einzige blinde fleck ist.

[anmerkung]

am absatz über die absetzung von jens schröders datensport-format habe ich nachträglich etwas rumeditiert: einerseits hatte ich alexander von streit mit sebastian esser verwechselt, jens schröder wurde nicht rausgeschmissen, sondern nur sein datensport-format wurde eingestellt und den satz nach dem zitat habe ich hinzugefügt.

serienjunkies.de: Studie: Brauchen wir noch Synchronisation? #

nicole sälzle ist in ihrer masterarbeit der frage nachgegangen, ob serien oder filme eingentlich noch deutsche synchronisation brauchen: klares jein:

Letztlich bewies die Umfrage aber zwei Dinge, die widersprüchlicher nicht sein könnten: Zum einen das große Interesse an englischsprachigen Originalversionen in Deutschland, zum anderen aber auch, dass Forschungen im Bereich der Sprachkenntnisse unterschiedlicher Länder alles andere als falsch liegen - die Englischkenntnisse in Deutschland sind weit weniger ausgeprägt als dies in anderen Ländern der Fall ist.

ich wiederhole mich natürlich, wenn ich hier wieder meine abneigung gegen deutsche synchronfassungen aufschreibe. aber weil ich mich gerne wiederhole: ich halte das für eine unsitte. nicht nur weil es uns alle davon abhält uns an den klang von fremden sprachen zu gewöhnen, sondern auch, weil ich es teilweise für einen unerhörten eingriff in die künstlerische freiheit der serien- oder filmemacherinnen ansehe. ein paradebeispiel für invasive synchronisation ist rainer brandt, der die siebziger-jahre serie the persuaders mit tony curtis (und roger moore) synchronisierte und sich dabei sehr viel eigene künstlerische freiheit nahm. in einem interview sagte brandt einmal: die vorlagen (wahrscheinlich meinte er die deutschen dialoge) seien totlangweilig gewesen und er habe sich gedacht, das müsse man umdrehen, „da müsse man neue geschichten draus machen“. in deutschland wurden diese „neuen geschichten“ ein sensationeller erfolg.

allerdings erschafft man mit diesem vorgehen eben etwas neues. heutzutage nennt man soetwas einen mashup . kann man so machen und in einzelfällen kann's für sich genommen auch gut oder besser als das original werden. es kann aber eben auch aus „totlangweiligen“ vorlagen oder müll einfach nur trash machen. so kann das dann am ende aussehen:

zur aktuellen situation sagt rainer brandt :

Brandt wundert das nicht: „Heute fehlt die Muße und das Geld, denn die Qualität ist den Auftraggebern egal“, sagt der 76-Jährige. „Darum sind die Leute heute auch mehr daran interessiert, das Original zu hören als die schlechte Synchronisation.“

eigentlich ist es ja umgekehrt: wer serien synchronisieren möchte, dem ist die qualität des originals von vorneherrein egal. wir können uns eigentlich glücklich schätzen, dass museen in deutschland bilder nicht auch übermalen oder mit erklärungen oder deutschen motiven versehen, dass bordeaux-weine nicht mit moselweinen verpanscht werden, um deutsche zungen nicht zu irritieren oder dass pizza in deutschland nicht aus kartoffeln gemacht wird.

medium.com: Translated: THE WORLD GOVERNMENT How Silicon Valley controls our future #

jeff jarvis nennt das neue spiegel-cover, bzw. die titelgeschichte sei eine scheissebombe und prewar propaganda:

Then comes this Scheißebombe from Der Spiegel. It goes far beyond the publishers’ game. It is nothing less than prewar propaganda, trying to stir up a populace against a boogeyman enemy in hopes of goading politicians to action to stop these people. If anyone would know better, you'd think they would. Schade.

jarvis lässt ein bisschen in seiner argumentativen klarheit nach, wenn er sich aufregt. in diesem artikel merkt man, dass er stark emotionalisiert ist. ohne aufregung argumentiert er besser, zum beispiel hier in diesem stück ...

medium.com: Is everything in Germany Google's fault? #

hier argumentiert jeff jarvis gegen das argument vom faz-geschäftsführer thomas lindner, dass google ein senfhändler sei, der daran schuld sei, dass die würstchenhersteller ihre fleischabfälle kostenlos abgeben. horizont.de:

Dann räumt er mit der These vieler Internetgurus auf, dass das Digitalzeitalter Informationen im Überfluss beschere - und Aufmerksamkeit das knappe Gut sei. Nun, dies sei die Argumentation der Google-Lobbyisten, um immer mehr freie Inhalte anderer verwerten zu können: „Google verhält sich hier wie ein Senfhändler, der das Verteilen von Gratiswürsten propagiert.“

Das Gegenteil sei wahr: Wirklich verlässliche Informationen seien in der „Gerüchte- und Verschwörungstheorieschleuder Internet“ knapp. Und in einer modernen Sozialstaats- und Freizeitgesellschaft habe das Gros der Bevölkerung außerdem immer mehr Zeit und suche nach Zerstreuung, siehe die prosperierende Unterhaltungsindustrie. Nicht Aufmerksamkeit sei also das knappe Gut, sondern verlässliche Information vertrauenswürdiger Absender.

das problem der verleger ist in dieser analogie natürlich, dass in einer zeit in der jeder weiss wie wurst hergestellt wird — und dieser prozess immer transparenter wird — niemand mehr an die heilende wirkung von würstchen glaubt. während die verleger die konsumenten glauben lassen möchten, dass ihre jahrgangs-würstchen aus reinem filet und aus goldenen kälbern hergestellt sind, weisen tausende von beobachtern täglich detailiert darauf hin, dass auch (und gerade) die grossen, etablierten wursthersteller nur mit wasser kochen und die gleichen zutaten wie alle anderen benutzen.

um in der analogie zu bleiben: die wursthersteller glauben ihre würstchen seien delikatessen wie kaviar, single malt whiskeys oder champagner. ausser ihnen, glaubt das aber mittlerweile kaum jemand, zumal sich die meisten leute derzeit auch mehr für buntes sushi, raffinierte ramen-suppen oder komplexe currys interessieren. diesen etwas anders hergestellten spezialitäten weisen viele leute die eigenschaften zu, die wursthersteller gerne ihren produkten attestierten: gut bekömmlich, gesundheitsfördernd, aufregend, befriedigend. für sushi oder eine aufwändige ramen suppe lassen die leute auch (noch) gerne was springen.

oder um das mal ohne metapher auszudrücken: wenn etwas nicht verkauft werden kann, ist das oft ein zeichen dafür, dass sich niemand für das produkt ausreichend interessiert.

mein lieblings-senfwitz handelt übrigens von einem verleger am imbiss:

— „zwei knackwürstchen bitte.“

— „fünfachtzig.“

— „danke. was kost der senf?“

— „nichts.“

— „dann hätt ich gern nen eimer.“

[nachtrag]

Lustig. Der #Spiegel und sein Vorbild. #Nerdnazis Via @jeffjarvis

medium.com/change-objects… pic.twitter.com/N6R6uBXiY8— Rüdiger Fries (@r_fries) 01.03.2015 8:58

gutjahr.biz: „Mittelmaß ist der kleine Bruder von nett“ - Aus der Mitte entspringt nur Frust #

richard gutjahr:

Sei der Erste oder sei der Beste. Wenn du weder das Eine, noch das Andere zu bieten hast, hast du ein Problem. Kein Mensch wartet auf Mittelmaß!

Oder wann habt Ihr in der Kaffeeküche das letzte Mal den Satz gehört: „Du, gestern habe ich eine Serie gesehen, die war echt unglaublich mittelmäßig!“. Im Netz findet „geht so“ nicht statt. Mittelmaß wird durch Suchfilter und das Fehlen von Likes von vorne herein ausgeblendet. Anders ausgedrückt: Mittelmaß ist der kleine Bruder von nett.

ich möchte gerne auf die mir eigene mittelmässige art antworten. ich bin ein grosser fan von mittelguten fernsehserien. es gibt nämlich sehr gute mittelmässige fernsehserien. das ist auch relativ logisch, weil es natürlich nicht nur spitzen qualitätsfernsehserien geben kann. davon gibt es zwar einiges, ich freue mich zum beispiel sehr auf die neue staffel house of cards auf netflix und sehe mir ebendort auch sehr gerne better call saul an. aber eben nicht nur.

eine meiner derzeitigen lieblings mittelguten serien, person of interest, wird in der aktuellen 4 staffel 22 folgen haben, vorherige staffeln hatten je 23 folgen pro saison. das ist eine menge, zum beispiel im vergleich mit better call saul, das in der ersten staffel nur 10 folgen haben wird. eine andere mittelgute fernsehserie, die ich sehr gerne sehe, heisst Agents of S.H.I.E.L.D.. auch sie hat 22 folgen pro staffel.

mittelgute fernsehserien haben nicht immer die finesse, die finanziellen mittel und die produktionszeit von spitzenserien und müssen bei der produktion jede menge kompromisse eingehen. da muss sich das roosevelt island in new york schon mal als berlin verkleiden. oder man teilt sich drehorte in und um los angeles die günstig zu mieten sind mit anderen serien. aber um auf richard gutjahrs frage zurückzukommen: ja, mittelmass, gut gemachte mittelmässige fernsehserien, sind gerade der heisse scheiss. ich erzähle in unserer kaffeeküche ständig von mittelguten fernsehserien.

es gibt natürlich ein paar ausreisser nach oben, wie breaking bad, vor vielen jahren the wire oder the west wing oder aktuell die grandiosen serien broad church, homeland, fargo und the good wife. game of thrones mag 18 millionen zuschauer pro folge haben, aber person of interest hat ebenfalls um die 10 millionen zuschauer pro folge (das sehr mittelmässige NCIS und seine ableger kommen auf 16 bis 17 millionen).

mittelmass findet im fernsehen (und im netz) auf sehr breiter basis statt. allein, dass es diese webseite seit fast 12 jahren gibt ist beweis genug, dass mittelmass ganz gut funktioniert — aber vor allem aufmerksamkeit generieren kann.

wenn ich „bei Workshops oder Vorträgen [...] von Studenten“ gefragt würde, lautete mein tipp statt

Sei der Erste oder sei der Beste.

wie folgt:

Futter gibt es nicht nur ganz vorne. Tu das was du kannst und magst, versuche Leidenschaft für das was du tust zu entwickeln, aber lass dich nicht vom Ehrgeiz zerfressen. In der Ruhe liegt mehr Kraft als du denkst, bleib in Bewegung, aber werde nicht hektisch. Gehe nicht joggen oder sprinten, sondern auf ausgiebige Spaziergänge. Lerne von den Ersten und Besten, aber äffe sie nicht nach.

wired.de: Johnny Haeusler rät Verlagen, ihre Websites zu schließen — reloaded #

johnny haeusler hat auf wired.de nochmal seine empfehlung an verlage ihre websites zu schliessen nachdiffenziert. unter anderem schrob er:

Felix Schwenzel schreibt in seiner Replik auf meinen Text: „Ich halte die Idee, dass News-Outlets auf eigene Webseiten verzichten sollten, weil sie dorthin gehen sollten, wo die Leute sind, für Quatsch. Das ist ein bisschen so wie zu sagen: Wer abends ausgeht um zu trinken, Leute kennenzulernen oder abzuschleppen, sollte vorher seine Wohnung kündigen."

Ich würde den Vergleich anders formulieren: Wer abends ein Bier trinken gehen will, geht nicht in die Brauerei, sondern in ein Lokal seiner Wahl. Dort gibt es Biere verschiedener Marken, von denen keine auf die Idee kommen würde, eine eigene Kneipe zu eröffnen.

da man auf wired.de nicht kommentieren kann, hat johnny haeusler dazu eingeladen bei ihm im blog zu diskutieren. das habe ich dort hin geschrieben:

mir ist auch noch ein beispiel eingefallen: apple hat vor 10 jahren auch jeder berater davon abgeraten eigene stores zu betreiben. das sei wahnsinn und zum scheitern verurteilt: „lass die verteilung mal von den verteilungsprofis machen, nur die sind da wo die menschen sind und nur so lässt sich hohes vertriebsvolumen erzeugen.“

in der realität hat sich aber gezeigt, dass apple beides hinbekommen hat, die leute zu sich zu holen und dahin zu gehen wo sie sind. neuerdings sind die berater auf dem standpunkt, dass jede marke die was von sich hält, auch eigene stores haben sollte. bei microsoft in berlin sogar mit angeschlossener gastronomie.

jetzt kann man natürlich sagen: ja-haaa, das was apple sich leisten kann, kann sich sonst kaum einer leisten und ausserdem hat apple produkte, die jeder haben will. was dann wieder die frage aufwirft: vielleicht stimmt mit den produkten der verlage was nicht, dass die denen niemand aus der hand reisst? vielleicht sollte man eher an der zielgruppen-akzeptanz und -kompatibilität als den vertriebskanälen drehen? und: geht da überhaupt noch jemand von den jungen leuten hin, in kneipen?

und in der gastronomie findet man so viele vertriebs- und geschäftmodelle, dass man wahrscheinlich für jede these der welt ein beispiel finden kann: brauereien als verlage, kneipen als buchhändler und amazon als allesfressender kneipen und brauereifresser. oder die grossen plattformen als systemgastronomie, lebensmittelerzeuger als contenterzeuger, kneipen oder microbrauereien als blogs, kantinen und mensen als spammer, hippe clubs mit strengen zugangskontrollen und verhaltensregeln als snapchat, natriumglutamat als nowthisnews.

unterm strich glaube ich aber, dass wir deshalb so wenige guten antworten auf die verlagskrise haben, weil wir noch nicht die richtigen fragen stellen und zu wenig differenzieren. und wohl auch, weil wir zu sehr mit hinkenden beispielen aus der materiellen welt argumentieren, die in welt der immaterialgüter nicht nur hinken, sondern stolpern.

netzfrauen.org : Tricks der Supermärkte - „Gut Ponholz“, „Mühlenhof“ oder „Gut Drei Eichen“ gibt es gar nicht #

aldi, netto, lidl, tengelmann benutzen unter anderem auf ihren wurstwaren bezeichnungen wie „gut ponholz“, „mühlenhof“ oder „gut drei eichen“. die höfe oder güter gibt's natürlich nicht, die namen sind erfunden und sollen ein gutes gefühl beim konsumenten hervorrufen, wie aldi-nord dem ARD-magazin plusminus (link zum youtube-mitschnitt der sendung) auf anfrage antwortete:

Darüber hinaus wollen Verbraucher auch emotional angesprochen werden. Dies wird durch Markennamen und/oder Wort-Bild-Marken, die einen emotionalen Bezugsrahmen bilden, gewährleistet.

— Aldi Nord

ganz abgesehen davon, dass man sich als konsument von solchen aussagen und solchen marketingmassnahmen (natürlich) verschaukelt vorkommt, ist es vielleicht an der zeit zuzugeben, dass werbung einfach funktioniert. nicht jede werbung bei jedem, aber bei jedem irgendeine werbung.

ich würde bei aldi auch sachen kaufen die doof aussehen oder mich emotional nicht ansprechen, vor allem weil ich aldi bei der qualtät vertraue. soweit ich weiss hat aldi ein sehr ausgefeiltes qualitätskontrollsystem. deshalb würde ich natürlich auch salami bei aldi kaufen, auf der lediglich das wort salami stehen würde, ganz ohne landleben oder wohlfühlillustrationen. ich muss aber zugeben, dass ich natürlich eher geneigt bin neue produkte auszuprobieren, wenn sie mir gefallen, also einen „emotionalen Bezugsrahmen“ vorgeben.

und wo die aldisprecherin auch recht hat: wir wollen auf unserer wurst keine hinweise auf massentierhaltung oder industrielle produktion haben. wir wollen unsere produkte frisch, in bester qualität und möglichst billig haben. wir alle wissen (oder sollten wissen), dass das ohne eine effektive semi-industrielle herstellungsweise nicht zu machen ist. deshalb freuen wir uns, wenn uns das marketing davon abhält zu sehr über die herkunft der waren nachzudenken , die wir natürlich in erster linie sehr günstig kaufen wollen. und wenn uns jemand drauf hinweist, dass wir hier verschaukelt werden, können wir uns herrlich über andere als uns selbst aufregen, obwohl wir das spiel seit jahren oder jahrzehnten mitspielen.

es gibt aber noch ein problem: . das kann man sehr schön an der berliner biermarke „bier“ sehen. die verkauft bier mit einem etikett auf dem das wort „bier“ und die füllmenge stehen. die marke tut so als komme sie ohne werbung aus und schreibt zum beispiel auf („bier“-) werbeplakate warnhinweise, dass werbung täuschen und verführen könne, man solle sich doch mal seine eigene meinung bilden (aus dem gedächnis zitiert. an dem werbe-plakat bin ich heute zu achtlos vorbeigegangen, um es zu fotografieren):

Werbung beeinflusst Dein Kosumverhalten. Triff Deine Kaufentscheidung bewusst!

das gleiche gilt für die rewe-marke ja!. die inszeniert sich selbst als eine marke die so preisgünstig und sparsam ist, dass sie auf werbung verzichten kann. trotzdem ist sie mit einigem an aufwand so wiedererkennbar und stringent gestaltet, dass sie sogar soetwas wie einen kultstatus erreicht hat. real,- versucht ähnliches mit seiner neuen marketingmarke „ohne teuer“ (siehe auch peer schaders artikel über die neue real-marke):

Um Ihnen ausgewählte Produkte zu einer Top-Preisleistung anbieten zu können, haben wir bei unserer Marke auf jeden Schnickschnack verzichtet. Sogar auf den Namen.

auf dem wochenmarkt oder bei uns um die ecke beim bauern-direktverkauf ist das übrigens auch nicht anders. nur wird dort wieder anders geworben.

jawl.net: Realness, Authentizität, Ruhm und Dings #

jan böhmermann (der alte youtuber) hat mal wieder irgendwas über youtuber und deren vermarkter oder die vermarktungsnetzwerke oder authentizität gesagt (video davon). ich fand das eher so mäh, weil ich das gefühl hatte, dass die tritte etwas zu wahllos in alle richtungen gingen, auch in richtung nach unten.

christian fischer fand das stück wohl auch etwas mäh und hat darüber was geschrieben, was sich ein bisschen so anhört wie: och das war doch schon immer so:

Eigentlich wiederholen sich die Dinge nur.

dem kann ich natürlich nicht widersprechen. wobei ich nicht genau verstehe ob das bedeuten soll, kritik an dingen die es schon immer gab sei ordentlicher zu differenzieren oder gleich ganz zu lassen. dem text kann ich das nicht entnehmen. ebenso wenig kann ich diesem satz eine bedeutung entnehmen:

Im Bereich der sogenannten „alten Medien" hat Jan Böhmermann, der ja jetzt im ZDF und damit im Establishment angekommen ist, die Rolle des Aufklärers übernommen.

wenn man im ZDF eine sendung hat, gehört man zum establishment? oder umgekehrt, wenn man zum establishment gehört, kommt man ins ZDF? überhaupt, was ist das überhaupt, dieses establishment? mal nachschlagen:

der duden meint der begriff würde abwertend genutzt um eine „etablierte bürgerliche Gesellschaft, die auf Erhaltung des Status quo bedacht“ sei zu bezeichnen. der begriff würde ausserdem eine „Oberschicht“ aus „politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich einflussreichen Personen“ bezeichnen.

ich möchte ja sehr bezweifeln, dass sich aus einer sendung im ZDF zwangsläufig politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher einfluss ergeben. theoretisch müsste dann auch sascha hehn auf irgendetwas einfluss haben (eine vorstellung die mich irritiert). genaugenommen müsste dann sogar der pumuckl (auch wenn der in der ARD auftrat) zum establishment gehören.

aber wahrscheinlich hat christian fischer die establishmentisierung von böhmermann in seinem „Fachmagazin für differenzierte Betrachtungsweisen“ gar nicht differenzierend gemeint, sondern einfach nur abwertend. wobei ich ja heftig dafür plädiere differenzierung nicht nur beim aufklären, präzisieren oder relativieren anzuwenden, sondern erst recht beim abwerten oder beleidigen von leuten.

also, bitte: mehr liebe und mühe in beleidigungen stecken.

wired.de: Johnny Haeusler rät Verlagen, ihre Websites zu schließen #

konnte diesen text von johnny haeusler nicht zuende lesen, weil wired.de just in dem moment die website schloss. hab ihn dann auf snapchat zuende gelesen.

aber mal im ernst und mit verlaub: ich halte die idee, dass news-outlets auf eigene webseiten verzichten sollten, weil sie dorthin gehen sollten, wo die leute sind, für quatsch. das ist ein bisschen so wie zu sagen: wer abends ausgeht um zu trinken, leute kennenzulernen oder abzuschleppen sollte vorher seine wohnung kündigen. auch die christlichen, europäischen missionare und kreuzritter haben nicht ihre klöster und burgen dem erdboden gleichgemacht, bevor sie dahin gegangen sind, „wo die Menschen sind“.

natürlich sollte jeder, der etwas von menschen will, dorthin gehen, wo die menschen sind. natürlich sollte man darüber nachdenken, ob man ständig versuchen sollte, die menschen von dort wo sie sind zu sich nachhause zu locken. natürlich sollte man auch radikale ideen ausprobieren, so wie nowthisnews.com das macht — oder versuchen aus solchen experiementen zu lernen.

mich erinnert das auch ein bisschen an die gute alte push vs. pull debatte zur jahrtausendwende (1997). da wurde von der (amerikanischen) wired das web, bzw. der browser, erstmals für tot erklärt und die belästigung (push) mit „nachrichten“ schöngeredet. 2010 dann der erneute versuch der (amerikanischen) wired das web totzureden: „The Web Is Dead. Long Live the Internet“.

klar sollen leute die etwas zu sagen haben (nachrichten-organisationen, werber, PRler, missionare) dahin gehen wo die menschen sind. aber sie sollten auch wissen, dass es nicht jeder mag wenn man ständig vor deren gesichtsfeld tanzt, springt und aufmerksamkeit zu erheischen versucht. kommunikation ist vielschichtig und kompliziert. man braucht feingliedrige und sensible werkzeuge dafür. aber nachrichten-outlets zu empfehlen mit dem bulldozer zu arbeiten und alles alte abzureissen, halte ich für einen fehler — oder zumindest für übertrieben.

was man auch bedenken sollte: verlage und news-outlets sind wie sportler: sehr verschieden, sehr unterschiedlich spezialisiert. der trainingsplan für einen 100 meter sprinter muss nicht unbedingt optimal für den gewichtheber oder langstreckenschwimmer sein.