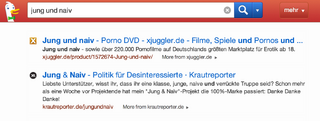

„schnell, unbürokratisch und leistungsstark“ — demnächst vielleicht

ende juni, also vor knapp einem monat, stolperte ich über diesen artikel des VDZ vom 22. januar 2013: „Verteidige deine Presse!“

darin stand unter anderem dieser bemerkenswerte satz:

Das LSR wird schnell, unbürokratisch und leistungsstark von den Verlagen umgesetzt werden und letztendlich zu mehr Konkurrenz und Innovation im Bereich der Suche und Aggregation führen.

einen monat vor dem inkrafttreten interessierte mich was damit wohl gemeint sein könnte und fragte den presskontakt des VDZ mit bezug auf den artikel vom januar folgendes:

anfang august tritt das LSR in kraft. wissen sie welche verlage ihre angebote bereits an das LSR angepasst haben, bzw. welche verlage das LSR bereits „umgesetzt“ haben?

was bedeutet „schnelle, unbürokratische und leistungsstarke“ umsetzung des LSR in der praxis?

falls sich anfang august noch nichts ändert, wann rechnen sie mit sichtbaren, fühlbaren oder innovativen änderungen bei deutschen verlagsangeboten - oder auf der anderen seite, im bereich der suche und der aggregation?

drei tage später versprach mir der presskontakt des VDZ, dass man sich dazu am nächsten tag bei mir melden würde. weitere drei tage später fragte ich nach, wann ich mit einer antwort rechnen könne. der presskontakt des VDZ antwortete einen tag später, dass er nun leider im urlaub sei, meine anfrage aber an einen kollegen weitergeleitet habe.

vorgestern schrieb ich beiden, dem presskontakt und seinem vertreter, dass ich mir jetzt so ungefähr vorstellen könnte, was der VDZ unter einer „schnellen, unbürokratischen und leistungsstarken" umsetzung in der praxis versteht, dass ich mich aber trotzdem über eine antwort auf meine fragen freuen würde.

morgen tritt das leistungsschutzrecht in kraft, nachdem es der VDZ-präsident hubert burda vor ziemlich genau vier jahren erstmals öffentlich lanciert hat. damals bezeichnete ich die forderung nach einem leistungsschutzrecht als „bigotte pfründenkeilerei“ und wunderte mich über die absurdität der verleger-forderung nach einem leistungsschutzrecht:

wie absurd diese forderung ist, erkennt man wenn man google mit einem kiosk vergleicht. in einem kiosk liegen hunderte zeitungen und zeitschriften aus („unsere teuer erstellten Inhalte“). das kiosk macht diese inhalte zugänglich und verkauft die medienerzeugnisse. die verleger gestehen dem kiosk sogar zu, einen teil des erlöses zu behalten. wenn ein kiosk nun ein besonders lukratives geschäftsmodell gefunden hat, zum beispiel indem neben den verlagserzeugnissen auch lotto-scheine, kaffee, belegte brötchen oder selbstgemachtes pesto verkauft werden, sollten die verleger dann auch an diesen erlösen beteiligt werden? schliesslich sind es doch die „teuer erstellten Inhalte“ die die menschenmassen in das kiosk treiben. oder?

jetzt wundere ich mich aber umso mehr, dass die verlegerverbände und die verleger auch nach vier jahren vorbereitungszeit so unvorbereitet vom leistungsschutzrecht getroffen wurden, dass sie ihre maximalforderungen noch für ein paar monate oder jahre auf eis legen und „vorerst“ auf ansprüche verzichten und sich weiterhin unentgeldlich bei google news auflisten lassen — oder wie hubert burda das damals nannte, sie lassen sich weiter „schleichend enteignen“.

aber ankündigungen beiseite, mich würde wirklich interessieren, wie sich die verleger die umsetzung vorstellen und wie sie glauben, dass diese umsetzung zu mehr konkurenz und innovation im bereich suche und aggregation führen könnte. vielleicht kann da mal jemand fragen, den die presskontakte beim VDZ ernst nehmen.

rivva hat jetzt seine snippets abgeschnitten. was ich nicht wirklich schlimm finde. snippets werden überbewertet, sowohl von den verlegern, als auch von den leistungsschutzgegnern. rivva funktioniert seit jeher auch ohne snippets: siehe @rivva. und erfreulich scheint mir auch, dass frank westphal ankündigt, dass es ein „neues rivva“ geben wird, das den schnippselverlust, so hofft er, zu kompensieren wisse. so hat das LSR also in gewissem sinne bereits zu innovation geführt.

ich wiederhole es ja schon seit vielen, vielen jahren: ich glaube dass einschränkungen, schranken, vorschriften die phantasie befügeln. allerdings meistens nicht in dem sinne, in dem sich die väter und mütter der vorschriften und schranken das vorstellen. die akademie der künste am pariser platz ist eine glaspalast geworden, obwohl die stadtplaner hunderte vorschriften formuliert hatten, die steinfassaden mit fensteröffnungen erzwingen sollten. günter behnisch sagte damals zu etwas ganz anderem: „das war die kunst: unter grossen zwängen etwas ungezwungenes zu bauen.“ (ix vor vier jahren über das gleiche thema)

die einschränkungen auf 140 zeichen oder 6 sekunden bei twitter oder vine beflügeln die kreativität und kommunikation von millionen menschen in zuvor unvorstellbarem ausmass. bändeweise steuervorschriften halten unternehmen wie apple, amazon oder starbucks nicht davon ab, mikrige bis keine steuersätzchen in den ländern in denen sie aktiv sind zu zahlen.

vorschriften kreativ zu umgehen oder zu umtänzeln ist der menschen liebstes hobby. und das lieblingsziel von CEOs. das mit dem leistungsschutzrecht wird noch für eine menge unhaltung sorgen.