sonntagsspaziergang

in diesem artikel sind zwei facebook-einträge eingebettet. aus dem einbettcode habe ich den facebook-universal-javascriptcode entfernt, deshalb wird standardmässig im feedreader, aber auch auf der webansicht nur der noscript-teil des einbettcodes angezeigt. den kann man übrigens auch beliebig manipulieren und erweitern, also reinschreiben was man will. sobald der embed durch javascript aktiviert ist, verschwindet das selbst hinzugefügte. entscheidend für das embedden ist die in einem div versteckte data-href mit dem link zum entsprechenden facebook-eintrag.

um die native embed-ansicht zu sehen, muss das ausspäh- und anzeige-javascript von facebook nachgeladen werden. das geht mit einem klick hier oder indem der facebook-aufklapper am fuss des artikels aufgeklappt wird (damit lädt der facebook-ausspäh-javascript-code für den like-button nach).

Eintrag von Felix Schwenzel.

Eintrag von Markus Angermeier.

mal ne gute sache der cdu:

parteiprogramm in leichter sprache. das ist barrierefrei: http://link.to.it/178jKDF

und so kapierts hoffentlich jeder.

z.B.: » Wir wollen: - Mehr Über-Wachung. Mit Kameras. «

» Verbrecher im Internet Manche Leute machen im Internet schlimme Sachen. Zum Beispiel: - Sie klauen Bilder im Internet. «

hier mehr:

http://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/regierungsprogramm-in-leichter-sprache-btw13.pdf

interessant ist, dass der erste eingebette eintrag einen share beinhaltet von einem post das mit speziellen privatshären-einstellungen auf facebook eingetragen wurde. wenn ich den embed mit einem browser aufrufe mit dem ich nicht bei facebook eingeloggt bin, wird der embed nicht gerendert. wird er gerendert, zeigt sich ein rendering-problem; das eingebettete bild wird viel zu gross angezeigt.

(teil 1 hier)

beim wandern sieht man seiten der stadt, die man sonst, auf dem fahrrad, im auto, in der bahn kaum zu sehen vermag. man erkennt, wenn man durch berlin wandert, wie unglaublich vielseitig diese stadt ist — und wie wenig man von ihr weiss. beispielsweise dass der weg durch den tiergarten, vorbei am schleusenkrug, direkt am bahnhof zoo auskommt. das ist logisch, steht so in jeder landkarte, aber erst wenn man den fussweg langegangen ist, quasi aus dem wald auf den vorplatz des bahnhof zoo tritt, versteht man den zusammenhang.

jede strasse der man folgt ändert sich alle paar hundert meter mal radikal, mal weniger. die bundesalle, die am bahnhof zoo als joachimstaler strasse anfängt und ungefähr eine kreuzung nach dem kurfürsten damm zur bundesallee wird, fängt prächtig an, strotzend vor touristenfallen und wandelt sich dann langsam in eine 70er-jahre architekturhölle. inklusive einer passenden einrichtungshölle.

hier reihen sich betonburgen mit wohnungen, hotelzimmern und verwaltungsgebäuden aneinander.

zwischendurch bricht der beton auf und es tun sich strasse auf die aussehen als seien sie aus düsseldorf hierher gebeamt worden. düsseldorfer chique trifft berliner grössen- und 70er-jahre effizienzwahn. ich musste dann irgendwann ein bisschen in die wohnviertel nach westen abdriften, weil mich die bundesallee zu sehr frustrierte. dort gibt es offenbar eine hackerstrasse.

von dort aus landete ich dann an der hinterseite eines riesigen einkaufzentrums das sich „boulevard berlin“ nennt. die architektur zeitgenössisch, ambitioniert, aber trotzdem gigantomanisch und schrecklich.

den turm da an der schildhornstrasse kannte ich noch nicht. er sah aus, als hätten sich dort mal wohnungen befunden. in der wikipedia steht, dss der turm lediglich gastronomisch genutzt wurde und bierpinsel genannt wird. davon hatte ich schon öfter in der zeitung gelesen, aber immer gedacht, der bierpinsel wäre der turm an der avus. aber das ist die avus raststätte. der bierpinsel steht zur zeit jedenfalls leer und bietet platz für graffiti und tauben.

ich war also schon in steglitz. in der schlossstrasse hatte ich dann endgültig mein düsseldorf déjà-vu. confiserien, pâtisserien, schuhgeschäfte, ein hippster-kaufhaus („naturkaufhaus“), body shops, japaner, italiener — und ein starbucks. ich musste jetzt nach fast 2½ stunden marsch doch mal pinkeln. ich entschied mich dagegen, €3,50 für heisse milch mit einem espresso zu bezahlen und freute mich auf den guten, altmodischen filterkaffee mit kaffeesahne, der mich bei meinen verwandten erwartete. noch 20 minuten, 20 minuten steglitz. das hochhaus über dem ubahnhof rathhaus steglitz sah aus als büsse es für die bausünden der 70er jahre und rief laut: „renoviert mich!“ niemand schien sich für die rufe zu interessieren. kurz darauf ein denkmal für den verzweifelten architekten.

10 minuten vor dem ziel dann noch ein riesiger BMW, mini, rolls royce und ferrari und so weiter händler. für die rolls-royce ausstellung wurde extra ein kleines showroom-gebäude gebaut. leider extrem scheusslich. die betreiber finden den bau zwar „modern und elegant“ und dass mit diesem „Ambiente das Image der weltberühmten Manufaktur für Luxus-Automobile“ unterstrichen werde. das kann man, zumindest mit dem blossen auge, leider nicht erkennen.

die rolls-royce autos selbst haben in etwa die reifen-grösse und karosserie-höhe von modernen SUVs. ich mag die klobige und gigantomanische gestaltung der wagen. und ich glaube SUVs versuchen in genau diese reifenspur zu treten: erhöhte sitzposition, viel geborgenheit spendendes und aggressivität ausstrahlendes blech um die passagiere, riesenreifen und platz und verbrauch ohne ende. quasi das genaue gegenteil eines kleinwagens.

10 minuten später war ich am ziel. mein t-shirt hatte ein paar salzränder, die aber vom einsetzenden regen wieder maskiert wurden. erstaunlicherweise war ich nicht erschöpft, die beine waren nicht müde, auch einen tag später hatte ich keinen muskelkater. zurückzulaufen hatte ich dann aber doch keine lust mehr, ich wäre dann erst gegen 22 uhr zuhause gewesen. und man solls ja nicht übertreiben.

heute früh hab ich mir gedacht: was herr nilzenburger kann, kann ich schon lange. statt allerdings tagelang durch die italienische walachei zu laufen (teil eins, zwei, drei, vier) und dabei entweder fast zu verdursten, von wölfen angefallen zu werden und teilweise kein funknetz empfangen zu können, habe ich mir vorgenommen durch die berliner walachei zu laufen. quasi die zivilisation zu erkunden, statt der natur. da kam es mir gelegen, dass die frau meines cousins (wie nennt man die, schwieger-cousine?) heute nachmittag ihren geburtstag im gegenüberliegenden teil berlins feiern wollte, in steglitz. laut google maps dauert die 13 kilometer lange strecke vom wedding nach steglitz zu fuss ca. drei stunden.

also bin ich um 14 uhr nach dem mittagessen (erbsensuppe mit schälerbsen, die leider al dente waren) losgegangen. ohne rucksack, ohne wanderschuhe, ohne proviant und wasser, nur mit meinem multifunktions-telefon und einem ladekabel. einfach im flur tschüss rufen, raus aus dem haus und immer richtung süden laufen.

gleich nach 700 metern das erste highlight der wanderstrecke, eine robocop-plastik für den frieden im belgischen viertel und die welt. umgeben von rosen, bäumen und biertrinkern (nicht im bild).

kurz danach ein gestürzter baum und jemand der im gehen sprechgesang übt (nicht im bild). das ist etwas was ich im wedding jetzt schon öfter beobachtet habe, junge, stark von männlichkeitsritualen geprägte männer, die kopfhörer auf dem kopf haben und dabei laut mitsingen rhytmisch sprechen. oder reimen. was weiss ich. auf jeden fall fotografiere ich die nicht — aus furcht danach ebenfalls wie der umgefallene baum auszusehen.

danach ging es vorbei an der beuthhochschule für technik, der charité, auf deren gelände, beim deutschen herzzentrum witzigerweise das axel-springer-gästehaus liegt und am kraftwerk moabit.

in moabit selbst gibt es offenbar bieber (oder wie herr k. vermutete, kiffer mit fressflashs). ausserdem gibt es in moabit genausoviele spielhallen und friseure wie im wedding. ich fühlte mich fast ein bisschen wie zuhause. was mich auch wunderte; ich hatte weder durst noch appetit auf eis oder döner, obwohl ich schon beinahe 4 kilometer gelaufen war.

an der spree bin ich auf einen uferweg abgebogen der angeblich bundesratufer genannt wird. der weg war schöner als der name vermuten lässt und die rasenstücke am wasser und die sitzbänke wurden intensiv genutzt. einige rucksacktouristen oder obdachlose schliefen dort, eltern mit kindern, jugendliche ohne eltern, shisha-raucher und eine frau die die flöte zu spielen schien, in echt aber nur eine calippo-eis genussvoll in den mund schob.

plötzlich war ich dann im tiergarten. bis hierhin ging alles so schnell. ich hatte immer noch keinen durst und nur eine kitzekleine lust auf speiseeis entwickelt. die verging mir aber ein bisschen am eingang zum tiergarten, an dem ein toiletten-container einen infernalischen pisse-geruch verbreitet. den bekam ich bis zum schleusenkrug nicht aus der nase und da dort auch kein „impulseis“ verkauft wird (so nennen die profis das offenbar), ging ich weiter zum bahnhof zoo.

am bahnhof zoo packte mich dann die speiseeis-gier. ich ging zu mcdonalds, aber als ich dort gefühlte 10 minuten in einer schlange stand und dabei kein befriedigendes vorankommen beobachten konnte, war mein speiseeisimpuls verflogen und ich verliess den offenbar minderwertig organisierten laden wieder und ging weiter richtung süden. am kurfürstendamm gab zum glück einen weiteren mcdonalds-outlet, der zwar auch mit schlangen vollstand, bei dem man aber am automaten bestellen konnte. die tablettbefüller die ihre anweisungen von kleinen monitoren ablasen und offenbar sehr froh waren, nicht mehr mit kunden reden zu müssen, waren ein musterbeispiel der effizienz. zumindest im vergleich zum mcdonals am bahnhof zoo. draussen verspeiste ich mein am automaten bestelltes und von stummen angestellten gezapftes softeis mit schokososse mit blick auf einen „kippenlaster“.

die hälfte der strecke hatte ich jetzt hinter mir. und ich fragte mich, was es besseres gebe, als sonntags durch die stadt zu wandern. vor allem fiel mir auf, dass ich an normalen samstagen beim einkaufen ähnliche strecken zurücklege, aber lange nicht so weit komme. mit einem ziel vor augen und einem frisch geladenen multifunktions-telefon ungehetzt, entspannt durch die stadt zu laufen, eis essen — ich glaube ich hatte mir gerade meine neue lieblingssportart ausgedacht.

nachdem vor ein paar tagen matthias matussek meinte, dass in den USA alles besser sei, vor allem das fernsehen, als in deutschland, hat jetzt jan fleischhauer in das gleiche horn gestossen. matussek deutete an, dass er in der daily show bestimmt nicht beleidigt worden wäre, weil dort „profis“ und „könner“ arbeiteten, statt dumpfbacken wie krömer:

Ich empfehle dringend, sich andere Late-Nights reinzuziehen, Formate wie die Daily Show mit Jon Stewart, die besonders die junge Zielgruppe binden - die sind tatsächlich unterhaltsam und intelligent, ohne „Arschloch“ und Puff-Witze.

Warum? Weil hier von Könnern und Profis an Pointen gearbeitet wird und an Recherchen über die Gäste, statt auf Momente des Fremdschämens zu hoffen. Weil Gespräche geführt werden, mal mehr, mal weniger geistreich, statt den Mob grölen zu lassen.

genauso wie matussek greift jan fleischhauer auf spiegel online die RBB-intendantin dagmar reim an, dass sie jemanden wie krömer ungestraft fernsehen machen lässt und stellt jon stewart als leuchtendes beispiel der intelligenten und professionellen fernsehunterhaltung dar:

In den USA ist die Late-Night-Show eine Gattung, die mit Rücksicht auf die vorgerückte Stunde nur die hellsten Köpfe beschäftigt. Die traurige Wahrheit ist hierzulande, dass jemand wie die RBB-Intendantin Reim Jon Stewart für einen 1993 verstorbenen Schauspieler hält und "Late Night" für eine Erfindung von Hans-Joachim Kulenkampff.

statt jemanden „hinterfotziges arschloch“ zu nennen, hat jon stewart kürzlich donald trump „fickgesicht“ („fuckface von clownstick“) genannt. na gut, die „könner“ und „profis“ der daily-show-redaktion hatten „recherchiert“, dass das donald trumps geburtsname sei. was nicht stimmt, aber irre witzig ist. viel witziger als puffwitze.

im märz nannte stewart den amerikanischen kongress, also das amerikanische parlament „verfickt inkompetent“ („fucking incompetent“) und suggerierte, dass dessen angehörige lieber rumwichsen würden als den amerikanern zu helfen („We’re the ones blacking out, while they’re all still jerking off“).

in einem sehr berühmtgewordenen gespräch in der mittlerweile abgesetzten CNN-sendung „crossfire“ (wikipedia dazu), nannte stewart einen der moderatoren „pimmel“, „arsch“ oder „schlappschwanz“, je nachdem wie man das wort dick übersetzen möchte.

in einer sendung im august des letzten jahres, nannte er einen idioten völlig zu recht ebenfalls „dick“, und nahm in der einleitung zu dieser gekonnten und professionellen pointe gleich noch einen senator wegen seines aussehens aufs korn; er deutet an, dass der senator lindsey graham, der sich wohl vehement gegen gleichberechtigung für schwule und lesben aussprach, wie eine „mittelalte lesbe“ aussehe und fragte sich ob lindsey nicht ein mädchenname sei.

was ich mit diesen bespielen eigentlich nur sagen will, was aber auch jeder der die daily show auch nur einmal gesehen hat auf anhieb erkennt: jon stewart und seine „Könner und Profis“ agieren gerne und aggressiv unter der gürtellinie. stewarts sendung piept ständig, weil sein lieblingswort „verfickt“ („fuck“, „fucking“, „fucker“, „fuckface“) nicht ungepiept über den sender gehen darf.

jon stewart als flätigen und gesitteten gegenpol zu kurt krömer darzustellen ist leider ein ausweis von völliger ahnungslosigkeit. sicherlich ist jon stewart furchtbar schlau, professionell und witzig und kann grandios interview führen (hier eine sendung in der es vornehmlich um fürze geht). aber er beleidigt menschen auch furchtbar gerne. meistens zu recht, wobei das ja auch ne geschmacksfrage ist, wer zu recht und wer zu unrecht beleidigt wird.

aber apropos professionalität; die beiden großkopferten vom spiegel bekleckern sich bei ihren angriffen auf kurt krömer und dagmar reim nicht gerade mit professionalität: der eine geht, ganz der profi, in eine sendung die er noch nie gesehen hat und von der er nichts weiss. der andere liest bei seinem kollegen, dass jon stewart ein kluger, professioneller saubermann sei und reicht das ungeprüft an die spiegel-online-leser weiter. das wirkt zwar meinungsstark, aber leider auch merkbefreit und peinlich.

nochmal jan fleischauer:

Nur wer in der Gremienwelt der ARD großgeworden ist, kann es als Ausweis von Humor verstehen, wenn ein Moderator in seiner Sendung möglichst oft das Wort "Arsch" unterbringt, ältere Frauen fragt, warum sie nicht schon tot sind, ihnen dann einen Plastikeimer zwischen die Beine hält, um "alles abtropfen zu lassen", und sich anschließend das Mikro als Penisersatz vor den Hosenlatz klemmt.

ich fands witzig, auch ohne in der gremienwelt der ARD grossgeworden zu sein. und auch die behandlung von mary roos war nicht nur witzig, sondern trotz der kräftigen sprache, durchaus respekt- und sorgenvoll.

ich fand es früher™ auch witzig, dass harald schmidt in schmidteinander nicht nur einen „fotzibär“ hatte, sondern auch einmal norbert blüm rudi carell einlud der sich einen eimer wasser über den kopf schüttete und dann wieder die sendung verliess. oder dass schmidt sich nicht an absprachen mit seinen interviewpartnern hielt und die in der sendung zur weissglut trieb. ich finde auch craig ferguson irre witzig, den manche — völlig zu recht — als klügsten showmenschen im amerikanischen fernsehen bezeichnen. matussek und fleischhauer würden aber die professionalität, witzigkeit und klugheit von craig ferguson niemals bemerken, weil sie die sendung schon in der standup-sektion abschalten würden. ferguson kommt dort niemals ohne mindestens einen penis-, lesben-sitzreihen-witz oder billige sexualle anspielungen und anmerkungen zu seinen angeblich erregten brustwarzen aus. craig ferguson kaspert voll auf kurt-krömer-niveau herum, teilweise minutenlang unter der gürtellinie.

dem niveau der diskussion die matussek und fleischhauer hier anzuschieben versuchen, wäre enorm geholfen, wenn sie einsehen würden, dass es verschiedene arten von humor gibt und geben muss. und dass nicht ihr humor — oder genauer, seine abwesenheit — das mass der dinge ist.

kurzversion: die ikea aktivkohlefilter nyttig fil 558 für die aus dem sortiment genommene abzugshaube luftig BF325 kann man mit [amazon-werbelink] elektrolux filtern des typ 303 ersetzen.

im dezember haben wir bei ikea eine neue küche gekauft. eigentlich soll man die aktivkohlefilter der küchenabzugshaube ja alle 4 monate austauschen (immerhin kosten die jeweils 15 euro und unsere „LUFTIG BF325“ braucht zwei davon), aber wir haben einfach gewartet bis der filter so voll war, dass nichts mehr durchging. nach 7 monaten war es soweit.

bei ikea erfuhren wir dann am wochenende, dass ikea unsere „luftig“ abzugshaube, sowie die benötigten aktivkohlefilter „NYTTIG FIL 558“ aus dem sortiment genommen hat. in diesem strang des offiziellen ikea-community-dings lässt eine mitarbeiterin verlauten:

… leider gibt es keine Ersatzfilter für die Dunstabzugshaube. Aktuell gibt es jedoch noch geringe Restbestände des NYTTIG Filters in den Einrichtungshäusern Berlin-Tempelhof, Chemnitz und Regensburg.

Liebe Grüße

Dein hej Team

das ist schon erstaunlich; wie will man bei ikea eigentlich die 5 jahre garantie die auf das gerät gewährt werden einhalten, wenn ein ersatzteil das alle 4 monate ausgetauscht werden soll, nicht mehr lieferbar ist? eigentlich sollte man die scheisse das gerät ausbauen und bei ikea vor die tür kippen den garantiefall anmelden. defakto ist das gerät so bereits nach sieben monaten im arsch unbrauchbar. kaputt. müllreif. von lieblosen grosseinkaufs-anzugträgern weggespart oder sortiments-optimiert. anzugsträger, die sich im marketing-modus per du an einen ranwanzen, aber ansonsten bei ihrer profitmaximierung öffentlich auf die kunschaft scheissen pfeiffen.

ikea und die beifahrerin (und ich) waren mal gute freunde. unser verhältnis ist jetzt aber ernsthaft getrübt. sagt die beifahrerin, die leider sehr nachtragend ist.

in australien wird die alte luftig-abzugshaube BF325 und ihr nuttiger filter 558 erstaunlicherweise noch verkauft.

mit etwas suchmaschinenbedienung lässt sich übrigens razusfinden, dass die LUFTIG BF325 wohl von elektrolux gebaut wurde und sich dort elektrolux kohlefilter des typ 303 einsetzen lassen. bei amazon kann man die dann für preise von bis zu €134,00 kaufen. aber eben auch für [amazon-werbelink] knapp 14 euro. das ist in etwa der ikea-originalpreis. am samstag habe ich zwei stück davon bestellt und tatsächlich passen die filter problemlos in unsere abzugshaube.

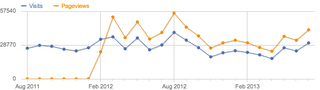

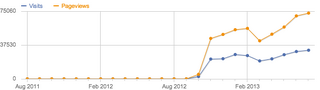

das sind laut piwik die monatlichen besucherzahlen dieser website bis ende juli 2013 (siehe auch hier). man sieht dass die monatlichen besucherzahlen um die 28tausend herumschwenzeln, was eine recht mikrige zahl von knapp 900 websitebesuchern pro tag macht. per RSS liest nochmal die gleiche anzahl leser mit.

die anzahl der rss-leser (so erfasse ich die) hat im juni erstmal über 30tausend erreicht. die abschaltung des google readers hat also keinesfalls zu einem rückgang der RSS-nutzung geführt. zumindest nicht hier.

ich poste ja nicht so gerne native embedcodes (wegen tracking und so) hier rein, aber gestern habe ich aus egozentrischen und ästhetischen gründen eine ausnahme gemacht und heute aus anderen gründen:

ansonsten: benutzt blocker wie ghostery oder ähnliches und geht am 7. september auf die strasse.

Martin Weigert recommended this article from wirres.net

!function(d,s){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];js=d.createElement(s);js.src="https://quote.fm/embed.js?id=90653";js.charset="UTF-8";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,"script");

vor acht tagen gefiel mir ein kostenlos lesbarer artikel auf süddeuschte.de so gut, dass ich dafür etwas bezahlen wollte. eine bezahl- oder spenden-funktion fand ich auf der seite der süddeustchen zeitung nicht. die süddeutsche bietet zwar print- und digitalabos und jede menge apps (ituneslink) an, aber eine möglichkeit einzelne artikel zu bezahlen, oder der redaktion einfach geld zukommen zu lassen habe ich nicht gefunden.

ich habe dann zwar noch eine möglichket gefunden für den artikel zu bezahlen, indem ich das (papier) sz-magazin für exakt zwei euro bestellt habe, in dem der artikel ursprünglich erschien. das finde ich super günstig, zumal in den zwei euro auch das porto für die unnütze papier-lieferung enthalten ist. ausserdem bin ich jetzt „registriert“, wofür ich sogar eine dankes-email erhielt:

Sehr geehrter Herr Schwenzel,

vielen Dank für Ihre Registrierung bei Süddeutsche Zeitung Shop!

kurz darauf bedankte man sich erneut bei mir:

Sehr geehrter Herr Schwenzel,

vielen Dank für Ihre Bestellung im Süddeutsche Zeitung Shop.

bei fragen könne ich mich auch gerne an den kundenservice wenden. da ich eine frage hatte, bedankte ich mich also auch und fragte:

vielen dank für die promte bestätigung.

können sie mir die rechnung auch gleich per email schicken?

ich zahle dann auch gleich.

darauf bekam ich eine handgeschriebene email zurück, in der sich eine sehr freundliche dame auch zuerst bedankte und mir schrieb:

Sehr geehrter Herr Schwenzel,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Gern senden wir Ihnen die Rechnung per Mail, sobald diese erstellt wurde.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

mir brannte die frage warum der magazin-kauf die einzige abo- und app-freie methode für süddeutsche-zeitungs-inhalte zu zahlen sei dann doch zu sehr unter den fingern, also fragte ich:

ja, ich habe noch eine frage. das sz-magazin habe ich gekauft, weil es keine andere möglichkeit gab für die reportage von michael obert etwas zu zahlen. und ich unbedingt etwas für die geschichte zahlen wollte.

http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/40203/jetzt kommt die frage: gibt es keine andere möglichkeit (freiwillig) für artikel aus der sz oder dem sz-magazin die online zu lesen sind zu bezahlen, als ein heft zu kaufen? vor allem ohne ein abo abzuschliessen? wenn nein, warum nicht?

die handgeschriebene antwort der sehr freundlichen dame dauerte diesmal ungefähr einen tag und fing, natürlich, so an:

Sehr geehrter Herr Schwenzel,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

die antwort selbst war etwas unbefriedigend. die sehr freundliche dame erklärte mir, dass die gesamte zeitungsbranche derzeit im wandel sei und dass mein wunsch, nur für die inhalte die ich lesen wollte zu zahlen, sicherlich auch irgendwann einmal möglich sein werde und derzeit in der verlagswelt ausgiebig diskutiert werde. sie wies mich darauf hin, dass die verlagswelt sich derzeit frage, ob man sich bei einem solchen bezahlmodell dann überhaupt noch leisten könne eine zeitung zu produzieren und ob dann vielleicht nur noch artikel die massentauglich seien veröffentlicht würden. das alles müsse bei meiner fragen berücksichtigt werden.

obwohl mich die sehr freundliche dame abschliessend (wieder) darauf hinwies, dass ich ihr gerne noch mehr fragen stellen könnte, liess ich das mal so stehen. ich hatte ja nur 2 euro bezahlt und kein abo abgeschlossen und wollte nicht nerven.

ich wies sie also nicht darauf hin, dass es mir nicht darum gehe nur noch für sachen zu zahlen die mir gefallen (wo kämen wir denn dahin wenn jeder nur noch für sachen die ihm gefallen geld ausgibt?), sondern dass ich überhaupt zahlen können wollte ohne mich gleich an die süddeutsche zeitung zu binden.

ich weiss natürlich, dass eine mitarbeiterin des sz-shops nicht für den verlag der süddeutschen zeitung sprechen kann, aber ich fürchte beinahe, dass das was sie mir schrob doch genau der mentalität der deutschen verlage entspricht.

wenn es nach denen geht, sollen die leser statt der angeblichen kostenloskultur nachzugehen, die die verlage derzeit anbieten, mit jedem einzelnen verlag abonnements abschliessen. da ich regelmässig die zeit, den spiegel, diverse heise-magazine, die brandeins, den guardian, die new york times, die FAZ, die wired und ca. 200 andere verlagserzeugnisse lese wären das pi mal daumen 211 abonnements die ich abschliessen müsste.

man kann die absurdität dieses abo-gedankens in einer digitalen welt, in der ich zugriff auf jedes erdenkliche verlagserzeugnis der welt haben kann, eigentlich kinderleicht erkennen — nur konsequenzen scheint in der verlagswelt niemand zu ziehen. stattdessen werden weiterhin abo-modelle als das nächste grosse ding gepriesen. die welt ist stolz auf 47 tausend (oder so) digital abonnenten, die bild verkauft ihr plus auch nur als abo. bei der FAZ habe ich (neben abos) nur die möglichkeit einzelne artikel zu apothekenpreisen um die zwei euro zu kaufen oder gar nichts bezahlen zu können. wenn ich wollte, könnte ich allerdings „rechte“ erwerben.

ich will das alles nicht. ich will keine abos abschliessen, ich will keine rechte erwerben, ich will nach dem bezahlen kein papier geliefert bekommen. ich will einfach für etwas das ich schätze, das mir empfohlen worden ist oder über dass ich im netz gestolpert bin bezahlen können. das muss auch nicht die einzige methode sein, aber mir erscheint sie im moment logisch und verständlich. warum ist die taz die einzige zeitung die das anbietet? haben die verlage wirklich angst vor der abonnement-kanibalisierung durch microzahlungen für einzelartikel? sind es die technischen schwierigkeiten? ist es furcht vor dem misserfolg? glaubt niemand, ausser jeff bezos, dass man millionen durch die verehrung von lousy pennies scheffeln könne?

das sz-magazin kam einen tag nach der bestellung per post, die rechnung zwei tage später. und heute, 10 tage nach meiner bestellung habe ich die dritte handgeschrieben email der sehr freundlichen mitarbeiterin des sz-shops erhalten, die mich darauf hinwies, dass ich die rechnung jetzt per email erhalten habe. menschen die mal freundlich behandelt werden möchten, kann ich nur empfehlen im shop der süddeutschen einkaufen zu gehen.

bild von joschmaltz cc lizensiert by-nc-sa

ich glaube das ist eine der herausragenden qualitäten des internets; dass es fragen beantwortet, die niemand stellt und die oft auch niemanden interessieren. zum beispiel: wer steckt eigentlich hinter peer steinbrück? oder genauer, hinter peersteinbrueck?

eins ist sicher: nicht pete souza, der das flickr-konto des weissen hauses füllt. aber zur beruhigung: das instadings von barack obama ist auch kreuzöde.

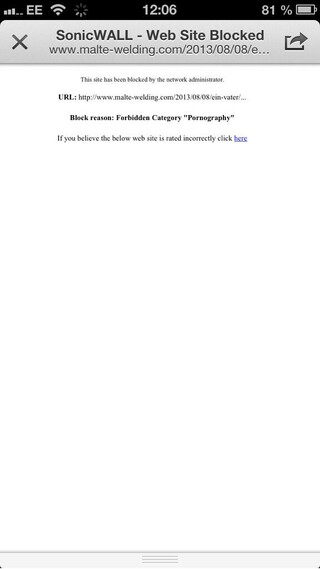

Ronny Jahn @ronnyjahn

@maltewelding In England fallen deine Beiträge in die Kategorie "Pornography" pic.twitter.com/Gx5KdGc9PP

ich mochte pferde schon als kind. und pferde zu reiten fand ich, möglicherweise auch wegen des fernsehens, total faszinierend. wahrscheinlich ist das auch so ein kindliches machtdings: auf einer kreatur sitzen und bestimmen wo es langgeht. wie autofahren; hier sitze ich und mache mir die technik oder das pferd untertan.

meine ersten versuche mit diesem machtdings waren nicht besonders erfolgreich. ich muss so um die 6 oder 7 jahre alt gewesen sein, als mich mein vater auf einer nordseeinsel auf meinen ausdrücklichen wunsch auf ein mietpony setzte und das pony mit mir auf dem rücken am strand entlangführte. ich fand das nach einer weile ein bisschen langweilig und war der festen überzeugung das biest unter mir auch ohne seine hand am halfter beherrschen zu können. was sollte auch so schwer sein am reiten? gas gibt man indem man die beine zusammendrückt, wenn man den zügel recht zieht, geht das pony rechts, zug am zügel nach links lenkt nach links und an beiden zügeln ziehen bringt das pony zum stillstand. das wusste ich bereits als kind — wie alle anderen kinder auch.

also bat ich meinen vater inständig, die hand vom ponygeschirr zu nehmen und mir die steuerung zu überlassen. als er losliess schritt das pony folgsam weiter an seiner seite geradeaus. aber auch das wurde mir nach einer weile zu langweilig und ich gab ein bisschen gas. erstaunlicherweise funktionierte das super. aus dem schritt beschleunigte das pony übergangslos in den galopp. mit mir oben drauf. ich war der könig der nordsee. als ich meinen vater von hinten irgendwas rufen hörte, versuchte ich zu bremsen. aber die bremse war offenbar kaputt. das pony galopierte einfach weiter. so ein galopp ist ziemlich rüttelig. ich hopse von hoch und runter auf dem pferderücken und da meine beine, ich war ja noch ein kind, zu kurz waren um richtig guten halt auf dem pony zu finden, wandelte sich meine aufrechte position lansam in eine seitliche position. ich rutschte den sattel langsam zur linken seite herab. als meine stellung etwa 20 vor 12 zum ponyhals entsprach, entschied ich mich mich fallen zu lassen. sobald ich den ponyrücken verlassen hatte, funktionierte die bremse des pony plötzlich. es hielt an, drehte um um galoppierte nach einer kurzen gedenksekunde zurück zum stall. ohne mich.

als ich 12 jahre alt war zwang mich meine mutter mir einen sport auszusuchen dem ich künftig wöchentlich nachgehen sollte. judo hatte ich nach zwei jahren, dem gelben gürtel und meinem ersten verlorenen wettkampf gerade aufgegeben. das training war anstrengend, die ansprüche des trainers hoch. ich wollte künftig einem etwas weniger anstrengenden und frustrierendem sport nachgehen. einen, wo man sich nicht von stärkeren auf den boden drücken lassen oder anstrengendes konditionstraining durchstehen musste. einen, wo man sich wie ein könig fühlen konnte. also sagte ich meiner mutter, dass ich reiten lernen möchte.

leider war das dann doch ziemlich anstrengend, weil ich jede woche 10 kilometer von zuhause zu einem reiterhof mit dem fahrrad fahren musste. die reitstunden fand ich eher langweilig, machte das aber regelmässig für die nächsten drei oder vier jahre. ich lernte lenken, gas geben und bremsen auf störischen, abgestumpften gäulen, aber auch auf hypersensiblen pferden, die auf die kleinsten hilfen reagierten. ich lernte fliegende galoppwechsel, lernte wie man bei pferden den rückwärtsgang einlegt und später sogar, wie man auf einem pferd über hindernisse springt. nur eines habe ich in all den jahren reitunterricht nie gemacht, ausserhalb der reithalle oder des reitplatzes „auszureiten“.

mit sechzehn jahren schaffte ich es aus dem „du musst aber irgendeinen sport machen“-programm meiner mutter auszusteigen. ich glaube es half, dass meine schulischen leistungen miserabel waren und ich so tat als würde ich dann die schule als sportliche herausforderung annehmen. ich glaube das war die zeit, in der ich zum ersten mal nicht versetzt werden sollte und mich auf meine erste nachprüfung vorbereitete. ich sass dann auch sehr lange nicht mehr auf einem pferd, aber meine schulischen leistungen wurden trotzdem nicht besser. ich blieb noch zweimal sitzen¹ und interessierte mich mehr oder weniger nicht mehr für pferde bis ich 18 jahre alt war.

zwei bilder von stränden in washington state anno 1994

irgendwann im sommer, während ich als austauschschüler in den USA war, war ich auf einem ausflug mit ein paar anderen austauschschülern irgendwo an der küste von washington (dem bundesstaat). dort gibt es wunderschöne urwüchsige strände. und an einem dieser strände konnte man sich pferde stundenweise mieten. wir waren glaube ich zu fünft und liehen uns alle ein pferd. ungefähr 5 minuten lang ritten wir gemeinsam den strand entlang, bis vier der pferde keine lust mehr darauf hatten den strand entlang zu reiten. die pferde hatten sich offenbar entschlossen, dass sie zurück zu ihrem stall am strand wollten. und ihre vier reiter hatten offenbar nicht die fähigkeiten das zu verhindern.

ich fand, dass die mangelnden reiterischen fähigkeiten meiner kollegen mich nicht davon abhalten sollten meine volle mietzeit auszukosten und ritt weiter den strand entlang. das war in der tat genauso toll wie ich mir das beim betrachten von malboro-werbung immer vorgestellt hatte. in amerika! am strand! entlanggaloppieren! mit einer fluppe im mund!

für diese halbe oder ganze stunde am pazifik-strand hatten sich die vielen jahre reituntericht, die stundenlangen anfahrten mit dem fahrrad und später mit dem bus zum reitstall gelohnt. so pathetisch sich das anhört, so genoss ich diese augenblicke. dieser ausritt am gehört zu meinen zwanzig lieblingserinnerungen.

ich vermute — und fürchte — dass die hoffnung auf genausolche augenblicke auch der grund für viele menschen ist, sich schnelle autos, cabrios, motoräder oder motorboote zu kaufen. aber auf einem pferd ist es glaube ich besonders befriedigend, weil es nicht ohne weiteres willig ist, wie ein auto oder ein boot. um ein pferd zu beherrschen braucht man einen tacken mehr know-how. einem computer übrigens nicht ganz unähnlich.

es gibt zum thema ponyhof eine „blogparade“ von anne schüssler. siehe auch rivva.

1) insgesamt bin ich dreimal sitzengeblieben, ahbe aber zweimal trotzdem versetzt worden, weil ich die nachprüfung in französisch schaffte. beim dritten mal durfte ich keine nachprüfung machen, weil ich mehrere sechsen auf meinem versetzungszeugnis hatte.

ende juni, also vor knapp einem monat, stolperte ich über diesen artikel des VDZ vom 22. januar 2013: „Verteidige deine Presse!“

darin stand unter anderem dieser bemerkenswerte satz:

Das LSR wird schnell, unbürokratisch und leistungsstark von den Verlagen umgesetzt werden und letztendlich zu mehr Konkurrenz und Innovation im Bereich der Suche und Aggregation führen.

einen monat vor dem inkrafttreten interessierte mich was damit wohl gemeint sein könnte und fragte den presskontakt des VDZ mit bezug auf den artikel vom januar folgendes:

anfang august tritt das LSR in kraft. wissen sie welche verlage ihre angebote bereits an das LSR angepasst haben, bzw. welche verlage das LSR bereits „umgesetzt“ haben?

was bedeutet „schnelle, unbürokratische und leistungsstarke“ umsetzung des LSR in der praxis?

falls sich anfang august noch nichts ändert, wann rechnen sie mit sichtbaren, fühlbaren oder innovativen änderungen bei deutschen verlagsangeboten - oder auf der anderen seite, im bereich der suche und der aggregation?

drei tage später versprach mir der presskontakt des VDZ, dass man sich dazu am nächsten tag bei mir melden würde. weitere drei tage später fragte ich nach, wann ich mit einer antwort rechnen könne. der presskontakt des VDZ antwortete einen tag später, dass er nun leider im urlaub sei, meine anfrage aber an einen kollegen weitergeleitet habe.

vorgestern schrieb ich beiden, dem presskontakt und seinem vertreter, dass ich mir jetzt so ungefähr vorstellen könnte, was der VDZ unter einer „schnellen, unbürokratischen und leistungsstarken" umsetzung in der praxis versteht, dass ich mich aber trotzdem über eine antwort auf meine fragen freuen würde.

morgen tritt das leistungsschutzrecht in kraft, nachdem es der VDZ-präsident hubert burda vor ziemlich genau vier jahren erstmals öffentlich lanciert hat. damals bezeichnete ich die forderung nach einem leistungsschutzrecht als „bigotte pfründenkeilerei“ und wunderte mich über die absurdität der verleger-forderung nach einem leistungsschutzrecht:

wie absurd diese forderung ist, erkennt man wenn man google mit einem kiosk vergleicht. in einem kiosk liegen hunderte zeitungen und zeitschriften aus („unsere teuer erstellten Inhalte“). das kiosk macht diese inhalte zugänglich und verkauft die medienerzeugnisse. die verleger gestehen dem kiosk sogar zu, einen teil des erlöses zu behalten. wenn ein kiosk nun ein besonders lukratives geschäftsmodell gefunden hat, zum beispiel indem neben den verlagserzeugnissen auch lotto-scheine, kaffee, belegte brötchen oder selbstgemachtes pesto verkauft werden, sollten die verleger dann auch an diesen erlösen beteiligt werden? schliesslich sind es doch die „teuer erstellten Inhalte“ die die menschenmassen in das kiosk treiben. oder?

jetzt wundere ich mich aber umso mehr, dass die verlegerverbände und die verleger auch nach vier jahren vorbereitungszeit so unvorbereitet vom leistungsschutzrecht getroffen wurden, dass sie ihre maximalforderungen noch für ein paar monate oder jahre auf eis legen und „vorerst“ auf ansprüche verzichten und sich weiterhin unentgeldlich bei google news auflisten lassen — oder wie hubert burda das damals nannte, sie lassen sich weiter „schleichend enteignen“.

aber ankündigungen beiseite, mich würde wirklich interessieren, wie sich die verleger die umsetzung vorstellen und wie sie glauben, dass diese umsetzung zu mehr konkurenz und innovation im bereich suche und aggregation führen könnte. vielleicht kann da mal jemand fragen, den die presskontakte beim VDZ ernst nehmen.

rivva hat jetzt seine snippets abgeschnitten. was ich nicht wirklich schlimm finde. snippets werden überbewertet, sowohl von den verlegern, als auch von den leistungsschutzgegnern. rivva funktioniert seit jeher auch ohne snippets: siehe @rivva. und erfreulich scheint mir auch, dass frank westphal ankündigt, dass es ein „neues rivva“ geben wird, das den schnippselverlust, so hofft er, zu kompensieren wisse. so hat das LSR also in gewissem sinne bereits zu innovation geführt.

ich wiederhole es ja schon seit vielen, vielen jahren: ich glaube dass einschränkungen, schranken, vorschriften die phantasie befügeln. allerdings meistens nicht in dem sinne, in dem sich die väter und mütter der vorschriften und schranken das vorstellen. die akademie der künste am pariser platz ist eine glaspalast geworden, obwohl die stadtplaner hunderte vorschriften formuliert hatten, die steinfassaden mit fensteröffnungen erzwingen sollten. günter behnisch sagte damals zu etwas ganz anderem: „das war die kunst: unter grossen zwängen etwas ungezwungenes zu bauen.“ (ix vor vier jahren über das gleiche thema)

die einschränkungen auf 140 zeichen oder 6 sekunden bei twitter oder vine beflügeln die kreativität und kommunikation von millionen menschen in zuvor unvorstellbarem ausmass. bändeweise steuervorschriften halten unternehmen wie apple, amazon oder starbucks nicht davon ab, mikrige bis keine steuersätzchen in den ländern in denen sie aktiv sind zu zahlen.

vorschriften kreativ zu umgehen oder zu umtänzeln ist der menschen liebstes hobby. und das lieblingsziel von CEOs. das mit dem leistungsschutzrecht wird noch für eine menge unhaltung sorgen.

als ich eben diesen text in der taz las, in dem sebastian erb beschreibt wie die #StopWatchingUs-proteste von verschwörungstheoretikern und medienhassern mitgesurft wurden fiel mir sascha lobos tweet von mittwoch wieder ein:

Sascha Lobo @saschalobo

"Google fotografiert bald Fassaden."

Volk: Apokalypse! Mindestens! –

"Ihr steht alle unter Totalüberwachung."

Volk: Oooh, ein Königsbaby.

24.07.2013 9:07 Antworten Retweeten Favorit

ich glaube saschas tweet deutet genau auf das zentrale problem dass die netzgemeinde wir im internet haben (ich nenne „uns im internet“ im folgenden mal „wir“). und dieses problem ist nicht, dass die mehrheit der deutschen blöd ist, wie sascha oben andeutet, sondern dass die mehrheit der deutschen uns nicht versteht, uns die selbsternannten internet-versteher. abgesehen davon, dass ich das internet selbst schon länger nicht verstehe (mir wird das gerade alles zu kompliziert), fand ich das was mit grossen teilen von uns in den letzten wochen passiert ist bemerkenswert. ich habe an mir (und vielen anderen beobachtet), wie ich von einem verschwörungstheorien-skeptiker und jemandem der aluhüte paranoid und ansatzweise lächerlich fand, zu jemandem wurde der plötzlich sagt: huch, stimmt ja doch einiges von dem vor was die aluhüte jahrelang gewarnt haben.

das problem könnte aber sein, dass leute die ohne das technischen wissen, den erste-hand-erfahrungen mit blogs oder sozialen medien die wir jahrelang gesammelt haben, die snowden-enthüllungen im guardian, spiegel oder sonstwo ganz anders interpretieren — und eben nicht wie wir mit aluhutverständnis und -empathie reagieren, sondern uns jetzt als bekloppte verschwörungstheoretiker sehen — oder mindestens als aufbauscher und hysteriker.

wir sehen uns als rational, politisch, freiheitlich und liberal denkende warner in der wüste, schreiben uns die finger wund, reden mit unseren freunden, bekannten und verwandten oder laufen zu tausenden bei fast 40° durch die pralle sonne und wundern uns, warum alle vorbeilaufen oder mit den schultern zucken. so ging es den aluhüten jahrelang, jetzt geht es uns so.

ganz ehrlich, angesichts der monstrosität der vorwürfe die snowden und glenn greenwald vom guardian erhoben haben, aber vor allem angesichts der komplexität der materie, fällt es mir ungeheuer schwer das alles so zu verstehen, wie ich es gerne würde. anders gesagt, ich würde das gerne genauso skeptisch und rational betrachten wollen, wie ich alles andere in der welt skeptisch, mit distanz, ohne aktionismus oder hysterie betrachten und bewerten würde. dass das zur zeit nicht so ohne weiteres möglich ist, treibt mich beinahe zur verzweiflung.

ich habe immer gerne geglaubt, dass geheimdienste vor allem deshalb im geheimen werkeln, um ihre inkompetenz und unfähigkeit zu verbergen. das ist wie mit den scheinriesen. wenn sie weit weg sind (oder geheim) erscheinen sie monströs und furchtbar, je näher man ihnen kommt (oder je mehr man über sie erfährt), desto kleiner und normaler erscheinen sie einem. das was man in den letzten jahren über den deutschen verfassungsschutz der presse entnehmen durfte, scheint diese theorie zu untermauern.

geheimdienste sind vor allem deshalb effektiv, weil sie es — wie ihre gegenspieler — schaffen, angst und schrecken zu verbreiten. sie statuieren exempel um ihre macht zu demonstrieren und ihre bürokratische struktur, ihre strukturellen schwächen und ihre oftmals völlig inkompetenten führungssrukturen und arbeitsweisen zu verschleiern. das funktioniert bei der polizei, bzw. dem strassenverkehr übrigens nicht anders; es gibt autofahrer die fahren aus einsicht und vernunft mit der vorgeschrieben maximalgeschwindigkeit, es gibt autofahrer die sich an das tempolimit halten, weil sie angst haben erwischt zu werden und es gibt autofahrer die wissen, dass die überwachung lückenhaft und ineffektiv ist und das dann eben ausnutzen und durch die gegend rasen.

in wahrheit hinkt der vergleich natürlich, so wie alle vergleiche mit dem strassenverkehr hinken. trotzdem: wenn man überlegt, wie einfach heutzutage bereits eine zuverlässige, flächendeckende überwachung technisch umzusetzen wäre. wenn die strafverfolgungsbehörden beispielsweise auf die daten der mautbrücken auf den autobahnen zugreifen könnten, könnte man wahrscheinlich 90% aller geschwindgkeitsverstösse auf autobahnen ahnden. das will aber keiner, aus einem ganz einfachen grund:

in deutschland ist das auto eine heilige kuh, nicht das internet. autofahrer möchte kein politiker überwachen oder effektiv, zum beispiel mit einem allgemeinen tempolimit, am töten von mitmenschen hindern. solche vorhaben zur einschränkung der freiheit von autofahrern sind für deutsche politiker stets sehr schmerzhaft und werden von politikern gemieden wie weihwasser.

das es in deutschland andere heilige kühe als das internet gibt, ist übrigens auch die antwort auf sascha lobos verzweifelten tweet oben. niemand (ausser ein paar millionen freaks) liebt das internet, niemand versteht es und vor allem weiss niemand, dass er mittlerweile auch im internet ist, wenn er gar nicht im internet ist. das eigene auto, das eigene haus ist wo sich das leben des durchschnittsdeutschen gefühlt abspielt.

ich bin vom thema abgekommen. ich würde gerne weiterhin denken, dass die geheimdienste dieser welt insgesammt irre ineffektiv sind und nur deshalb angst und schrecken verbreiten, weil sie gelegentlich grossen schaden anrichten und exempel statuieren. ganz im sinne von josef joffe:

Versuche nie durch Konspiration zu erklären, was auf Chaos oder Inkompetenz zurückgeführt werden muss.

aber angesichts der technischen und rechtlichen möglichkeiten derer sich die geheimdienste offenbar in den letzten jahren bedienen konnten, fällt mir das in den letzten wochen zunehmend schwer.

vielleicht ist es keine schlechte idee, nochmal ganz grundsätztlich über überwachung nachzudenken. ohne die konzentration aufs internet. maniac hat das, finde ich, ziemlich gut gemacht:

heute auf dem markt haben wir unseren hinterherziehwagen wieder mit gemüse und gedöns vollgemacht. jeden samstag denke ich, das kriegen wir im laufe der woche nie aufgegessen und dann ist am nächsten samstag doch immer der kühlschrank leer.

ich erzähle ja jedem der mich fragt wie uns der wedding so gefällt, wie begeistert ich von den einkaufsmöglichkeiten bin. mein liebstes beispiel ist die petersilie. in hamburg hatten wir, wie ich finde, einen sehr brauchbaren wochenmarkt auf dem man sachen vom grossmarkt, aber auch viele aus eigenem anbau kaufen konnte. die (glatte) petersilie vom bauern war meistens ein bisschen dürre und weich, die vom gemüsestand der offenbar auf dem grossmarkt einkauft, kräftiger und grüner. für einen euro bekam man an beiden ständen eine handvoll petersilie.

im wedding gibts die gleichen wahlmöglichkeiten: offenkundig selbst angebaute, etwas blasse, weiche oder kräftige, durchgedüngte petersilie vom grossmarkt. nur die mengen unterscheiden sich von denen in hamburg signifikant. für einen euro oder weniger bekommt man meistens einen halben petersilienbusch. die petersilientüte im kühlschrank belegt bei uns meistens ein halbes fach.

aber auch die beschaffung von exotischen zutaten ist dank der türkischen und asiatischen einkaufsmöglichkeiten in etwa so einfach wie eine bestellung in einem restaurant. was der vinh-loi nicht hat, hat dann mindestens der bolu. oder umgekehrt.

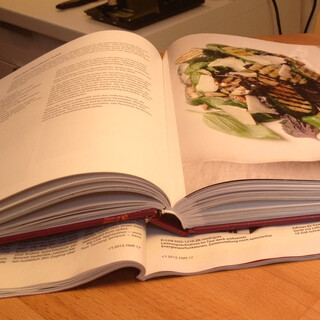

was ich aber eigentlich sagen wollte, seit wir im wedding wohnen ist das nachkochen der meisten ottolenghi-rezepte extrem einfach geworden. seitdem mir ein sehr freundlicher mensch tim mälzers greenbox geschenkt hat, stehen mälzer und ottolenghi ständig im wettstreit. derzeit führt ottolenghi. was er in seinen rezepten kombiniert ist zwar meistens wenig komplex, aber immer alles andere als naheliegend. die zubereitung ist meistens idiotensicher und das was rauskommt immer überraschend lecker. das gilt allerdings auch für viele rezepte aus mälzers greenbox.

heute gabs aber ottolenghi: zucchini-haselnuss-salat (mit spagetti-resten von vorgestern):

die zutatenliste ist übersichtlich:

ottolenghi meint man solle die haselnüsse im backofen rösten und die zucchini auf einer fast glühenden grillpfanne braten, ich hab einfach unseren teflon beschichteten, wok-artigen topf heiss gemacht, dort erst die haselnüsse erhitzt bis sie (fast) qualmten und danach die zucchini mit etwas öl gebräunt. nach 5 minuten fand ich sie ausreichend röstig und habe sie mit den zerquetschten haselnüssen, öl und (etwas mehr) essig in eine schale zum auskühlen gekippt. nach 15 minuten waren die zucchinis kühl genug, dass ich auch die basilikumblätter untermischen konnte. auf dem teller die zucchini noch mit gehobeltem und zerbröseltem parmesan eindecken (80 g sind fast zuviel), fertig.

obwohl das rezept wirklich einfach ist, merkte die beifahrerin gleich achtmal hintereinander an, wie „hmm“ das schmecken würde. und vermutete, dass es mit haselnussöl vielleicht noch toller schmecken würde.

(siehe auch bulgurpilaw nach ottolenghi oder diese mit tim mälzer verschlagworteten artikel)

über stefan niggemeiers vg-wort-tirade bin ich mal wieder auf ein martenstein-video gestossen. früher hat martenstein das ja regelmässig auf watch-berlin gemacht. da sass er immer in der küche und erzählte irgendwas. das war manchmal witzig, manchmal nicht, aber ich habe es mir regelmässig angesehen. jetzt sitzt er im treppenhaus:

damals, zu watch-berlin-zeiten, habe ich auch ein buch mit gesammelten kolumnen von ihm gelesen, an das ich mich etwas besser als seine videos erinnere. ich fand das buch irre witzig und toll. ich fand eine von martensteins kolumnen sogar vor etwa einem monat witzig. damals schrieb ich:

wenn martenstein nicht über politik und korrektheit schreibt, sondern aus seinem badezimmer berichtet, ist er richtig witzig.

wenn man ihn über politik reden hört, eben über etwas dem nachdenklichkeit, abstraktionsvermögen und distanz gut täten, dann wirds für martenstein eng. er behauptet zwar in dem wir-geben-8-video, dass er für die arbeit seinen kopf benutze (er sagt, sein „werkzeug“ befinde sich im wesentlichen „hier“ und zeigt auf seinen kopf). wer etwas über die funktionalität von menschen weiss, dass auch automechaniker ohne ihren kopf keine autos reparieren können. martensteins wesentliches werkzeug ist auch für 99,9 prozent aller anderen menschen essenziell.

aber ohne jedes haarespalten merkt man (zum beispiel wenn man sich das video ansieht oder einige seiner jüngsten kolumnen durchliest oder stefan niggemeiers reaktionen darauf, hier oder hier), dass das was martenstein für sich reklamiert, über dinge intensiv nachzudenken, eben nicht seine stärke ist.

ich glaube martensteins stärke ist das verdauen des alltags. seine kolumen und reportagen sind dann (meistens) grossartig, wenn er sich auf das beobachten und leichte verdrehen des gesehenen konzentriert. so betrachtet, hätte er in dem video nicht auf seinen kopf zeigen sollen, sondern auf seinen verdauungstrakt.

im bericht darüber, dass microsoft der NSA vollen zugriff auf einige seiner dienste gibt, kann man christian stöckers witzige seite entdecken:

Microsoft selbst behauptete noch 2012 in seinem jährlichen Transparenzbericht: "Skype-Anrufe über die reguläre Desktop-Software sind auf Peer-to-Peer-Basis verschlüsselt." In der Spalte "Inhalte preisgegeben" steht bei Skype jeweils die Zahl Null - die NSA-Anfragen sind ja auch geheim. Allerdings, warnt Microsoft könnten natürlich "Kriminelle oder Regierungen" unter Umständen auf die Endpunkte eines Gesprächs zugreifen.

witzig ist das auf der anderen seite natürlich nicht. stöcker weiter:

Vor dem Hintergrund der neuen Enthüllungen erscheint das wie ein reichlich kreativer Umgang mit der Wahrheit. Skype-Anrufe waren eben nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt. Wie soll ein Unternehmen, das Produkte von Microsoft einsetzt, künftig noch darauf vertrauen, dass die eigenen Betriebsgeheimnisse nicht ausgeforscht werden, wenn das Unternehmen sogar in Bezug auf die Sicherheit der eigenen Dienste die Wahrheit verschleiert?

es ist vor allem bitter für microsoft, dass jetzt rauskommt, dass sie sich über ihre kunden lustig machen und sie anlügen kreativ mit der wahrheit umgehen — alles natürlich im rahmen (amerikanischer) gesetze und geheimer regierungsanordnungen.

was für ein episches versagen, was für eine epische zwickmühle! mittlerweile halte ich gar nichts mehr für unmöglich. auch nicht, dass bei weiteren enthüllungen microsoft, google yahoo und wie sie alle heissen mögen das schicksal von altavista ereilen wird.

altavista ist nicht etwa nur in der bedeutungslosigkeit verschwunden, weil google, als es auf dem markt auftauchte, bessere suchergebnisse lieferte, sondern weil die suchergebnisse von altavista käuflich, gegen geld manipulierbar waren. und das war der wahre grund für den niedergang von altavista: schwindendes vertrauen der kunden. heute wie damals gilt: eine andere suchmaschine ist nur einen klick entfernt, bessere office-produkte zwei klicks, eine angeblich voll verschlüsslter chat-app drei klicks, sicherere email vier klicks. oder so.

marissa meyer 2007 in einem interview mit dem elektrischen reporter:

Wir denken das das Vertrauen unserer Kunden unglaublich wichtig ist. Die Leute nutzen Google und vertrauen uns ihre Suchen an und sie vertrauen uns ihre Informationen an, weil sie denken, dass wir vertrauenswürdig sind. Für uns ist es sehr wichtig dieses Vertrauen zu würdigen und uns an sehr solide Datenrichtlinien zu halten, die die Privatsphäre der Kunden schützt.

Das ist etwas über das wir oft nachdenken.

ich hoffe das stimmt, dass google, als die NSA an die tür klopfte, über die privatshäre der kunden intensiv nachgedacht hat — und wie diese zu schützen ist. ich fürchte aber, dass man nicht weit genug darüber nachgedacht hat und jetzt ausschliesslich PR-menschen darüber nachdenken, wie sie möglichen weiteren enthüllungen von edward snowden oder dem guardian entgegentreten.

eigentlich eine tolle zeit für popcorn. leider bleibt das angesichts der unfassbarkeit all dieser hinterfotzigkeit und unaufrichtigkeit zumindest mir im halse stecken.

sabine leutheuser-schnarrenberger vor ein paar tagen in der faz:

Es ist schon sehr erstaunlich, dass diejenigen, die sich in der deutschen Debatte über die von Edward Snowden enthüllten Spähprogramme aufregen, zugleich Befürworter der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland sind. Nicht einmal einen Monat ist es her, dass die grün-rote Landesregierung von Baden-Württemberg auf der Justizministerkonferenz einen Antrag auf Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung stellte. Dieser Antrag wurde, mit der Ausnahme von Niedersachsen, von allen rot-grünen Landesregierungen mitgetragen. Da darf man durchaus die Frage stellen, wer eigentlich die digitalen Feinde der offenen Gesellschaft sind, von denen der SPD-Vorsitzende Gabriel am 02. Juli in dieser Zeitung schrieb.

ich habe es mir noch nie so schwer getan wie dieses jahr mit meiner entscheidung wen ich zur bundestagswahl wählen soll. dass die SPD ein chaotenhaufen ist, in dem der linke rand nicht weiss was der rechte rand tut und sowohl für, als auch gegen alles mögliche ist und stimmt, finde ich nicht mal das schlimmste. das kommt in den besten familien vor. auch dass einzelne abgeordnete gerne mit „bauchschmerzen“ für verfassungswidrige gesetze stimmen, scheint in allen parteien vorzukommen. mein hauptproblem mit der SPD ist das gleiche wie mit dem 2013er jahrgang obama: ich glaube dem reden der SPD-vertreter kein wort, weil alles was sie sagen durch ihre taten getrübt wird. peer steinbrück hat nicht erst seit seinen turnübungen im springer-darm bei mir jegliche sympathie verloren (die er durchaus hatte), sondern an dem tag an dem andrea nahles über ihn sagte: „er kanns“ (das zitat ist ein unverständliches symbolbild, das ich nicht erklären mag. es schrob sich nur gerade so fluffig).

aber es hängt gar nicht so sehr an der SPD. ausser (teilen) der FDP hat sich meiner wahrnehmung nach keine im bundestag vertretene partei in den letzten jahren glaubhaft für die stärkung und wahrung von bürgerrechten stark gemacht. alle, auch die FDP, schnippeln seit jahren an den bürgerrechten rum und begründen das mit kinderschutz, terrorgefahr, verbrechensbekämpfung, der volksgesundheit und rechtfreien räumen im internet.

klar gibt es neben den bürgerrechten andere wichtige themen. aber das misstrauen der parteien gegenüber ihren wählern und nicht-wählern, also gegenüber den bürgern, hat in den letzten 30 jahren so dermassen zugenommen und die rechte der schwächeren glieder im staatgefüge so enorm geschwächt, dass es mir unlogisch erscheint diesen menschen und parteien vertrauen zu schenken. neben sabine leutheuser-schnarrenberger gibt es in fast allen parteien einige menschen denen ich vertrauen würde, deren worte ich ihnen als aufrichtig abnehme und bei denen ich das gefühl habe, dass sie nicht zur profilierung oder aus karrieregründen in die politik gegangen sind, sondern um etwas zum positiven zu verändern.

leider müsste ich aber um sabine leutheuser-schnarrenberger zu wählen, auch guido westerwelle, philipp rösler, christian lindner oder sogar rainer brüderle mitwählen. welcher mensch, der noch bei sinnen ist, würde das wollen?

und dann sind da noch die piraten. die würden sich möglichweise für bürgerrechte einsetzen, können sich mir aber nicht so recht verständlich machen. ich beobachte wie deren mitglieder sich in aller öffentlichkeit selbst zerreiben oder zerreiben lassen, wie sie mit den köpfen gegen die wand schlagen, statt durch die wand und sich selbst die zungen rausschneiden.

andererseits; überfordert sind alle. ein mit allen wassern gewaschener politiker wie thomas de maizière, der meiner wahrnehung nach alles andere als unfähig ist, scheitert an dem chaotenhaufen, der uns angeblich verteidigen soll. peter altmaier versemmelt gerade unter den augen der öffentlichkeit die energiewende. winfried kretschmann baut stuttgart 21 weiter. angelea merkel und frank-walter steinmeier schaffen es nicht das volk von dem sie schaden abwenden sollen, vor den schleppnetzen der amerikanischen geheimdienste oder vor guantanamo zu schützen. politik in deutschland regiert nicht, sondern kapituliert.

dass sich niemand gegen die kräfte die der politik gegenüber stehen vorwagt, ist nur zum kleinen teil mit überzeugungen, prinzipien oder parteiprogrammen zu begründen. der hauptgrund ist meiner ansicht nach überforderung und unfähigkeit — und in folge davon angst. das politische motto dieser zeit scheint: sollen die medien und inhalte-produzenten, sollen die inländischen und ausländischen geheimdienste, die sicherheitspolitiker, die lobbisten und interessenvertreter doch ihren willen bekommen. widerstand ist mühsam und schwierig — und im rampenlicht wirds schnell richtig ungemütlich.

fast vergessen habe ich die linken. ehrlichgesagt möchte ich es auch dabei belassen, die zu vergessen. unvergessen ist zwar die (mit-)regierungszeit der linken in berlin, in der sie beeindruckend gezeigt haben, dass sie wowereit zwar die hand halten, aber nicht führen können. aber insgeamt kann man die glaube ich guten gewissens vergessen.

vor ein paar wochen habe ich mich entschieden, das erste mal in meinem leben nicht wählen zu gehen. weil ich alle zur wahl stehenden alternativen scheisse finde so wenig vertrauensvoll finde und sie das nicht nur per internet wissen lassen möchte, sondern auch mit meiner verweigerung meine stimme abzugeben.

dann habe ich aber weiter drüber nachgedacht und mich erinnert, dass die enthaltung meistens genau die falschen stärkt. die fanatiker, die dumpfen, die polemiker, die lügner. und dann kam edward snowden, der sich bis zur wahl wohl nicht unter den tisch kehren lässt und so eklatante mängel in unserer demokratie offenlegt, dass ich mit meiner winzigen stimme gerne ein zeichen setzen würde. ein kleines, aber gut lesbares zeichen für mehr bürgerrechte, mehr akzeptanz dafür dass das internet realität ist (und gegen das „wieselndes Herumdrucksen an allen Fronten“), ein zeichen, dass menschen und ihre rechte und ihre freiheit wichtiger sind als deren überwachung.

deshalb wähle ich am 22. september die piratenpartei.

nicht weil ich ihnen zutraue wirklich etwas zu ändern oder zu entern, nicht weil ich glaube, dass sie bald zu sinnen kommen und sich nicht mehr selbst oder gegenseitig zerreiben, sondern weil sie ein symbol dafür sind, dass sich etwas ändern muss und wir uns auf unsere demokratischen wurzel zurückbesinnen sollten.

wer glaubt dass das naiv ist hat möglicherweise recht. aber wenn ich mich zurückerinnere an den unorganisierten grünen haufen der 1983 in den bundestag gespült wurde, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass naivität und unfähigkeit von neu- und sonderlingen dem bundestag oder der politik mehr schadet, als die unfähigkeit und bräsigkeit der arrivierten. im gegenteil, frischluft und idiotische ideen scheinen sich im laufe der jahre zu mainstream-ansichten zu wandeln. und wenns, wonach es derzeit doch sehr aussieht, mit den 5 prozent und den piraten nicht klappt, dann ist meine stimme immerhin weniger verloren, als wenn ich nicht gewählt hätte. und gleichzeitig eine spende von €2,80 für den wahlkampf der piratenpartei.

[symbolbild von hanno zula]

[nachtrag 12.07.2013]

till westermeyer fehlen die grünen in meinem text. ich dachte eigentlich, dass zumindest für diesen text das zitat von sabine leutheuser-schnarrenberger ausreichen würde. till westermayer meint allerdings zu recht, dass die ministerin hier natürlich ein bisschen die fakten biegt. er sagt, dass bei der justizministerkonferenz ressorthoheit herrsche, also die jeweiligen justizminister die abstimmungsposition entscheiden. und die einzige grüne justizministerin in deutschland habe dem antrag auf wiedereinführung der vorratsdatenspeicherung“ nicht zugestimmt. ausserdem sei baden-württembergs-justizministerium sozialdemokratisch besetzt. sowohl sabine leutheuser-schanrrenbergers, als auch till westermayers äusserungen sollte man in wahlkampfzeiten wohl nicht auf die goldwaage legen (link zum ganzen diskussionsstrang mit till westermayer).

bei den grünen ist es für mich wie bei den meisten parteien: alle haben ein paar gute leute auf ihren hinterbänken sitzen, manche auch in spitzenpositionen. kürzlich habe ich ein paar „netzpolitiker“ der vier grossen parteien auf einer bühne gesehen und war nicht in der lage unterschiedliche positionen der vier wahrzunehmen. die vier wirkten so harmonisch, als würden sie sich regelmässig miteinander besaufen.

das problem dass ich mit den grünen habe sind nicht die handvoll netzaffiner oder sympathischer oder pragmatischer politiker, sondern beispielsweise das abstimmungsverhalten der grünen im bundestag. wenn ein drittel der grünenfraktion aus der opposition heraus für einen regierungsvorschlag zur errichtung einer zensurinfrastruktur stimmt, dann wirds für mich ganz schwer, die grünen als „Bürgerrechtspartei“ wahrzunehmen. auch bei den radikalen ansichten des grünen thilo weichert wird mir immer ganz anders. es gibt bei den vielen grünen datenschutzbeauftragten in deutschland auch welche die ihren job relativ widerspruchsfrei erledigen, aber weicherts konservative und ideologische haltung ist für mich typischer grün, als die pragmatischen haltungen von grünen exoten wie malte spitz oder konstantin von notz.

katrin göring-eckardt, die jetzt spitzenkandidatin der grünen ist, enthielt sich 2009 bei der abstimmung über das zugangserschwerungsgesetz. was sich nicht anders deuten lässt, als dass sie damals der überzeugung war, dass zensur gut für kinder sei und ein „zugangserschwerungsgesetz“ eine schnaffte idee. möglicherweise sehen sie und viele andere grüne die netzpolitik oder bürgerrechte im internet mittlerweile nicht mehr als unwichtiges gedöns an, aber mir fällt es wirklich schwer leute zu wählen, denen offensichtlich die fähigkeit fehlt, den abbau von bürgerrechten als abbau von bürgerrechten zu erkennen. bei den grünen ist wie bei der SPD, beide haben meine einstige zuneigung wiederholt sehr enttäuscht. deshalb wird es ihnen sehr schwer fallen dieses verlorene vertrauen zurückzugewinnen. die piraten finde ich mittlerweile so bescheuert, dass ich hier keine grossen enttäuschungen erwarte. unsere beziehung kann eigentlich nur noch besser werden.

Barack Obama @BarackObama

I spy... pic.twitter.com/5KEpqgbA

16.02.2013 0:29 via web Antworten Retweeten Favorit

/via mxmerz

heute abend habe ich mir mal wieder top gear angesehen. die aktuelle folge auf BBC two. das geht offiziell natürlich nicht, ausser man hat einen VPN-tunnel der der BBC die anwesenheit in grossbritanien vorgaukelt. den hab ich ja.

geguckt hab ich die sendung weil ich ich aus meiner zeit in stuttgart einen der designer des bac mono kenne. der bac mono ist ein offenes formel-eins-artiges rennauto mit strassenzulassung — wenn man 120tausend euro übrig hat. der wurde jedenfalls in der sendung getestet. obwohl man von tests bei top gear ja nicht wirklich sprechen kann, sondern von inszenierungen — die teilweise ganz amüsant sind, teilweise auch nicht.

von dem bac-mono-test gibt es nicht viel zu erzählen, ausser dass jeremy clarkson den natürlich (zuerst) wieder ohne helm teste und beinahe wieder so aussah wie beim test des ariel atom:

den ganzen film dazu gibts auf youtube.

was ich aber eigentlich sagen wollte, war der sensationelle BBC-live player mit dem man das BBC-programm einerseits im livestream sehen kann, den live-stream aber auch — wenn man will — auf den sendungsanfang zurückspulen kann. was ich natürlich machen musste, weil ich zu spät eingeschaltet hatte. und das erstaunlichste: es funktioniert.

wobei genau betrachtet eigentlich schon bemerkenswert ist, dass die BBC ihr gesamtes programm live ins internet streamt. soweit ich weiss machen das deutsche sender nicht. warum eigentlich nicht? genau betrachtet finde ich es ganz grossartig, dass die BBC und die meisten deutschen öffentlich rechtlichen sender ihr gesamtes programm ins internet strömen (ARD, ZDF auch mit rückspulfunktion, WDR, danke für den hinweis, alexander). per BBC lässt sich sogar die formel1 live im internet, im browser ansehen. hoffentlich erährt bernie eccelstone nichts davon, dass ich einen VPN benutzt habe um letzte woche 20 minuten formel1 zu gucken, um die RTL-werbepausen zu überbrücken. oder — schlimmer noch — hoffentlich erfährt friedrich küppersbusch nichts davon.