selbstportraits mit scheissenden hunden

wunderbares tumblr-blog mit leuten die sich selbst fotografieren währens ihre hunde scheissen. /via „nurso“

wunderbares tumblr-blog mit leuten die sich selbst fotografieren währens ihre hunde scheissen. /via „nurso“

seitdem quote.fm RSS-feeds einzelner nutzer anbietet (hier die ode von martin weigert auf die quote.fm-RSS-feeds) habe ich ein paar quote.fm-nutzer in meinem RSS-dings (früher google reader, jetzt auf meiner eigenen fever installation) aboniert. und lieben gerlernt. das liegt zum einen natürlich an den jeweiligen nutzern. abonniert hatte ich bisher:

aber ich habe mich schon immer gefragt, warum bietet mir quote.fm nicht alle leute denen ich auf quote.fm folge als RSS-feed an? warum sollte ich alle 140 leute denen ich folge einzeln abonnieren? kürzlich fiel mir dann beim duschen ein, dass das ja nicht so schwer sein könnte sowas zu scripten.

die quote.fm-API abfragen nach denen denen ich folge (quote.fm/api/user/listFollowings?username=ix), aus dieser liste feed-URLs konstruieren und diese feed-liste SimplePie zum frass vorwerfen und neu rausschreiben. hier ist das ergebnis:

eben via martin weigert gelesen, dass quote.fm das geld ausgegangen ist und quote.fm an eine agentur vertickt haben:

That means: Philipp, Marcel, Flo and I are saying our good-byes and sometime in the (quite near) future elbdudler will take over and hopefully build this thing here into something that you guys will appreciate.

hoffentlich wird das nicht so schlimm wie es sich anhört, aber noch funktioniert dieses quote.fm-dings ja noch.

das script hat als abhängigkeit lediglich SimplePie (download) und einen cache-ordner auf der gleichen ebene in der das script liegt:

das script ist nicht elegant gescriptet, funktioniert aber. fehler schliesse ich wie immer ausdrücklich nicht aus.

eigentlich sollen es 3 kleine zwiebeln sein, ich habe aber 3 mittelgrosse zwiebeln in halbe ringe geschnitten und zusammen mit (leider nur) 2 kleinen in ringe geschnittenen spitzpaprika in 90 millilitern olivenöl 10 minuten an- und weichgebraten.

danach habe ich 2 esslöffel tomatenmark, 2 EL koriandersamen, ein teelöffel sechuan pfeffer (ottolenghi schlägt rosa pfeffer vor), etwas zucker, salz und pfeffer und 100 gramm korinthen nochmal 2 minuten mitgebraten.

400 gramm mittelgroben bulgur habe ich wie beim risotto auch nochmal ein bisschen glasiggebraten und dann mit einem halben liter wasser abgelöscht und aufgekocht. das ganze dann 20 minuten ohne hitze quellen lassen, petersilie (statt schnittlauch), fertig. mit einem klecks jogurt schmeckts besser als ohne.

vor ein paar tagen veröffentlichte gabe weatherhead einen artikel mit dem titel „TweetFeeder Script: From Twitter to RSS“. gabe weatherhead hat sich ein script gebastelt das ein paar twitter accounts sporadisch nach links die keine bilder sind überprüft und diese links dann in eines seiner pinboard-accounts schreibt. der artikel hätte also genauer „From Twitter to Pinboard“ heissen müssen.

gestern bookmarkte sascha lobo den (neuen?) dienst twitter-rss.com, der genau das tut was er im domainnamen ankündigt: er macht beliebige twitter-konten per RSS abonnierbar.

in den letzten monaten habe ich mich auch immer wieder mit dem thmea twitter und RSS beschäftigt, was daran liegt, dass twitter sich zu meinem bedauern mehr und mehr einigelt und abschottet. im september wurden die möglichkeiten per ifttt daten aus twitter rauszuholen von twitter empfindlich eingeschränkt und seit diesem frühjahr arbeitet twitter daran die relativ offene API der version 1.0 mit der version 1.1 zu ersetzen, die für jede kleinigkeit authentifizierung benötigt und die eh noch versteckt vorhandenen twitter-RSS-feeds beseitigt.

RSS ist und bleibt mein favorisierter weg daten zu verarbeiten, sei es meine rückseite zu bestücken, meine monatlichen twitter-favoriten-listen automatisch zu erzeugen oder per RSS-reader den überblick zu behalten. deshalb habe ich mir meinen eigenen php-basierten twitter-zu-RSS-übersetzer, bzw. proxy gebaut.

ein eigener, selbstgescripteter und selbstgehosteter übersetzer hat ein paar vorteile gegenüber lösungen wie twitter-rss.com:

der beste teil ist natürlich: wenn viele dieses oder andere scripte nutzen um twitter-ströme auszulesen, kann twitter nicht einfach die schotten dicht machen, wie bei ifttt. ifttt ein paar berechtigungen zu entziehen ist einfach, den selbstgehosteten scripten oder webapps von hunderten oder tausenden nutzern rechte zu entziehen ist schon sehr viel schwerer.

mit meinem script lese ich den twitter-strom meines eigenen accounts aus. technisch passiert nichts aufregendes:

wenn ich die anfrage etwas anpasse kann ich auf diese art und weise beispielsweise auch meine twitter-favoriten auslesen und als RSS ausgeben:

mit einer twitter-such-anfrage sollte das ähnlich klappen, das habe ich aber noch nicht ausprobiert.

als grössten vorteil sehe ich, dass ich die RSS-ausgabe selbst steuern und formatieren kann. das script wandelt bespielsweise die verkackten t.co-links die die twitter-api zurückliefert in klartext-adressen um, hashtags in suchlinks und twitter-namen in profillinks. der titel eines RSS-items liefert den rohen volltext eines tweets, die description des RSS-items liefert hingegen das offizielle embed-format eines tweets zurück, also nach diesem schema:

das ausgabeformat lässt sich bei bedarf natürlich leicht anpassen. in einem tweet eingebettete bilder bette ich per HTML in die tweet-description ein. das ist nicht besonders schön, aber effektiv (demo):

für die twitter-kommunikation und die RSS-generierung nutze ich zwei php-klassen. einerseits die OAuth 1.0A library von @themattharris und den Universal Feed Generator von anis uddin ahmad. das ganze paket lässt sich hier runterladen, hier eine demoausgabe meiner tweets.

das alles ist natürlich lange nicht perfekt. der universal feed generator generiert derzeit beispielsweise keine mehrfachen RSS-kategorien, so dass bei mehreren hashtags eines tweets immer nur der letzte als RSS-kategorie im RSS-feed landet. ich hoffe das dieser feed-generator das künftig besser erledigt. caching wäre irgendwann auch keine schlechte idee, um die twitter API nicht über gebühr zu strapazieren. eine zentrale konfiguration und eine flexibilisierung, so dass ich mir alle möglichen feeds mit dem script erzeugen kann, nicht nur twitter-favoriten und die eigenen tweets.

gestern in rüsselsheim auf dem weg zum hotel ein foto geinstagrammt. alexander svensson entschuldigte sich, dass er nicht widerstehen konnte („scnr“) und verGIFte das bild ganz wunderbar:

heute abend, um 18 uhr halte ich meinen warum-das-internet-scheisse-ist-vortrag in rüsselsheim, im selbstlernzentrum, in der walter-flex-straße 60. diesmal heisst der vortrag allerdings „heisse luft im internet“.

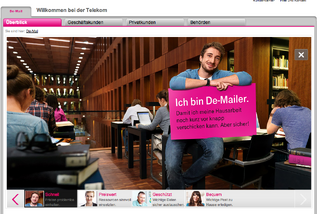

vor 6 tagen habe ich von der telekom einen newsletter mit „medieninformation“ bekommen. diesen newsletter bekomme ich seit ein paar monaten aus gründen die mir unbekannt sind. dadrin stand unter anderem:

Die De-Mail setzt sich weiter durch. Bereits mehr als hundert Großkunden möchten ihre Vorteile nutzen, zeitraubende Arbeitsschritte sparen und im Endeffekt den bundesdeutschen Bürgerinnen und Bürgern das Leben bequemer machen. Den Weg dorthin beschreiten sowohl Städte und Kommunen wie Düsseldorf und Bonn als auch beispielsweise die Allianz Deutschland AG, die LVM Versicherung, TARGOBANK sowie die Volks- und Raiffeisenbanken im nord- und westdeutschen Raum.

Der FC Bayern München hatte sich bereits für die De-Mail entschieden, jetzt setzt auch der Deutsche Fußball Bund (DFB) darauf.

dass sich die de-mail durchsetzt hatte ich bisher nicht mitbekommen. vielen dank als für die information, man lernt ja nie aus. ich habe mir dann mal die info-seite der telekom zur de-mail angesehen. dort erfährt man beispielsweise:

Für De-Mail gelten jedoch ganz klare gesetzliche Vorgaben, die die Nachweisbarkeit regeln. Dazu gehört vor allem, dass sich alle Teilnehmer klar identifizieren müssen.

in einem video erklärt mir ein extrem schlechter schauspieler, dass das internet nicht wirklich sicher sei: „da gibts so viele, die sich mit falschen identitäten ins internet schleichen. […] und was machen die? die greifen die privaten daten ab, melden sich dann unter falschen namen an und sagen »ich bin deine bank, überweis mir 150 euro.«“ dabei wackelt er die ganze zeit mit dem kopf und lässt sich hin und wieder von kindern in seinem redefluss unterbrechen.

ich habe vor sechs tagen die versender der telekom „medieninformation“ gefragt, ob ihnen die grandiose ironie ihrer de-mail-werbekampagne bewusst sei. mit gefakten menschen namenlosen schauspielern für ein produkt zu werben, mit dem identitätdienbstahl oder vorgaukelung fremder identitäten ausgeschlossen werden sollen. gegen lügen anwerben mit leuten, die so tun als seien sie etwas, was sie gar nicht sind. für authentizität werben und dafür schauspieler anstellen. grandios.

wenn werbung so offensichtlich lügt und sich selbst widerspricht ist das irgendwie eine erfrischend ironische art der meta-kommunikation durch die blume. möglicherweise also eine art versteckter botschaft der marketing-abteilung an die menschen im lande: „sorry, unsere chefs wollten dass wir dieses nutzlose und überteuerte witzprodukt bewerben und wir konnten leider nicht nein sagen“. kann natürlich auch ein coup der werbeagentur sein, die noch eine rechnung mit der telekom offen hatte und sich so, dank der merkbefreitheit des telekom-managements, bei der telekom hintenrum rächen wollte.

eigentlich finde ich diese art der werbung ganz grossartig, auf eine meta-hinterfotzige art und weise ehrlich und defensiv. das ist wie hackfleischwerbung die von einem dressierten pferd gesprochen wird („100% rind vertrauen sie mir!“). oder werbung für milchprodukte mit offen laktose intoleranten menschen („i’m loving it, the farting“). werbung für legale downloads mit transportablen gefängniszellen. wurstwerbung mit niki lauda.

die frage ob die schauspieler in der werbung wirklich de-mailer sind, hat mir die telekom noch nicht beantwortet. auch meine frage, ob die tatsache dass der FC bayern münchen de-mail vielleicht deshalb benutzt, weil er werbepartner der telekom ist und nicht weil er einen bedarf oder nutzen davon hat. ich finde das enttäuschend bis unprofessionell. erst flutet man mich ungefragt mit informationen und wenn ich mal auf den werbemüll reagiere ist plötzlich niemand zuständig.

[nachtrag 18.03.2013]

eben mit einem sprecher der telekom telefoniert und fast alle meine fragen beantwortet bekommen, bis auf die, zu denen er keine ausskunft geben durfte oder wollte. fragen deren antworten den datenschutz verletzen, konnte er natürlich auch nicht beantworten. ebenso blieben fragen offen, zu denen die telekom aus wettbewerbsgründen nichts sagt. aber das gespräch war trotzdem sehr informativ und professionell. ich versuche in den nächsten tagen nochmal etwas konkreteres dazu nachzutragen.

auf eienm anderen bild auf der kampagnen-site ist jemand abgebildet der in der gebrüder grimm bibliothek der humbold universität berlin sitzt und ein schild hält auf dem steht:

Ich bin De-Mailer.

Damit ich meine Hausarbeit noch kurz vor knapp verschicken kann. Aber sicher.

die Liste der partner (privatkunden/wer ist schon dabei?) umfasst neben ein paar versicherungen, banken, einen fertighaushersteller, einen it-dienstleister und die lohndirekt gmbh. auf der seite steht, das seien „alle De-Mail Partner“. ich frage mich, an wen will der unbekannte de-mailer aus der uni seine hausarbeit schicken? an die ergo-versicherung? an die targo-bank? vor allem: warum?

jan fleischhauer, letzte woche auf spiegel online:

Im SPIEGEL gab es kürzlich eine interessante Grafik zu dem ersten Twittersturm, der die Sexismusdebatte in Gang setzte und vielen nun als Beweis für die Bedeutung dieser neuen sozialen Bewegung gilt. Von den 80.000 Tweets, die in den ersten fünf Tagen abgesetzt wurden, waren 30.000 Retweets, also Weiterleitungen bereits gesendeter Mitteilungen. Zu den am meisten weiterverschickten Nachrichten gehörte der Spruch: "Meine Frau wollte auch etwas zu #aufschrei twittern. Das W-Lan reicht aber nicht bis in die Küche."

in der kolumne beleuchtet er einen interessanten aspekt der #aufschrei-debatte, die fleischhauer „die Sexismusdebatte“ nennt. er nennt das internet eine „Parallelwelt“, in der bekanntheit eine relative grösse sei:

Hier zählen 7000 Follower auf Twitter allemal mehr als 4,5 Millionen Zuschauer an einem Sonntagabend in der ARD. So funktioniert der Hinweis auf das Netz auch in jeder Redaktionskonferenz als Bedeutungsnachweis ersten Ranges. Mit dem Satz, dass dies aber in den sozialen Medien gerade heftig diskutiert werde, lässt sich noch dem abseitigsten Thema Dringlichkeit verleihen.

das ist natürlich etwas ganz neues. in der alten paralellwelt, die der asozialen klassischen medien, bestanden bedeutungsnachweise noch darin, dass andere zeitungen, bzw. ein paar oberchecker die für diese zeitungen schrieben, über ein thema berichteten. dreissig, vierzig leute, vielleicht auch 100, die die oberen plätzen der führenden tageszeitungen befüllen durften, genügten als bedeutungsnachweis in redaktionskonferenzen und parlamenten.

dass mit presseausweisen legitimierte oberchecker jetzt nicht mehr die einzigen sind, die diese debatten auslösen, führen und mit argumenten füllen können, scheint fleischhauer sehr zu bedauern. man hört ihn beim lesen seiner kolumne beinahe murmeln, „da könnte ja jeder kommen“.

die geringschätzung von normalsterblichen menschen, diesen figuren, die früher lediglich abonements bezahlten und werbung in relevanten medien betrachteten, zieht sich konsequent durch fleischhauers argumentation. warum dürfen diese unqualifizierten menschen überall mitreden? wie soll diese person, die gerade mal 7000 follower hat (wie fleischhauer auch), irgendwie für einen führenden journalisten wie fleischhauer relevant sein, der schliesslich schon das eine oder andere mal mehr in talkshows mit millionnen zusehern aufgetreten ist?

ganz besonders dumm finde ich jan fleischhauers steile these, dass die beteiligung „an den in Rede stehenden Debatten“ (im internet) so gering sei, dass „die Zahl oft nicht einmal ausreicht, um den bei herkömmlichen Protesten beliebten Platz vor dem Brandenburger Tor zu füllen“. das ist bei den debatten in talkshows oder zeitungen oder dem bundestag natürlich ganz anders. wenn so eine talkrunde oder redaktion auf den pariser platz tritt, wirkt das ruck zuck wie ein ostermarsch zu zeiten des NATO doppelbeschlusses.

aber eigentlich wollte ich etwas ganz anderes sagen. ich kann mir sehr gut denken welche anstrengungen es bedeutet, wöchentlich eine kolumne zu schreiben und sich stundenlang meinungen aus der nase zu ziehen und sachen die man vom hörensagen im laufe der woche mitbekommen hat entsprechend zu verwursten. bei meinungsstarken stücken, bleibt für recherche natürlich wenig zeit. wenn renomierte blätter wie die augsburger algemeine, die waltroper-zeitung, das pc-magazin, die mainpost, spiegel-online, die taz oder die dpa einen tweet als einen der am häufigsten¹ retweeten beiträge zur #aufschrei-debatte zitieren (ohne den tweet zu verlinken²), dann kann fleischhauer — der sich „Journalist und Autor“ nennt — das natürlich auch. einfach abschreiben, einen bindestrich zwischen w und lan einfügen, keinen link setzen und auf gar keinen fall erwähnen, dass der tweet von gallenbitter gerade mal 201 retweets erzielt hat (stand 12.03.2013), weil sich das nicht gut neben der zahl von „30.000 Retweets“ machen würde:

Mein Frau wollte auch etwas zu #aufschrei twittern. Das WLAN reicht aber nicht bis in die Küche.

— gallenbitter (@gallenbitter) 27.01.2013

gallenbitters am meisten retweeteter tweet lautet übrigens:

500 Gramm HARIBO Lakritz-Schnecken intus. Morgen kack' ich mir einen Satz Sommerreifen.

— gallenbitter (@gallenbitter) 22.02.2011

/via lukas heinser, ohne dessen empfehlung ich fleischhauer wohl nicht gelesen hätte.

1)

dpa: „auf Platz sieben der häufigsten Retweets“

pc-magazin: „Einer der am häufigsten weitergeleiteten Beiträge (Retweets)“

2)

die augsburger-allgemeine.de und die mainpost.de nennen immerhin den urheber @gallenbitter.

so wie es aussieht funktioniert ab morgen weder blackbirdpie, noch das native oembedden von twitter-urls in wordpress. dank twitters api1.1.

4.03.2013 8:25 via web Reply Retweet Favorite

@diplix felix schwenzel

das war ein bisschen voreilig. denn entgegen den eigenen ankündigungen hat twitter nun doch noch nicht der API 1.0 am 5. märz das licht ausgeschaltet, sondern führt vor der endgültigen abschaltung irgendwann (twitter legt sich nicht auf ein datum fest) erst noch „blackout tests“ durch, twitter dazu:

What dates should I be aware of?We will perform the first of what we call "blackout tests" for API v1 on March 5th, 2013. We will not be permanently shutting off API v1 on this date. […]

What are blackout tests?The blackout tests, which will take place on different days of the week and at varying times of day, are meant to help you better understand the impact the retirement will have on your applications and users. API methods will temporarily respond to requests as if the retirement has already happened -- with an HTTP 410 Gone.

On March 5th, 2013, from around 9:00am to 10:00am PST, we'll perform the first of these tests, limited only to unauthenticated requests. All unauthenticated requests during that time window will be responded to with a HTTP 410 Gone. Be sure to follow @twitterapi to receive notices before, during, and after the blackout test.

sollten die pläne für die abschaltung der API so umgesetzt werden wie geplant, bedeutete das (unter vielen anderem) für wordpress-plugins wie blackbird pie das ende. blackbird pie erlaubt es blogger in wordpress entweder mit einem shortcode oder einer twitter-URL einen tweet einzubetten:

daraus wird in etwa soetwas:

new #wordpress theme from @themeforest for #ipad : "Mobility Wordpress Theme for Web and iPad" - http://ow.ly/1L0pN

14.05.2010 11:32 via HootSuite Reply Retweet Favorite

@themergency Brad Vincent

blackbird pie macht mir der tweet-ID (hier 13968912427) folgendes:

wordpress kann das seit ein paar versionen auch nativ, also ohne den blackbird-pie-plugin. aus einer einzelnen zeile mit einer twitter-URL baut wordpress soetwas:

new #wordpress theme from @themeforest for #ipad : "Mobility Wordpress Theme for Web and iPad" - http://ow.ly/1L0pN

— Brad Vincent (@themergency) May 14, 2010

wordpress macht dafür folgendes:

mit der twitter API 1.1 ändert sich an den API-abfragen ein entscheidendes detail. die anfrage muss authentifiziert sein. einfach, könnte man denken, jeder hat ja ein twitter account, dann authentifiziere ich mich halt. nur leider fragt man ja nicht selbst die API ab, sondern wordpress oder die web-app die man zum ins internet schreiben benutzt. damit die sich authentifizieren kann, muss man erst mit seinem twitter account eine twitter app erstellen:

mit diesen daten kann sich dann die webapp (das blog, der plugin) gegenüber twitter authentifizieren. einige wordpress-twitter-plugins oder webapps können das bereits und mit einer php oAuth-library kann man das mit ein paar PHP kenntnissen auch selbst nachrüsten. ich habe das in meine blackbird pie implementierung die ich für meine monatlichen twitter-lieblinge benutze kürzlich gemacht. meine monatlichen twitterlieblinge werden also noch eine weile so aussehen können wie sie aussehen (ich nutze aber auch kein wordpress hier). für den blackbird-pie-plugin selbst hat das noch niemand gemacht, der wurde seit über einem jahr nicht mehr aktualisiert.

es gibt auch noch eine weitere hürde die twitter seinen nutzern (bzw. entwicklern) in den weg gelegt hat: die twitter „Developer Display Requirements“.

in den „Display Requirements“ ist bestimmt wie ein tweet auszusehen hat. zum beispiel soll immer das profilbild angezeigt werden, der benutzername muss zuerst angezeigt werden, dann der @twittername. blackbird pie macht das andersrum, so wie twitter das auch vor einigen jahren noch gemacht hat. ausserdem findet twitter, dass der benutzername über dem eigentlichen tweet angezeigt werden muss. das macht blackbird pie auch umgekehrt. blackbird pie tweets wie der ganz oben, sind also aus der sicht von twitter illegal. theoretisch kann das dazu führen, dass twitter die app und die authentifizierung sperrt und man dann wieder auf dem trockenen sitzt.

frank westphal hat aus furcht vor konsequenzen die darstellung von tweets auf rivva entsprechend angepasst. das sieht jetzt ziemlich verhunzt aus. zum beispiel: rivva.de/188861715

andererseits kann man das auch verstehen. twitter will kontrolle über die darstellung von tweets haben und sieht mit dem kontrollierten zugang zum API eine möglichkeit dazu. völlig absurd ist aber die verrammelung des oEmbed-zugangspunktes. hier fragen wordpress und andere systeme ja nach der von twitter sanktionierten, geforderten und geförderten tweet-darstellung. wordpress merkt: oh ich habe hier einen tweet und fragt twitter: „wie soll ich den darstellen?“. das geht per oEmbed idiotensicher und einfach — ohne jede weitere konfiguration die der nutzer vornehmen muss.

immerhin scheint twitter hier ein einsehen zu haben. in einem ticket zur drohenden verrammelung des twitter-oEmbed-zugangs berichtet ein wordpress-entwickler, dass twitter einen rückziehen beim thema authentifiziertes oEmbed zu machen scheint:

Initial response from Twitter is that "the endpoint will continue to operate unauthenticated, as-is the spirit of oEmbed." Still trying to confirm whether that means 1.0's oEmbed endpoint will remain in operation past the 1.0 shutdown, if 1.1's oEmbed endpoint will be changed to be entirely unauthenticated, or both. Either way, we're in the clear in terms of not needing to implement something new.

dieses innehalten beim thema oEmbed ist einerseits beruhigend, andererseits erschreckend, wie kurzsichtig und rücksichtslos twitter beim durchpeitschen seiner API 1.1 vorgeht. benutzerfreundlich und innovationsfördernd ist das alles nicht.

immerhin gibts ja noch die methode gröner lieblingstweets zu verbloggen. mit screenshots.

vor (sehr) vielen jahren träumte ich davon einmal ein kaffeehaus zu betreiben. es war kein sonderlich realistischer wunsch, sondern eine eigentümliche faszination die ich mit einem etwas idealisierten bild von kaffeehäusern verband. das eine bild das mir nicht aus dem kopf ging war ein typisches franszösisches café in dem man morgens im sonnenschein an einem kleinen bistrotisch sass, milchkaffee trank und ein schokocroissant ass. milchkaffee schmeckt nirgendwo so gut wie im frühen sonnenschein an einem bistrotisch unter einer grünen markise.

diese erinnerung muss sich vor ungefähr 25 jahren während meiner ersten interrail-reise in arcachon in mein gedächnis eingebrannt haben. vermutlich hatten wir vorher im schlafsack auf einer düne am strand geschlafen, was den geschmack des milchkaffees im sonnenschein vor dem café wahrscheinlich nochmal verbessert hat.

andere erinnerungen die ich nicht mehr aus meinem gedächnis bekomme sind die an wiener kaffeehäuser. auch dort war es wahrscheinlich nicht so sehr der geschmack des kaffees, sondern das ambiente, die eigentümlich altmodische art bedient zu werden und die gleichzeitigkeit von ohrenbetäubendem lärm von geschirr, stimmengewirr, musik und absoluter ruhe. eine ruhe die einkehrt, wenn einen lärm, mit dem man nichts direkt zu tun hat und der laut, aber nicht wirklich störend ist, wie watte verpackt und zu einer inneren ruhe führt, die ich nur aus cafés oder kaffeehäusern kenne.

natürlich wusste ich immer, dass einen kaffeehausbetreiber diese ruhe nicht unbedingt so erfasst, wie sie die gäste erfassen kann. im gegenteil, ein café zu betreiben ist wahrscheinlich ein ziemlich stressiger job, weshalb ich wohl auch nie ein café eröffnet habe.

aber kaffeehäuser haben noch eine andere eigenschaft die mich vom ersten besuch an fasziniert hat; sie sind das natürliche habitat von intellektuellen. zumindest empfand ich das damals so. ein blick in die geschichtsbücher wikipedia bestätigt meine vermutung allerdings:

Unter anderem Habermas betont in seinem Werk Strukturwandel der Öffentlichkeit die Funktion der Kaffeehäuser als wichtigen Bereich der öffentlichen Sphäre, durch die sich eine bürgerliche Öffentlichkeit etablieren konnte.

Aber nicht nur die Geschäftsleute hatten ihre Kaffeehäuser, es gab ebenso Stammcafés für Literaten (etwa das berühmte „Will’s“, in dem John Dryden Hof hielt, auch Alexander Pope verkehrte hier, oder das „Smyrna“, das Jonathan Swift und Daniel Defoe zu seinen Gästen zählte), für Gelehrte („The Grecian“), Juristen und Spieler. Kennzeichnend für Kaffeehausgesellschaften war die Überwindung von Standesdünkel – hier saßen einfache Leute und Adlige am selben Tisch zusammen und redeten über die Weltlage im Allgemeinen und ihre Geschäfte im Besonderen.

im oben verlinkten artikel heisst es dann weiter, dass kaffeehäuser auch „der Ursprung des Postwesens“ gewesen seien und „hinsichtlich der Entwicklung der Zeitung“ eine bedeutetende rolle gespielt hätten.

dass in modernen kaffeehäusern tageszeitungen und zeitschriften für die gäste auslagen, war zentraler bestandteil meiner jugendphantasie. wie grossartig das wäre, ein café zu betreiben, in dem alle möglichen zeitungen aus aller welt auslagen. wäre ich kaffeehausbetreiber geworden, wäre die zeitungsauswahl sicherlich sehr exquisit gewesen, wahrscheinlich erlesener als die kaffeequalität oder der service.

zeitungen sind, wie bücher, gucklöcher in die welt. man konnte mit ihnen, damals vor 20 jahren, selbst mit käseblättern wie den aachener nachrichten, in die grosse weite welt schauen. oder im urlaub zurück in die heimat blicken. zeitungen wurden auch damals schon zum verpacken von fisch oder porzellan benutzt, aber trotzdem waren sie damals wertvoll. weil sie der beinahe einzige weg waren auf einigermassen vernünftige und reflektierte art und weise in die welt zu schauen, oder einen blick in die maschinenräume zu werfen, die die welt am laufen hielten.

mein kaffeehaustraum stirbt seit einigen jahren, genauso wie die zeitungen sterben. vor zwanzig jahren habe ich gelegentlich noch 10 oder zwanzig mark für eine ein paar tage alte ausgabe der new york times bezahlt. vor 16 jahren habe ich mehrfach 20 oder 30 mark für eine ausgabe der wired bezahlt. seit ein paar jahren mache ich das nicht mehr — oder kaum noch. erstens gibt es internationale magazine und zeitungen ziemlich aktuell und günstig auch überall in deutschland am kiosk und zweitens das internet.

und das internet ist genau das geworden, was ich mir damals als ideales kaffeehaus vorgestellt habe. zeitschriften und zeitungen aus aller welt hängen kostenlos rum, überall sitzen intellektuelle, es herrscht lärm und rauschen — und doch findet man hier seine innere ruhe (beispielsweise wenn man ins internet reinschreibt). das internet ist ein wichtiger bereich der öffentlichen sphäre, in dem sich derzeit eine neue öffentlichkeit etabliert. literaten und kolumnisten halten im internet hof, sind ansprechbar und man redet über die weltlage und geschäfte. auch das postwesen hat sich im internet neu erfunden und es hat bedeutenden einfluss auf neue formen des journalismus.

vielleicht ist diese website genau die erfüllung meines alten traums, nicht nur mein digitales zuhause (oder heimat), sondern mein kleines kaffeehaus. nicht besonders gross oder irre frequentiert, aber meins, so eingerichtet wie ich es mag, ein bisschen gemütlich und durchgehend offen für gäste, die manchmal sogar was in die kaffeekasse werfen. zeitungen veröffentlichungen aus aller welt liegen für alle besucher kostenlos aus, teilweise sogar mit empfehlungen vom wirt.

andererseits gibts im internet keinen kuchen und keine wiener melange.

[nachtrag 25.02.2013]

sehr schöner artikel in der zeit: youtube als salon des 21. jahrhunderts. der artikel ist auch gut für musikmuffel wie mich lesbar. /via maximilian buddenbohm

manche ideen liegen auf der strasse. oder in der luft. nachdem ich kürzlich diesen film aus der sendung mit der maus gesehen habe, in dem es um die funktionsweise von zylinderschlössern geht, hatte ich das starke bedürfnis etwas über lockpicking (warum gibts dafür eigentlich kein deutsches wort? schlossknacken ist zu destruktiv, dietrichen zu gestrig, schlossöffnen zu schlüsselig) zu lernen.

auf youtube kann man sich schnell einen überblick verschaffen wie man mit einem spanner und kleinen zahn- oder hakenbewehrten stiften fast jedes zylinderschloss öffnen kann. wenn ich das im fernsehkrimis gesehen habe hielt ich die einfachheit dieses vorgangs immer für völlig unrealistisch. wenn man die technik hinter dem lockpicking aber ein paarmal per video demonstriert bekommen hat, wird einem angst und bange, was für ein witz zylinderschlösser sind. da kann man die tür auch gleich offen stehen lassen.

zumindest fiel mir dann beim duschen und beim nachdenken darüber, dass ich das auch mal gerne lernen würde, ein, dass ich das ja mal mit unserem kellervorhängeschloss probieren könnte. und beim nachdenken über vorhängeschlösser fielen mir die „liebesschlösser“ die überall in hamburg und berlin rumhängen ein. ich fand die idee witzig, die schlösser mal testweise zu öffnen und neu zu hängen und arrangieren.

und dann les ix eben in diesem internet, dass diese idee von mir keinesfalls originell ist:

Die Berliner Künstlerin Mey Lean Kronemann knackt Liebesschlösser – ohne sie zu beschädigen und arrangiert sie danach neu.

— rebelart.net: Mey Lean Kronemann: „Lovepicking“

obwohl mangelnde originalität hat mich ja bisher auch nicht daran gehindert, dinge trotzdem zu tun.

wem fällt ein deutsches wort für „lockpicking“ ein? wirres.net/article/articl…

— felix schwenzel (@diplix) 16.02.2013

@diplix Schloßstochern.

— Tim T— (@ttepasse) 16.02.2013

@diplix Also, 'nose picking' heißt ja 'Nase popeln'...

— Ahoi Polloi (@ahoi_polloi) 16.02.2013

@diplix wurde das nicht mal "Schließsport" / "Sperrtechniksport" genannt?

— Andreas Braukmann (@thinkslowly) 16.02.2013

@diplix ich habe mal über einen Verein reportiert, die hießen Sportfreunde der Sperrtechnik.

— Michalis Pantelouris (@MichPant) 16.02.2013

.@jangrewe schliesssport hört sich für mich ein bisschen so an, als sei es eine art schliessmuskel-training.

— felix schwenzel (@diplix) 17.02.2013

zuletzt habe ich hier etwas über eine angeblich geplante neue armbanduhr von apple gelesen. die technik-blogs sind voll mit diesem gerücht.

mir ist ein ding was man sich um den arm schnallen kann eigentlich egal. mir ist auch (noch) das ipad egal, so wie mir lange das macbook air egal war (zu teuer, zu beschränkt) und das iphone (lange zeit kein UMTS, kein tethering). mittlerweile ist mir weder das iphone, noch das macbook air egal, wohl aber arbanduhren, die ich seit mindestens 20 jahren nicht mehr trage.

trotzdem denke ich gerade drüber nach was an so einer armbanduhr dran sein könnte, dass alle so aufgeregt sind. ich glaube ja, dass das wirklich bahnbrechende am iphone an smartfones die sensoren sind. ein modernes smartfone hat nicht nur hypersensible berührungssensoren die völlig neue benutzerschnittstellen, interaktionsmöglichkeiten und bedienungsmetaphern ermöglichen, sondern so ein smartfone kennt auch seine genau lage im raum. nicht nur den ort, auch die richtung in die es zeigt, ob es sich bewegt oder rotiert oder beschleunigt, wie hell es ist, welche geräusche es umgeben — und ein bild kann es sich eigentlich auch jederzeit von seiner umgebung machen.

diese potenziale werden bereits kräftig für smartfone-anwendungen genutzt, die man sich vorher schwer für ein „telefon“ hätte vorstellen können. es gibt apps die tiefschlafphasen messen, wenn man das telefon auf der matraze plaziert¹, man kann spiele steuern indem man das telefon neigt oder bewegt, wenn man das telefon auf den himmel richtet kann man die sterne bei tageslicht sehen oder flugzeuge hinter wolken.

und dann musste ich mir eben vorstellen, was passieren könnte, wenn man sich ein smartfone an den arm schnallt und die bewegungssensoren geschickt auswertet:

wenn apple einen computer zum an den arm schnallen verkaufen würde, dann wäre „uhr“ oder „smartwatch“ sicher nicht die richtige bezeichnung. das ding wäre eher ein persönlicher sensor, der natürlich auch die position, uhrzeit oder das wetter anzeigen könnte. aber die hauptaufgabe dieses geräts wäre es, persönliche daten zu sammeln und eine mensch-computer kommunikation zu ermöglichen, bei der sich der computer wie ein körperorgan anfühlt. könnte aber natürlich auch ganz anders kommen.

1) ich hab damit aufgehört als ich mein iphone im schlaf aus dem bett warf und danach eine 4 stündige wachphase mitten in der nacht hatte.

der seitentitel des neuesten spiegel-blog-artikels lautet: „Ralf Hoppe über Genauigkeit im Journalismus und seine Island-Recherche“. leider geht es genau darum in hoppes artikel, in dem er auf eine recherche¹ von alexander svensson reagiert (übrigens ziemlich ungenau auf die wortfeld-startseite verlinkt), gar nicht. es geht um die relativierung von hoppes ungenauigkeit und den hinweis, dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht.

hoppe schreibt:

Meine Gesprächspartner erzählten mir in großer Übereinstimmung, wie wichtig und gleichzeitig schwierig es sei, in dieser Krisensituation an stabile Informationen zu gelangen. Das Fehlen verlässlicher Quellen wurde als großes Manko erlebt. Da ich kein Isländisch spreche oder lese, kann ich die Qualität der traditionellen Medien, Zeitungen, Rundfunk, nicht beurteilen.

im spiegel schrob er allerdings, als könne er es beurteilen:

In Island war man sehr stolz darauf, eine vernetzte, bloggende Gesellschaft geworden zu sein, die althergebrachten Medien fristeten ihr Dasein, staubige Staats-Rundfunksender, von Untoten bewohnt, sklerotische Zeitungen.

egal. was mich beeindruckt, ist wie er ein „Gerücht“ aufgriff und damit seine geschichte zu untermauern versuchte:

Ich konnte aber, entsprechend meiner Rolle als Reporter, Fragen stellen. […] Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich von jenem Gerücht: Regierung und Banker wollten die Goldschätze außer Landes bringen, Startbahn oder Flughafen müssten blockiert werden. Ich nahm mir ein Taxi und fuhr zum Flughafen. Dort traf ich Isländer, die dort standen, weil sie verhindern wollten, dass die Regierung irgendwelche Schätze außer Landes fliegt. Sie waren da, um die Startbahn zu blockieren, sie standen vor dem Flughafen. Der Abend blieb mir in Erinnerung, denn die Leute schienen mir irgendwie typisch in ihrer gereizten Orientierungslosigkeit. Ich sprach mit einigen von ihnen, stand eine Weile frierend herum und fuhr dann wieder zurück ins Hotel. Dass sie ihr Vorhaben nicht umgesetzt haben, ist mir inzwischen klar geworden. Um so peinlicher, dass mir so ein Fehler in einem Text passiert, der sich mit der Genauigkeit von journalistischer Arbeit beschäftigt.

selten habe ich eine so trotzige entschuldigung gelesen. genaugenommen ist es ja auch gar keine keine entschuldigung, sondern wahrscheinlich selbstmitleid. selbstmitleid eines offenbar manchmal ungenau arbeitenden journalisten, der sich gerne als präzsise und verlässlich arbeitenden journalisten darstellen würde und diesen ruf nun vor dahergelaufenen, aufgeblasenen popanzen verteidigen soll. ihm ist das jetzt peinlich, nicht etwa, als er es ungeprüft aus seiner erinnerung hinschrob. hoppe entschuldigt sich nicht für diesen „Fehler“, sondern er erklärt: die geschichte sei in einem format erschienen, in dem spiegel-journalisten „persönliche Geschichten erzählen, eigene Erfahrungen und Beobachtungen.“ logisch, wer einen text liest der persönliche erfahrungen und beobachtungen erzählt, muss doch quasi mit ungenauigkeiten und kleinen fehlern rechnen. tz. machen diese blogger doch auch alle.

ausserdem sei das das was alexander svensson da behandelt gar nicht relevant, erklärt er den spiegel-blog lesern, wichtig sei etwas ganz anderes: es geht um die

durch das Netz und die sozialen Medien beförderte Neigung, sich schnell, aber oberflächlich zu empören, irgendwas zu liken oder eben jemanden als Lügner und Arschloch abzustempeln.

und damit es auch das hinterletzte internet-arschloch versteht, erklärt er es nochmal für doofe:

Was machen die sozialen Medien mit der Generation der Jungen? Wie modelliert das Netz ihre Kommunikation, ihr Denken, Fühlen? Das ist, so habe ich es jedenfalls beabsichtigt, das eigentlich wichtige Thema der Kolumne.

ich würde mich mal über eine kolumne freuen in der beleuchtet wird, welche neigungen der niedergang einer einst irre reichweitenstarken, relevanten und beinahe allmächtigen redaktion, bei ihren selbstverliebten mitgliedern befördert. wie reagieren leute, deren exklusives privileg es einst war, leute hoch- oder niederzuschreiben, kampagnen zu fahren, skandale zu entfachen und andere menschen als lügner zu entlarven, wenn sie nicht mehr die einzigen sind die es können? wie modelliert ein solcher verlust ihre kommunikation, ihr denken, fühlen?

1) in alexander svenssons recherche ensteht der eindruck, dass ralf hoppe sich eine geschichte ausgedacht hat, um den mangel an „guten Journalisten“ in island zu illustrieren (ix schrob mehrfach drüber, hier und hier und auch hier).

hervorhebungen in den zitaten von mir. die anderen hervorhebungen sind auch von mir.

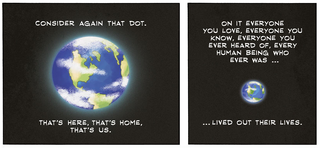

/ thecuriousastronomer.wordpress.com

[nachtrag 10:08 uhr]

via paul der text von carl sagan als comic .

ende januar habe ich den ruf nach papieren der republica 13 beantwortet und folgende session vorgeschlagen:

10 Vorschläge um die Welt zu verbessern

Molière liess in seiner Komödie „Der Menschenfeind“ den einzigen Freund von Alceste (dem Menschenfeind) sagen: „Weltverbesserung, das ist ein Ziel, für das nur Tore sich begeistern.“ Getreu diesm Motto will ich mich mindestens 30 Minuten vor Publikum für Weltverbesserung begeistern und 10 konkrete Vorschläge oder Wege zeigen, mit denen man sich zum Tor machen kann und Misathropen in die Schranken weisen kann. Über das Internet werde ich nur am Rande sprechen.

nachdem ich 2010 festgestellt habe, dass die welt scheisse ist, habe ich mich in den folgenden jahren intensiv mit platitüden beschäftigt: 2011 habe ich beispielsweise festgestellt, dass die „Zukunft [das] ist, was wir aus der Gegenwart machen“ und 2012, dass das internet und die welt aus menschen bestehen und real sind.

neben der tatsache, dass ich mir das thema für den session-vorschlag dieses jahr ausgedacht habe, gefällt mir an dem thema, dass es etwas offener für recherche ist, dass es also um ein thema geht, von dem ich überhaupt keine ahnung habe.

zu dem thema kann man sicher sehr ausgiebig und sehr subjektiv rummeinen, aber ich hoffe mich mit diesem thema, sollte es angenommen werden, in zugzwang zu bringen: ich würde gerne echte ansätze für weltverbesserung finden, menschen finden, die explizit versuchen, die welt oder teile der welt in ordnung zu bringen. ein bisschen möchte ich das in eine richtung bringen, die ich bei sarah lacy 2011 auf der next-konferenz beobachtet habe: von dingen berichten, die menschen unternehmen um anderen zu helfen. frei von pathos, aber nicht frei von faszination. ich fürchte und ich hoffe, dass dieses thema einiges an recherche mit sich bringt. und ich hoffe, dass mir die eine oder der andere meiner leser mich mit hinweisen auf interessante menschen oder initiativen anstossen könnte.

nachtrag zu dieser seite, die ich vor fünf jahren mal zusammengesucht habe. vielleicht auch hilfreich, sollte jemals jemand nen nachruf auf mich verfassen wollen. ansonsten isses natürlich selbstbezogener bloggerscheiss.

judith horchert (2012):

Felix Schwenzel hat auf alle Fragen eine Antwort - auch wenn ihm die richtigen Worte fehlen.

Felix Schwenzel ist Web-Entwickler und Blogger, auch wenn er das selbst längst nicht mehr so nennt, sondern lieber "einfach so ins Internet" schreibt.

michael seemann (2007):

Felix Schwenzel ist alles andere, als ein selbstgefälliges, arrogantes und ignorantes Arschloch.

sascha lobo (2013):

Felix Schwenzel ist der Meister des naheliegenden Witzes.

[Felix Schwenzel arbeitet] nicht mit dem Skalpell, sondern mit der Axt.

harald staun (2010):

Felix Schwenzel [kommt] in seiner Zotteligkeit dem Prototyp des Bloggers ziemlich nahe.

karan (2012):

Felix Schwenzel, [der] Meister der Gemeinplatzveredelung.

jens scholz (2012):

Eine re:publica [ist] ohne eine der Predigten von Felix inzwischen nicht mehr vollständig.

dentaku (2012):

Felix Schwenzel erklärt das Internet.

sebastian baumer (2012):

Felix Schwenzel schreibt auf Wirres.net sehr angenehm sachliche Artikel und Kommentare […].

wolfgang michal (2012):

Felix Schwenzel ist einer der wirklich Unabhängigen.

andré krüger (2012):

Felix Schwenzel bloggt schon so lange, wohl niemand hat es mehr verdient, als Urgestein der Bloggosphäre bezeichnet zu werden, auch wenn man mit dieser Bezeichnung nichts anfangen kann. Felix war eben schon immer da. Täglich erfreut er mich mit seiner lakonisch kommentierten Linksammlung voller interessanter Lesetipps. Sehr gern mag ich auch seine Berichterstattung von Veranstaltungen, weil Felix nicht den Kram schreibt, der überall zu lesen ist, sondern einen guten Blick für Abseitigkeiten des Lebens hat.

christian jakubetz (2012):

[…] Felix Schwenzel aus Berlin [möchte] ich Ihnen aus einer ganzen anderen Reihe von Gründen ohnedies allerwärmstens ans Herz legen […].

patricia cammarata (2012):

Ich lache oft über Felix Schwenzel, weil er so gnadenlos seine Finger in offene Wunden halten kann und hoffe dabei inständig, nie was so dummes zu schreiben, dass mich dieses Schicksal ereilt.

carsten herkenhoff (2012):

Felix Schwenzel ist ein Bloggerurgestein.

thomas stadler (2012):

Felix Schwenzels “Fachblog für Irrelevanz” passt in keine Schublade und der Titel ist natürlich blanker Unfug.

mario sixtus (2011):

Felix Schwenzel ist einfach der Bierzeitankündiger.

mathias richel (2011):

Felix Schwenzel ist […] ein Zwischen-die-Beine-Treter.

alexander endl (2011):

Felix Schwenzel ist ein richtig alter Internet-Hase.

thomas gigold (2007):

Felix Schwenzel ist Deuschlands schillernster Blogger.

mondoprinte (2012):

Felix Schwenzel ist da ganz anderer Meinung.

nadine lantzsch (2007):

[Stefan Niggemeier] ist trotzdem noch mehrfach besser als diese Tölpel von Felix Schwenzel, Sascha Lobo und Konsorten. Arbeitslose Mediennichtsnutze mit großer Schnauze. Im Biz sicherlich ein Vorteil. Aber das wars dann.

Deswegen mag ich Online manchmal nicht. Weil diese Heinis da mit reinpfuschen. Gerade, wo doch die Schwelle vom Digital- zum Printprodukt so klein geworden ist. Ein Schritt und Schwenzel unterschreibt im Editorial der nächsten [Dummy-]Ausgabe. Muss Online denn ständig das Sprachrohr für diese Deppen sein?

ix kürz das mal:

Felix Schwenzel ist ein Tölpel und ein Depp.

bernd matthies (2010):

[Felix Schwenzel ist ein] Kult-Blogger. [anmerkung: vielleicht hat das auch wolf schneider in seinem buch gesagt.]

[Felix Schwenzel ist] in seiner hohlen Redundanz unlesbar für alle, die auf Sinn und nicht auf Sound setzen.

wolf schneider ( 2010 in einem video , frei zitiert )

Felix Schwenzel denkt nicht bevor er bloggt.

Felix Schwenzel ist einsam.

(wolf schneider beschäftigt sich wohl auch in seinem buch „deutsch für junge profis“ mit mir, das ist mir aber noch nicht in die hände gefallen.)

falk lüke steiner (2012):

Ach Felix …

udo vetter (2010):

Felix Schwenzel ist ein Idol von mir was Blogs angeht. Er schreibt nicht viel, aber wenn er etwas schreibt isses extrem unterhaltsam, sehr schön formuliert, wie ich finde, tiefgründig, er denkt nach und er bringt das immer auf eine elegante, humoristische Schiene.

Felix Schwenzel ist kein Mann der grobschlächtigen Sprache. Er kommt eher hintenrum, […] aber wenn er zu nem Schlag ausholt, dann sitzt der auch.

journelle (2012):

Etwas unfair ist es allerdings schon, Felix Schwenzel nur als Internet-Trüffel-Schwein darzustellen.

deutschlandradio (2011):

Felix Schwenzel […] ist ein notorischer Kleinschreiber.

astrid herbold (2012):

[Felix Schwenzel bekommt für] seine Offenheit […] viel Zuspruch.

hab ich was vergessen? möchte jemand etwas hinzufügen?

sonntag, nachdem ich günther jauchs sendung zum thema #aufschrei gesehen habe, war ich leicht bestürzt. unter anderem über wibke bruhns, die ich bisher immer für eine kluge, offene und neugierige frau gehalten hatte, die in der sendung aber eine erstaunliche ignoranz und verbissene altersbesserwisserei demonstrierte. ihre argumentationslinie war im wesentlichen, dass sexismus und sexuelle belästigung naturgegeben seien und damit unveränderbar in dieser welt seien. männer und frauen seien nunmal unterschiedliche spezies.

eine erstaunliche haltung für eine journalistin, die sich ja demnach auch ihr ganzes journalistenleben hätte sparen können und statt über politische korruption, studentenproteste, den kalten krieg oder menschliche schicksale einfach über über die menschliche natur hätte philosophieren können: die menschen sind machtbesessen und geldgierig, ost und west getrennt, jugendbewegungen mit ihre weltfremden idealen werden immer irgendwann ins politische system assimiliert und menschen leiden bereits seit jahrtausenden in dieser welt. hat sie aber nicht. statt über die menschliche natur und ihre unveränderbarkeit hat sie über recht und unrecht berichtet, sich für willy brandt eingesetzt, für veränderung gekämpft, geschrieben, argumentiert, geredet. woher kam in jauchs sendung ihr fatalismus (und herablassendes grinsen)?

patricia cammarata hatte am montag, als ich mit mit ihr über die sendung unterhielt (und nebenbei ein paar herrenwitz machte), eine erstaunlich schlüssige erklärung für wibke bruhns verhalten bei jauch: selbstschutz. es mag ja sein, dass wibke bruhns noch nie eine unangenehme oder bedrohliche situation erlebt hat, es kann aber auch sein, dass ihre strategie mit solchen situationen umzugehen einfach darin besteht belästigungen als normal zu akzeptieren, sie zu verdrängen, zu leugnen und zu relativieren.

die strategie mit (sexueller) belästigung oder verletzungen mit ignoranz, gleichmut und anschliessender verdrängung zu begegnen wurde in der menschheitsgeschichte millionenfach erprobt. natürlich kann man verletzungen, beleidigungen, bedrohungen an sich abprallen lassen, bzw. sich so verhalten, dass es nach aussen hin so aussieht, als berühre es einen nicht. und man kann sich auch erfolgreich einreden, dass einen verletzungen die man erfährt gar nicht verletzen. genauso wie man fröhlich singend durch den dunklen wald ziehen kann — und sich trotzdem vor angst fast in die hose macht.

wie gut verdrängungs- und selbstschutzmechanismen funktionieren, fiel mir im laufe der letzten tage auf. den vielen tweets und blogartikeln zum thema #aufschrei kann man ja kaum ausweichen, genauso wie man kaum vermeiden konnte, in den letzten tagen über das thema nachzudenken und zu reden.

mir fiel beim nachdenken und erinnern eigener erlebnisse auf, wie sehr das thema mit macht- und stärkedemonstrationen zu tun hat und wie wichtig es ist, darüber nicht zu schweigen. die eigenen verletzungen oder traumata nicht zu verdrängen schafft verständnis und empathie und führt langfrsitig sicherlich auch zu lösungsansätzen.

seit meinem sechzehnten oder siebzehnten lebensjahr sieht man mir an, dass ich anderen weh tun könnte. was man mir nicht ansieht ist, dass ich körperliche gewalt verabscheue¹ und nur sehr schwer in einen zustand der wut zu versetzen bin (in dem ich meine abscheu gegenüber gewalt vergessen könnte). mein erscheinungsbild hat mich sicherlich vor sehr vielen unangenehmen begegnungen bewahrt.

allerdings war ich auch mal klein und wenig abschreckend. und das wurde nicht selten von leuten die sich stärker als ich fühlten (oder waren) ausgenutzt. ich kann mich noch relativ gut an ein paar arschlöcher erinnern, die sich als ich als 13 oder 14 jähriger mit dem bus zum reitunterricht (!) fuhr, sehr laut über ein paar äusserliche merkmale von mir lustig machten und mir das auf eine sehr unangenehme art und weise, sehr nahe vor mir aufgebaut, ins gesicht sagten. was mir beim nachdenken über dieses kurze erlebnis wie schuppen von den augen fiel, war die intention der arschlöcher: es ging (natürlich) um demütigung und einschüchterung. die implizite androhung von gewalt war nicht das ziel, sondern der weg: vergiss nicht; wir bestimmen wo es langgeht, wir sind stärker und wollen dich das jetzt mal spüren lassen.

arschlöcher geniessen es anderen ihre (vermeintliche) stärke und macht zu demonstrieren. wenn sich eine gelegenheit ergibt und sie niemand daran hindert streicheln sie ihren kleinen ego, indem sie andere erniedrigen um sich selbst grösser zu fühlen. dass hinter diesen machdemonstrationen oft unsicherheit, schwäche und verletzbarkeit steckt, wusste ich als 13 oder 14 jähriger natürlich nicht, aber selbst wenn ich es gewusst hätte, wäre es in der situation wenig hilfreich gewesen. ausserdem bleiben leute, die sich aus jämmerlichkeit wie arschlöcher benehmen, durchaus arschlöcher.

es gab in meinem leben ein paar solcher situationen, was mir aber in diesem artikel egal ist. denn der eine entscheidende punkt, der mir in den letzten tagen aufgefallen ist, ist dass belästigung, demütigung, die reduzierung auf äusserlichkeiten, sexismus, whatever, sich nie auf augenhöhe abspielt, sondern immer mit einem höhenunterschied einhergeht. es geht um machtsymbolik, um machtverhältnisse und um unterdrückung. zufälligerweise ist das die klassische formel der frauenbewegung. die formel wollte ich bisher, bei aller sympathie für die frauenbewegung, in ihrer radikalität nie ganz wahrhaben. das liegt aber auch daran, dass ich optimist bin und in sachen arschlochigkeit begrenzte phantasie und erfahrungshorizonte habe.

der andere entscheidende punkt ist mein eingeständnis, dass ich auch viel zu oft ein arschloch war und vermutlich hin und wieder auch noch bin. dass ich gerne die schwächen anderer ausgenutzt habe und ausnutze, nur um mich selbst stärker oder besser zu fühlen.

Nicht "Männer" werden übergriffig, sondern Arschlöcher. #aufschrei

25.01.2013 9:27 via HootSuite Reply Retweet Favorite

@Weltenkreuzer Nils Müller

ich glaube es geht nicht nur um die arschlöcher, sondern auch um die mechanik, die strukturen und die rolle die wir in ihnen spielen. mal als arschlöcher, mal als ziel von arschlöchern, mal als schmiermittel für arschlöcher. vielleicht bin ich etwas arg romantisch, aber ich glaube tatsächlich, dass das hören und lesen von berichten über alltägliche erniedrigung, belästigung und ängste, das nachdenken und erinnern, das reflektieren, das reden und diskutieren darüber was wir alle damit zu tun haben hilft lösungen zu finden.

sonntag abend brannte bei mir eine sicherung durch, als karasek bei jauch irgendetwas über frauen erzählte, die sich auch mal gedanken machen sollten ob und wann sie sich „aufreizend“ anziehen sollten oder nicht. eine solche stolz vorgetragende ignoranz und selbstgefälligkeit hielt ich bisher nur in talkshows am nachmittag für möglich.

mir fiel nach der sendung nur eine sehr hinkende analogie ein. ich dachte man könnte mal fragen, ob männern, die sich autos über €10.000 leisten eigentlich bei diebstahl, vandalismus oder wenn die kiste in berlin in flammen aufgeht auch eine mitschuld gegeben wird? spricht man in solchen fällen davon, dass die sich auch mal gedanken machen sollten, ob sie sich so ein „aufreizendes“ blechkleid anziehen? und wo?

die analogie, die anatol stefanowitsch hier aus dem internet aufgegabelt und übersetzt hat, trifft das aber viel besser als mein hinkender vergleich:

Mann: Ich möchte einen Straßenraub melden.

Polizist: Einen Raub, ja? Wo hat der stattgefunden?

Mann: Ich war gerade an der Ecke 21ste und Dundrich Street als ein Mann eine Pistole auf mich richtete und sagte, „Gib mir all dein Geld.“

Polizist: Und, haben Sie das getan?

Mann: Ja, ich habe mich kooperativ verhalten.

Polizist: Sie haben ihm also bereitwillig Ihr Geld gegeben, ohne sich zu wehren, um Hilfe zu rufen oder wegzulaufen?

Mann: Ja, aber ich hatte Angst. Ich dachte, er würde mich töten.

Polizist: Mhm. Aber Sie haben mit ihm kooperiert. Und wie ich höre, sind sie ein ziemlich wohltätiger Mensch.

Mann: Ich spende Geld für gute Zwecke, ja.

Polizist: Sie geben anderen also gerne ihr Geld. Sie geben anderen gewohnheitsmäßig ihr Geld.

Mann: Was hat das mit dieser Situation zu tun?

Polizist: Sie sind wissentlich in Ihrem Anzug die Dundritch Street entlanggelaufen, obwohl jeder weiß, dass Sie ihr Geld gerne hergeben, und dann haben Sie sich nicht gewehrt. Es klingt für mich, als ob Sie Ihr Geld freiwillig hergegeben haben, und jetzt bereuen Sie Ihre Spende nachträglich. Wollen Sie wirklich das Leben dieses Mannes ruinieren, weil SIE einen Fehler gemacht haben?

und auch das fazit am ende seines sehr lesenswerten textes möchte ich zitieren:

Und das einzige, was wir konkret tun können, wird sein, nicht eine Sekunde lang zu denken — geschweige denn, ihnen zu vermitteln —, dass SIE etwas dagegen hätten tun können. Wir alle — Frauen und Männer, aber vor allem wir Männer — müssen dafür kämpfen, dass sexuelle Übergriffigkeit in jeder Form als Verantwortlichkeit des Täters betrachtet wird, und als Verantwortlichkeit einer Gesellschaft, die sich mit den Tätern solidarisiert, die die Handlungen der Täter relativiert, die die Situation der Betroffenen trivialisiert.

jauchs abschlussfrage an die runde war völlig deplaziert, lautete aber in etwa, ob sich brüderle entschuldigen solle oder nicht. er bat die runde mit ja oder nein zu antworten. die vor eitelkeit platzende talkerrunde musste ihrem „ja“ oder „nein“ aber ausnahmslos jeweils noch ein kurzes statement hinzufügen — bis auf anne wizorek. die hat einfach nur „ja“ gesagt. ich fand das sehr erfrischend und uneitel.

ein paar artikel zum thema #aufschrei, die mir gut gefielen.

sueddeutsche.de: TV-Kritik zu Günther Jauch - Vor Fassungslosigkeit die Sprache verschlagen #

happyschnitzel.com: Besser spät als nie: Die Sexismus-Debatte #

astefanowitsch.tumblr.com: Sagt ihnen nicht, dass sie sich hätten wehren sollen #

kleinerdrei.org: Lauch oder Janz #

1) der hauptgrund für meine verabscheuung körperlicher gewalt ist die furcht mich selbst verletzen zu können. körperliche gewalt die einem regelkorsett unterworfen ist, das schlimmere verletzungen vermeidet, mag ich ganz gerne. ich habe ein paar jahre judo betrieben und war ein paar monate lang mitglied des ringer-teams der steilacoom highschool in der nähe von tacoma. was ich dort vor allem gelernt habe ist, dass es immer jemanden gibt der stärker, gemeiner, brutaler oder geschickter als man selbst ist.

ich mochte vine noch bevor ich es mir genauer angesehen habe. ein blick auf ein, zwei oder drei beispiel-vine-filme genügte mir. vine-filme fühlen sich im browser ein bisschen an wie animierte gifs, laufen in einer endlosschleife und sind genau 6 sekunden lang. vine-filme fangen zwar automatisch an zu spielen (wie gifs), sind aber standardmässig lautlos geschaltet (wie gifs). die anzeige in allen browser fluppt wunderbar, die filme passieren den flash-blocker und laufen auch im mobiltelefon.

für die erstellung der filme gibts bis jetzt nur einen einzigen weg, den über eine iphone- und ipodtouch-app. die läuft noch ein bisschen ruckelig und zickig und kämpft bereits jetzt mit organisatorischen problemen, nimmt aber ziemlich idiotensicher sechs-sekunden filme auf. ohne schnitt- oder filtergedöns filmt die app solange wie man mit dem finger den bildschirm berührt, beim loslassen pausiert sie, wenn man den bildschirm wieder fingert filmt sie weiter bis die sechs sekunden voll sind.

der rest der app funktioniert im prinzip wie instagram. in der app aufnehmen, teilen, „freunde“ suchen und ihnen folgen und deren vine-filme ansehen und liken und kommentieren. die fertigen vine-filme kann sich auch im netz ansehen, die url erfährt man allerdings nur, wenn man den vine-film nach dem aufnehmen auch auf twitter oder facebook freigibt (beispiel auf vine.co oder twitter.com).

im quelltext der vine-seite sieht man dann den codeschnipsel für den einbettungscode:

twitter bettet so einen vine-film dann so ein:

diesen code kann man dann auch zum überall einbetten nehmen.

technisch steckt dahinter (natürlich) ein HTML5-abspielscript, in diesem fall das von videojs.com.

6 sekunden? finde ich genau richtig. wenn ich mich recht erinnere hatte flickr mal sowas ähnliches im angebot, mit 20 sekunden zeitbeschränkung. 6 sekunden passen: 6 sekunden sind kurz genug um sich den scheiss anzusehen, 6 sekunden sind ein zeitraum, den man super enlosschleifen kann und 6 sekunden sind so kurz, dass man sich genau überlegen muss, was man in diesen 6 sekunden eigentlich zeigen, erzählen oder mitteilen möchte. einschränkungen machen kreativ, so wie das auch mal mit 140 zeichen war.

ich mag auch die einschränkung die (quadratischen) filme nur mit der app aufzunehmen. kein import von vorhandenen videos, kein schneiden, keine musikunterlegung (ausser der die durch mikrofon kommt), keine spezialeffekte (j sei dank!), kein gedöns. ich glaube vine und ich werden gute freunde.

→ weiterlesenich wollte nur mal sehen, wie und ob das mit dem einbetten von dem ding funktioniert.

→ weiterlesender verband deutscher zeitschriftenverleger (vdz) am 22.01.2013:

Verlage sind für freie Links und Überschriften; es ist nur fair, dass etwa Aggregatoren eine Lizenz brauchen, um ihre auf fremden Inhalten basierenden Geschäftsmodelle zu realisieren. Das Prinzip des Leistungsschutzrechts ist also: wer gewerblich nutzen will, muss fragen.

jan hauser am 23.01.2013 (via) über äusserungen des vdz und des bdzv:

Die deutschen Verlegerverbände lehnen die Vorschläge zur Medienüberwachung entschieden ab. Für den Zeitschriftenverlegerverband VDZ lässt die Sicht des Berichts auf Pressefreiheit aufhorchen: Man beklage politische Einflussnahme und übe sie gleichzeitig aus. Man setze auf staatliche Co-Regulierung statt auf Selbstregulierung. „Seit wann braucht freie Presse eine Zulassung, die entzogen werden könnte?", sagte ein Verbandssprecher dieser Zeitung. Wer Lizenzen vergeben möchte, übe Kontrolle aus, teilte der BDZV mit. „Der Weg zu staatlicher Zensur ist dann nicht mehr allzu weit."

verleger meinen also, lizenzen seien einerseits der weg in den unrechtsstaat, andererseits „nur fair“? staatliche zensur ist mist, zensur durch verleger ein wichtiger beitrag für die pressefreiheit in deutschland? ich bin dafür das sich der vdz und der bdzv in veb (verband ehemaliger baumschüler) umbenennen.

[hervorhebungen in den zitaten von mir.]

judith horchert und konrad lischka versuchen sich auf spiegel.de über einen reisebericht der tochter von eric schmidt aus nordkorea zu empören. vielleicht wollten sich die beiden auch nur über die 19 jährige lustig machen und sind aus witzmangel aufs empören ausgewichen.

empörend finden die beiden beispielsweise, dass sophie schmidt schreibt pjöngjang sei „auf eine seltsame Art charmant“, obwohl sie doch wisse, „wie die herrschende Elite in Nordkorea herrscht - mit Gewalt, Abschottung und Propaganda“.

meine lieblingsstelle in horcherts und lischkas text ist diese:

Mancher Leser wird sich womöglich fragen, wie Eric Schmidt seiner Tochter erlauben konnte, dieses Geschwätz ins Netz zu stellen.

genauso kann man sich fragen, wie christian stöcker seinen beiden digitalressort-redakteuren horchert und lischka erlauben konnte ihr skandalisierendes gegeifer auf die angeblich „führende Nachrichten-Site im deutschsprachigen Internet“ zu kippen. vor allem da der lischka-horchert-artikel mindestens so irrelevant ist, wie die beiden glauben dass das „geschwätz“ von sophie schmidt irrelevant sei.

ich fand den artikel von sophie schmidt grösstenteils ziemlich gut, auch weil sie, anders als horchert und lischka, ohne stock im arsch ohne journalistenschulenüberheblichkeit schreibt und stellenweise fein beobachtet, beispielsweise als sie über einen computerraum an der kim-il-sung-universität in pjöngjang schreibt:

All this activity, all those monitors. Probably 90 desks in the room, all manned, with an identical scene one floor up.

One problem: A few scrolled or clicked, but the rest just stared. More disturbing: when our group walked in--a noisy bunch, with media in tow--not one of them looked up from their desks. . They might as well have been figurines.

Of all the stops we made, the e-Potemkin Village was among the more unsettling. We knew nothing about what we were seeing, even as it was in front of us. Were they really students? Did our handlers honestly think we bought it? Did they even care? Photo op and tour completed, maybe they dismantled the whole set and went home.

dieser raum hat auch für spiegel online eine gewisse attraktivität. er taucht in der fotostrecke des horchert-lischka-artikels als agenturbild auf, aber auch in der fotostrecke eines artikel aus dem dezember. man vergleiche den erkenntnisgewinn der spiegel-bildunterschrift, mit dem oben zitierten absatz aus sophie schmidts „geschwätz“:

In Nordkorea werden die Studenten mit moderner Technik ausgebildet - das soll wohl dieses Bild aus der Bibliothek der Kim-Il-Sung-Universität beweisen. Die Studenten werkeln an Computern - im Anzug.

an vater schmidts „knappen“ nordkorea-reisebericht monieren judith horchert und konrad lischka schliesslich, dass er nicht die „anderen Probleme“ nordkoreas erwähnt.

dankenswerterweise übernehmen die beiden diese herkules-aufgabe und nennen alle anderen probleme nordkoreas beim namen:

am ende ihres artikels fordern judith horchert und konrad lischka dann etwas überraschend, dass tom grünweg künftig unter alle seine artikel schreibt, für welche probleme autos verantwortlich sind. die ansprüche, die man an teenager stelle, müsste man als deutschlands führende nachrichten-site schliesslich mindestens ansatzweise auch selbst erfüllen.

[den artikel habe ich beinahe mit „horchert hört ein hu!“ überschrieben, fand das aber gegenüber konrad lischka ein bisschen unfair und ausserdem völlig sinnfrei. den inhalt des letzten absatzes habe ich mir ausgedacht bevor ich gestern abend ins bett gegangen bin. gestern abend fand ich das noch witzig.]