#rpten tag 3

wieder etwas zu spät gekommen und um halb zwölf, also viel zu spät, bei hossein derakhshan mit the post-web internet: is this (the future of) television?

hossein derakhshan ist vor etwa einem jahr in das blickfeld getreten, als er einen artikel auf medium/matter veröffentlichte, in dem er den niedergang des webs beklagte. dazu schrieb ich damals:

pessimistisches, langes lesestück von hossein derakhshan, die wegen seines blogs für 6 jahre im iran im gefängnis sass und der das alte web, das vor seiner inhaftierung, vermisst. zu grossen teilen gebe ich ihm recht, an manchen stellen seines textes möchte ich widersprechen und finde seine darstellung zu eindimensional.

den teil seiner rede, den ich noch mitbekam, fand ich dann nicht nur eindimensional, sondern so ärgerlich, dass ich twitterte:

mich hat die neil-postmanisierung der gesellschaftsdebatte schon 1985 genervt. jetzt schwappt dieser pessimismus täglich auf der #rpten hoch

tatsächlich zitierte hossein derakhshan explizit neil postman und warnte sinngemäss davor, dass das internet uns langsam verblöde und wir uns „zu tode amüsieren“ würden, weil wir uns „mehr und mehr“ von der schriftsprache hin zur bildsprache wenden würden und unsere informationsaufnahme nur noch häppchenweise funktioniere.

ich möchte dem auf mehreren ebenen widersprechen, aber zum glück stumpfte hossein derakhshan in der anschliessenden fragerunde seine spitzen thesen ausversehen etwas ab. so berichtete er, dass im iran grossteile der nachrichten und berichterstattung auf instagram auslagern würden, weil instagram im iran nicht zensiert würde. so würden bei instagram lange texte unter den bildern erscheinen und instagram damit quasi als textmedium zweckentfremdet. ausserdem würde im iran so gut wie jeder telegram nutzen. das ist ein verschlüsselter nachrichtendienst, der auch eine gruppenfunktion habe, mit der man grosse leserschaften erreichen könne. kann natürlich gut sein, dass er glaubt, dass nur die menschen im iran nicht verblöden, weil dort die bildlastigen dienste zensiert seien, im rest der welt dank youtube und facebook dann aber doch? oder er findet, dass richtiger journalismus nur auf papier und richtiges bloggen nur in blogs funktioniere?

dazu kommt noch eine fehleinschätzung, der, meiner meinung, auch schon postman aufgesessen ist. das informationsbedürfnis grosser bevölkerungsgruppen war schon immer bildlastig. elaborierte schriftkommunikation war, soweit ich das sehe, nie ein massen-phänomen, sondern spielt sich bis heute eher in bildungsnahen schichten ab. auch vor dem fernsehen und dem netz gab es bildlastige illustrierte oder klickbait (beispielsweise in form überzogener schlagzeilen). blogs haben nie ein massenpublikum angezogen, sondern, schon immer, in nischen geblüht. und selbst das fernsehen hat sich mittlerweile so weit ausdifferenziert, dass es in nischen (zum beispiel der nische der „qualitätsserien“) mit anspruchsvollen, komlexen romanen mithalten kann. anders gesagt: wer sich zu tode amüsieren wollte, konnte das auch schon vor 200 jahren tun, wer buchstaben liebt, findet die heute in höherer zahl und vielseitiger kombiniert, als jemals zuvor in der menscheiheitsgeschichte.

bei dem wenigen was ich von hossein derakhshan mitbekommen habe, schien mir das was er sagte eher von verbitterung geprägt, als von sauberer analyse. aber vielleicht sollte ich mich nochmal in gänze durch den vortrag quälen.

[nachtrag 06.05.2016]

etwas differenzierter als ich setzt sich thomas pleil hier mit hossein derakhshans thesen auseinander und zieht auch persönliche konsequenzen, nämlich, unter anderem, mehr ins eigene blog zu schreiben und diese inhalte auf andere plattformen zu syndizieren.

marcus hammerschmitt schreibt auf telepolis auch kritisch über hossein derakhshan.

wir sind dann sitzengeblieben und statt des erwarteten, bereits zwei tage vorher gelaufenen programmpunkts art: what is it good for? mit ruth daniel (videoaufzeichnung, noch nicht angesehen), kam dann gabriel lifton-zoline mit what you need to see! – immersive storytelling, das im prinzip ein produktpitch für RYOT war. RYOT ist ein journalistisches format, dass viel mit 360°-videos arbeitet und kürzlich von der huffington-post aufgekauft wurde.

mich interessiert das aus zwei gründen nicht sonderlich: erstens huffington post und zweitens 360°-videos. die technologie sei zwar da, betonte gabriel lifton-zoline mehrfach, aber auf mich wirkt sie weder ausgereift, noch besonders vorteilhaft gegenüber videotechnologien mit geringer gradzahl. bei mir sind weder 360°, noch VR so recht angekommen. mit der RYOT app, kann ich zwar prima 360°-videos auf einem telefon ansehen, aber warum ich mir die videos mit dem handy vor der nase ansehen und mich dabei um die eigene achse drehen sollte, um die richtige perspektive zu finden, habe ich noch nicht verstanden. kommt vielleicht noch, dauert bei mir aber sicher noch ein paar jahre.

wir sind weiter sitzengeblieben und dann kam überraschenderweise thomas fischer mit strafrecht, wahrheit und kommunikation. das sollte eigentlich schon am vortag gezeigt werden, aber da hatte thomas fischer wohl den flug verpasst. sein vortrag war angenehm und sympathisch, und handelte genau von den themen, die in der ankündigung standen:

Wie rekonstruieren wir Wahrheit im Strafprzess? Wie konstruieren wir Wirklichkeit von Sicherheit, Bedrohung, Strafbedürfnis und Schuld?

Wie passen Transparenz, Sicherheitsbedürfnis und Menschenrechte zusammen?

funfact am rande, die aktuelle folge von the good wife handelt (unter anderem) genau von diesem themenkomplex.

nach dem mittagessen sind wir dann zu kathrin passig (clash of cultures – bewegungen und ihre organisationen) und drei mitstreitern gegangen. kathrin passig eröffnete ihre einführung in das thema mit einem zitat von mir:

kathrin passig schaue ich mir auch an, wenn sie mit mehreren auf der bühne steht und wenn das vortragsthema sich staubtrocken anhört.

sie wies allerdings darauf hin, dass das thema uns alle etwas angehe und dass die auseinandersetzung mit organisationsstrukturen, uns viele schwierigkeiten und tränen ersparen könnte, weil wir uns quasi ständig (implizit oder explizit) organisierten. tatsächlich schaffte kathrin passig in ihrer vorrede, mich für das thema zu interessieren und vor allem ihr hinweis auf diesen, schon etwas älteren, text von jo freeman habe ich ernstgenommen und ihn vor dem schreiben dieser zeilen gelesen. hier ein zitat aus dem text, das gut zeigt um was es geht:

[T]he idea of “structurelessness” does not prevent the formation of informal structures, only formal ones. Similarly “laissez faire” philosophy did not prevent the economically powerful from establishing control over wages, prices, and distribution of goods; it only prevented the government from doing so.

erstaunlich an jo freeman’s text ist vor allem, wie zeitgemäss er ist, und wie exakt er probleme beschreibt, die wir auch in den 2000er jahren sehr gut kennen.

die einzelnen wortbeiträge von volker grassmuck, leonard dobusch und monic meisel waren nicht erkenntnislos, aber ich muss sagen, dass mir die lektüre von jo freeman’s text sehr viel mehr erkenntnisse und aha-effekte verschafft hat, als das panel selbst. soweit ich sehe, hat kathrin passig die runde hier sehr vollständig transkribiert.

einen vorteil hatte es jedenfalls live beim panel dabei zu sein, wir hatten einen müden hund im fussraum (foto von der beifahrerin auf instagram).

nach etwas herumirren und hof-stehen wollten wir uns dann herrn kretzschmar ansehen, der zusammen mit anna lena schiller stifte sprechen lassen wollte. anna lena schiller und beetlebum wurden übrigens dreimal vorgestellt, einmal vom bühnenmoderator, einmal auf einer folie und dann nochmal von anna lena schiller. ich bin da ja eher ein freund der metadaten, die bei veranstaltungen wie der republica sehr zahlreich vorhanden sind. aber auch später, in der youtube-aufzeichnung von solchen vorträgen, kann man den namen der vortragenden eigentlich kaum verpassen. aber was solls? zehnfach hält einfach besser (mein name ist übrigens felix schwenzel).

auch wenn ich nur die einführung der beiden und einen kurzvortrag von johannes kretschmar mitbekommen habe (wir mussten wegen platzangst nach 10 minuten raus), habe ich wieder lust bekommen, mal wieder selbst zu zeichnen kritzeln. eigentlich schon seit randall munroes vortrag.

danach zu journelle, die das internet dick gemacht hat und zu der ich aus gründen nicht viel mehr sagen kann, als dass ich sie grandios, fantastisch und irre witzig finde. das war einer der persönlichsten und aha-igsten vorträge dieser republica.

"Ich habe nie was gegen gesunde Ernährung gesagt. Einige meiner besten Freunde ernähren sich gesund." @journelle auf der #rpTEN

und wenn jemand so auf die bühne kommt, kann eigentlich eh nix mehr schiefgehen.

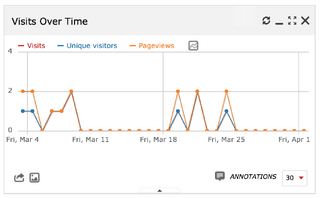

und dann war die republica — zack! — auch schon wieder (fast) vorbei. johnny haeusler fing das cheesegate sehr würdevoll ab („Ain't no sunshine when cheese gone“) und, obwohl ich das seit mindestens 13 jahren weiss, bin ich immer wieder erstaunt darüber, was für eine rampensau johnny haeusler ist. besonders erfreulich fand ich, dass die besucherzahl in diesem jahr tatsächlich, wie erwartet, nochmal um die 1000 menschen höher lag als letztes jahr, und dass sich das nicht unangenehm bemerkbar machte (ausser beim völlig überfüllten sascha-lobo-vortrag). noch erstaunlicher: die zahl der live-stream-zuschauer, die, wenn ich mich recht erinnere, zu spitzenzeiten um die 20.000 beströmte lag. das heisst aber auch, dass es noch mindestens zwanzigtausend menschen gibt, die noch flash benutzen.

ich fand die republica dieses jahr sehr entspannt (kein vorbereitungsstress). ich freue mich darauf, noch ein paar vorträge auf youtube anzusehen und nochmal in einem separaten artikel die veranstaltungs-highlights zusammenzufassen — und natürlich freue ich mich auf die #rp11 (oder isses dann wieder die #rp17?).