moskau 3/5 — grosser moskauer staatszirkus

am zweiten oder dritten tag unseres moskau aufenthaltes haben uns freunde meines schwagers in den moskauer staatszirkus eingeladen. da die moskauer freunde meines schwagers mit kindern unterwegs waren, war das folgerichtig. ich mag zirkus aber auch sehr gerne. mein erster berufswunsch war — natürlich — clown, auch wenn die clowns mich bei meinem meiner ersten zirkusbesuche zum weinen gebracht haben.

nach einem picknick im freien sind wir hin zum riesigen betonzelt. die wikipedia sagt, dass betonzelt sei anfang der siebziger jahre erbaut worden. das kommt definitiv hin, die eingangsbereiche und die fassade sehen eindeutig nach siebziger-jahre aus.

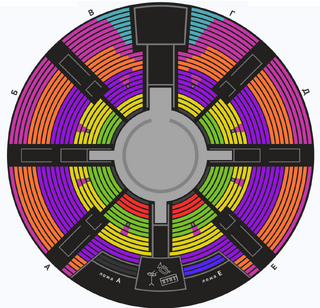

insgesamt scheint das gebäude in gutem schuss zu sein und vor allem der eigentliche theater-/vorstellungsraum scheint vor zehn oder zwanzig jahren kräftig modernisiert worden zu sein. oben, über den rängen ist eine durchgehende LED-wand angebracht, die zwar niedrig-auflösend ist, aber während der vorstellung für video-einspielungen oder stimmungslicht benutzt wird. die sitze auf den rängen sind relativ eng, zumindets da wo wir sassen, aber insgesamt ist die sitzsituation ziemlich geschickt gemacht. die zuschauer sitzen im prinzip im kreis, lediglich unterbrochen von publikums- und artisteneingängen

im klassischen zirkuszelt ist die sitzsituation ja eher U-förmig, der manegeneingang, und das orchester darüber, nehmen da ziemlich viel platz weg und machen die plätze neben dem manegeneingang eher billig. im moskauer staatszirkus wirkte das geschickter aufgeteilt, zumal die eingangsfluchten mehrere etagen hatten, oben fürs publikum, unten für künstler und techniker und tiere.

die magie vom theater, ebenso wie vom zirkus, wird ja meist durch geschickt gesetztes licht erzeugt. das funktionierte hier zunächst ganz hervorragend. zu beginn der vorstellung (zumindets in meiner erinnerung) wurde es stockdunkel, bis ein spot eine kleine, minimalistische szene in der manege beleuchtete: ein kinderbett. ein starkes, minimalistisch inszeniertes bild, das aber nach kurzer zeit von einer alt-männer-phantasie zerstört wurde, denn herein kam ein kind und eine frau, wie sich der regisseur oder produzent der aktuellen schau, wohl mütter nach ein paar wodka vorstellen: schlank, jung, adrett, perfekt frisiert und in ein leichtes kleidchen gehüllt. als die mutter das kind ins bett gebracht hat ging erneut das licht aus — und dann wieder an. der kuschelbär war zwischenzeitlich zum leben erwacht, von der decke seilte sich ein weissgekleideter hiphop-engel ab, dann fiel eine weisse feder von der decke und es zeigte sich, dass der russische staatszirkus keine berührungsängste mit kitsch und pathos hat. es wurde hemmungslos in jede klischeeschublade gegriffen, die gerade offenstand. immerhin technisch perfekt.

zirkus ist ja immer (ein bisschen) pathetisch, und das ist auch völlig OK und gehört dazu, aber wie immer, macht hier die dosis das vergnügen. für mich war die pathos- und kitschdosis eine spur zu hoch.

wie das ungefähr aussieht, zeigt dieser trailer zu der schow die wir gesehen haben (messenger, altersfreigabe 0 jahre).

was man im trailer auch sieht: in der show treten auch wilde tiere auf (aber auch ein paar domestizierte). wildkatzen, krokodile, schlangen und seeelefanten. mein erster gedanke war dann nicht mal unbedingt: „das ist aber nicht besonders tiergerecht“ sondern: „hm, das ist ganz schön langweilig und sinnbefreit“. bei den schlangen und den krokodilen war das besonders auffällig: erst wurden die krokodile in die manege geschaufelt, ein paar tänzer tänzelten um sie rum und riefen wahrscheinlich auf russisch: „guckt mal, wir haben krokodile!“ — und dann wurden sie wieder aus der manege geschauffelt. gleiches spiel mit ein paar schlangen: schlanke frauen trugen sie in die manege, tänzelten ein bisschen — und dann wieder raus. der leopard an der leine: rein, in einem körbchen durch die mange geschwenkt, wieder raus. bei den löwen war das ein bisschen aufwändiger, kam aber aufs gleiche raus: rein, hoppedihopp, wieder raus.

die einzige tiernummer die unterhaltsam war, war die mit den seeelefanten. dort sah ich zwar das, was ich schon unzählige male vorher gesehen hatte, aber es war unterhaltsam, lustig und gut inszeniert. allerdings blieb mir schön während der seelenaten-nummer das lachen im halse stecken, weil ich mir krassen anthropomorphismus diagnostizierte und mich plötzlich unsympathisch und naiv fand. muss ich wirklich lachen, wenn abgerichtete, eingesperrte tiere sachen machen, und durch geschickte narative menschliche eigenschaften auf sich projizieren lassen? ja, musste ich wohl, ich war ja im zirkus.

wirklich gut waren sämtliche artisten, auch wenn sie im rahmen der inszenierung in teilweise enorm peinliche kostüme gezwängt wurden. auch hier war die technische umsetzung einwandfrei; die seile der seiltänzer wurden unbemerkt gespannt und umgespannt, die artisten zogen ihre nummern fehlerfrei durch und brachten ihre teils beachtlichen kraft- und geschicklichkeitsübungen mit scheinbarer leichtigkeit rüber. aber bei all der professionalität und perfektion, spürte ich — oder bildete mir ein — dass die arbeit in der manage den darstellern nicht besonders viel freude bereitet. unter all dem kitsch, dem perfekt gesetzten licht, trotz des grandiosen live-orchesters, lag ein dicker schleier traurigkeit und zwang.

kann natürlich auch sein, dass ich traurigkeit nicht mehr von effekt-nebel unterscheiden kann, aber irgendwie war ich froh, als das alles vorbei war, auch wenn am ende nochmal kräftig auf die kitschtube gedrückt wurde.

es gibt neben der messenger-show, die wir sahen, wohl noch andere aufführungen im russischen staatszirkus, aber die promotionbilder suggerieren alle eine sehr grosse affinität zum kitsch.

immerhin erfreulich, dass die werbung gegen zirkusse, wie den russischen staatszirkus, in deutschland auch kaum einen deut besser ist.

ich hoffe mein eindruck vom russischen staatszirkus klang jetzt nicht zu negativ. ich fürchte ein bisschen, dass ich aus dem zirkus-alter vielleicht einfach ein raus bin — und das muss gar nicht mal mit meinem alter zusammenhängen. ich glaube mein geschmack hat sich einfach gewandelt. als ich jünger war, dachte ich die affektierte, theatralische art kunststücke im zirkus zu präsentieren, sei eben die art, wie man kunstücke präsentiert. mittlerweile halte ich genau dieses theatralische moment nicht mehr so gut aus. ich probiere es trotzdem immer wieder gerne aus, zuletzt vor drei oder vier jahren imn berlin, im roncalli winterzirkus, auch im betonzelt, im tempodrom. den winterzirkus fand ich unterm strich eher enttäuschend, obwohl der zirkus roncalli vor 25 jahren eine offenbarung für mich war. in den letzten jahren habe ich einfach das gefühl, im zirkus einfach nichts neues mehr zu sehen und das alte kann ich noch nicht wieder schätzen. obwohl, wenn ich recht nachdenke, bin ich auch vom neuen teilweise genervt. vor 20 jahren war der cirque du soleil ja auch noch neu und als ich die show damals in den USA sah, war ich auch eher underwhelmed und overkitsched.

aber das betonzelt ist wirklich schön und enorm funktional.