salzgurken

vorher und nachher, salzgurken, grob nach diesem rezept.

die gurken schmecken ziemlich gut, so lecker wie in russland und polen, wo wir sie quasi kürzlich entdeckt haben.

vorher und nachher, salzgurken, grob nach diesem rezept.

die gurken schmecken ziemlich gut, so lecker wie in russland und polen, wo wir sie quasi kürzlich entdeckt haben.

zeit.de: Brandschutz: Die Diktatur der Feuermelder

dirk asendorpf über unser überbordendes sicherheitsbedürfnis und die folgen davon — am beispiel des brandschutzes. hört sich trocken an, bietet aber wirklich eine frische, interessante perspektive, unter anderem auf das hauptstadtflughafen-desaster.

spiegel.de: Laurie Penny über Donald Trump, Milo Yiannopoulos und die US-Republikaner

toller text der feministin laurie penny, die den parteitag der republikaner besucht hat. der text ist sehr anständig von eva thöne übersetzt worden, das englische original liegt auf medium.com.

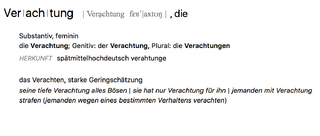

weil sich unter diesem artikel auf facebook eine rege diskussion um die angemessenheit des wortes „verachtung“ und meine widersprüchliche haltung gegenüber werbung entwickelt hat, fiel mir noch diese geschichte ein, die ich bisher nicht aufgeschrieben habe.

vor etwa einem jahr habe ich mich bei blogfoster angemeldet, einem dienst, der bezahlte werbeartikel in blogs vermittelt. ursprünglich wollte ich dort rumrecherchieren, welche blogger an bezahlten kampagnen teilnehmen und die werbung dann nicht ordentlich kennzeichnen. meine verachtung für ungekennzeichnete (schleich-) werbung ist nämlich noch grösser, als die für werbung an sich. statt zu recherchieren blieb ich dann an einem angebot hängen: werbung für glenfidich, einen whisky den ich gerne mochte und dessen destillerie in schottland ich gerade besucht hatte.

statt über schlecht oder gar nicht gekennzeichnete werbung zu schreiben, schrieb ich nun einen artikel über einen drogenhersteller, gegen ein honorar. die einschätzung, ob meine haltung, dass das in ordnung sei, weil ich ja schreiben konnte was ich wollte und dass ich den artikel deutlich als bezahlt kennzeichnete, eine rationalisierung oder bigott ist, überlasse ich gerne anderen. wichtiger war mir, dass ich diese werbung mit meinem gewissen und meinen grundsätzen vereinbaren konnte.

zwei monate später schrieb ich einen weiteren bezahlten artikel und auch den fand ich vereinbar, weil ich ihn auch ohne honorar geschrieben hätte, hätte mich jemand auf die idee gebracht mal dasdong xian center zu besuchen.

was ich sagen will ist mir selbst nicht ganz klar, es geht wohl in die richtung, dass ich glaube verachtung („starke geringschätzung“) von werbung und das schalten und profitieren von werbung lassen sich durchaus vereinen. es mag genauso widersprüchlich erscheinen wie die verachtung von menschen die sich über das image oder die PS-zahl ihres autos zu definieren scheinen und ab und zu selbst ein schickes auto zu mieten. so widersprüchlich wie die verachtung für die steuersparmodelle grosser, multinationaler konzerne und dem bedürfnis, bei der steuererklärung selbst möglichst viel geld zurückzubekommen. so widersprüchlich wie die verachtung schwachbrüstiger, umknickender, prinzipienlos wirkender politiker und meine tiefe dankbarkeit gegenüber der deutschen politik und repräsentativen demokratie als ganzes.

es gibt kein ganz richtig oder ganz falsch, kein schwarz/weiss. alles in unserer zivilisation ist grau und von widersprüchen durchzogen. um in dieser situation ein bisschen halt zu finden und die widersprüche auszuhalten, erscheinen mir grundhaltungen, egal wie widersprüchlich, relativ wichtig — auch wenn sie einer genauen betrachtung nicht immer standhalten. aber auch das ist wichtig, dass haltungen, die der realität oder neuen erfahrungen nicht ausreichend standhalten, anpassbare arbeitshypothesen bleiben. und als arbeitshypothese finde ich das OK, eine branche, die den menschen systematisch falsche versprechungen und hoffnungen macht, die manipuliert und manisch undifferenziert ist, zu verachten oder mindestens stark geringzuschätzen.

Ich kann Werbung nicht leiden, obwohl ich für diese Kolumne (zum überwiegenden Teil) mit Werbegeld bezahlt werde. Ich verabscheue Werbung nicht nur, weil sie sich rüpelhaft verhält und ständig meinen Gedanken- und Lesefluss im Netz und der Welt stört, ich verachte Werbung vor allem deshalb, weil sie sich rücksichtslos in jeden Lebensbereich schiebt.

Werbung dringt in jede Ritze, jede Pore unseres Lebens. Sie überzieht alles mit einem fiesen, grellen Schleim aus Halbwahrheiten, Stereotypen und Habsucht. Werbung ist Spam, der sich hübsch gemacht hat. Spam, der von tausenden, teils brillanten, Köpfen kreativ hübsch und auf Freundlichkeit getrimmt wird und manchmal sogar unterhaltsam, ironisch oder distanziert daherkommt. Aber im Kern unterscheiden sich Spam und Werbung nicht, beide schiessen aus vollen Rohren auf alles was sich bewegt, in der Hoffnung, dass alle paar tausend Schuss ein Treffer gelingt.

Die Bewohner des Internets haben von diesem Dauerfeuer mittlerweile genug und wehren sich mit Werbeblockern, ebenso die Bewohner von São Paulo und Grenoble. In beiden Städten wurde Strassenwerbung einfach komplett verboten.

Es wundert mich allerdings, dass Journalisten und andere Publizierende, sich teils vehement für Werbung einsetzen und sie verteidigen. So veranstaltet stern.de zur Zeit eine Kampagne, in der Stern-Autoren und der Chefredakteur von stern.de dafür plädieren Werbeblocker abzuschalten. Vor ein paar Jahren verharmloste der damalige spiegel.de-Autor Frank Patalog Onlinewerbung als „ein wenig Bling-Bling“, das Leser zu ertragen hätten, wenn sie in den Genuss von „kostenlosen Inhalten“ kommen wollten. Im Kern mag das sogar stimmen, aber warum müssen ausgerechnet Journalisten, die sich in ihrem Selbstverständnis der Wahrhaftigkeit, der differenzierten, fairen und aufklärenden Berichterstattung verpflichtet fühlen, sich für etwas stark machen, dass darauf ausgelegt ist, zu manipulieren und zu täuschen? Sollte Journalisten etwas, das von ihren Texten ablenkt, das die Leser beim Lesen stört und manipuliert, nicht viel eher grundsätzlich ablehnen?

Nähmen Journalisten den Pressekodex und das Gebot zur Trennung von Redaktion und Werbung ernst, bliebe ihnen, gar keine andere Wahl, als Werbung zu verachten oder mindestens zu versuchen, maximale Distanz zu wahren.

Fehlende Distanz zu Werbung untergräbt Vertrauen und Authentizität. Jeder Bereich in dem sich Werbung übermässig stark ausbreitet, kämpft mit diesem Phänomen. Mache Blogs sind dank eines Übermasses teils ungekennzeichneter Werbung, jeder Menge Gewinnspielen oder gesponserten Artikeln, kaum noch von den Werbeheftchen zu unterscheiden, die uns die Post in die Briefkästen stopft. Manche Youtuber sind dank Product-Placement und Werbeverträgen mittlerweile so authentisch wie der Bausparfuchs von Schwäbisch Hall. Auf Instagram sind sich sogenannte Influencer nicht zu schade, ihre individuelle Ästhetik und Bildsprache für ein paar Euro der ausgelutschten shiny-happy-people-Werbeästhetik anzupassen. Auf Instagram überspringe ich ständig Bilder die so glatt und überstylt sind, dass sie eigentlich nur (versteckte) Werbung sein können — und meisten auch sind.

Der Youtuber Fynn Kliemann, der sich weigert seinen Youtube-Kanal zu monetarisieren, Product Placement zu betreiben oder Werbedeals abzuschliessen, erklärte seine Abneigung Werbung zu machen wie folgt: „Ich bin jetzt überhaupt nicht grundsätzlich gegen alles oder gegen das System. […] Ich habe einfach nur kein Bock auf Sachen, die von mir verlangt werden und ich stehe nicht dahinter. Und das ist der Inbegriff von Werbung.“

Werbung mag kreativ sein, sie kann sogar witzig und ironisch sein — aber sie ist niemals authentisch. Deshalb muss man sie nicht zwangsläufig ablehnen, aber ich finde, dass wir, Publizierende und Konsumenten, Werbung unbedingt als das sehen und behandeln sollten, was sie ist: manipulativ, parasitär und in der Regel unerwünscht. Werbung zu verachten ist der erste Schritt zur Parität. Sie verachtet uns schliesslich auch.

ich habe noch einen nachtrag zur frage der angemessenheit des wortes „verachtung“ und meiner widersprüchlichen haltung zu werbung geschrieben.

sehr schön, auch zum thema, konstantin weiss vor 6 jahren: „das märchenland der objekte“

die textübersicht von @PDmedien erinnert mich an die frühe @brandeins: lauter toll aufgemachte texte, die ich irgendwann mal lesen muss.

falls sich jemand fragt, warum ich in den letzten 4 monaten so wenig ins internet geschrieben und gelinkt habe, dieser relaunch ist der grund. ich habe (fast) alle beteiligten bereits persönlich in grund und boden gelobt und wiederhole das hier, etwas verallgemeinert, gerne nochmal.

so ein relaunch, oder überhaupt jedes website-projekt kostet ungeheuer viel kraft und energie, an unendlich vielen ecken. und auch wenn man ein unfassbar gutes konzept, tolle artdirektion und perfekte HTML/CSS-umsetzung hat (alles drei vor allem von JVM/next), einen geduldigen, straff zuarbeitenden kunden und ein tolles team (bei espresto) und ein ziemlich gutes CMS (FirstSpirit) hat, ist das immer noch ein riesiger haufen arbeit, rein- und mitdenken und reden.

aber wenn das erste zwischenergebnis nach knapp 4 monaten (ab vorlage feinkonzept) umsetzungsarbeit so aussieht, dann freue ich mich über diesen job und fühle mich mit meinen drei hauptqualifikationen (optimismus, ruhe bewahren und nichts richtig können, aber dafür alles ein bisschen) am goldrichtigen platz.

We've put all our latest thinking and expertise on innovation, disruption and transformation in one place - and made it easier for you to share it. Explore our redesigned website today. www.rolandberger.com

Posted by Roland Berger on Wednesday, July 20, 2016

endlich mal ne sinnvolle verwendung für unsere vasen gefunden: #salzgurken

grob nach diesem rezept:

in einem gefäss stapeln und mit 1,5 liter kaltem wasser mit 60 gramm meersalz übergiessen.

mal schauen wie das in drei tagen aussieht.

endlich mal ne sinnvolle verwendung für unsere vasen gefunden: #salzgurken

grob nach diesem rezept:

in einem gefäss stapeln und mit 1,5 liter kaltem wasser mit 60 gramm meersalz übergiessen.

mal schauen wie das in drei tagen aussieht.

ich habe zwei folgen braunschlag auf netflix gesehen. früher wäre ich in die videothek gegangen, hätte das ziemlich bescheuerte DVD-cover gesehen, die DVD im regal stehen gelassen und mir was anderes ausgeliehen. in der tat ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass genau das passiert ist, denn die braunschlag-DVD erschien im märz 2012 — eine zeit in der ich noch in videotheken gegangen bin (glaub ich).

jetzt habe ich die serie angefangen, weil mich @zwanzigtausend darauf aufmerksam gemacht hat:

@diplix Braunschlag (Netflix) gesehen? Falls nein, würde mich Deine Rezension interessieren. Falls Lust.

mir haben die beiden folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, ganz gut gefallen. ich wusste vorher nicht um was es in braunschlag geht und habe einfach angefangen zu gucken. dieses vergnügen möchte ich niemandem verderben und schlage vor, hier, an dieser stelle, einfach aufzuhören zu lesen und rüber zu netflix zu gehen und einfach eine oder zwei folgen zu gucken. meine unsortierten gedanken zur serie kann man hier auch später noch lesen.

braunschlag spielt in einem fiktiven ösetereichischen provinzdorf. mir gefiel die auffällig gute kameraarbeit gleich von anfang an. die kamera drängt sich nicht auf, liefert aber wunderbare bilder. diese bilder sind stellenweise aufwändig durchkomponiert, wie kleine stillleben des provinzlebens. manchmal sind die kompositionen so gut gelungen, dass ich allein wegen der bilder leise lachen musste und mich an ihrer absurdität erfreute.

genauso gefiel mir von anfang an, dass man gleich ins geschehen geworfen wird und der film sich nicht mit einer bemühten, langwierigen exposition aufhält oder sich die mühe macht, grossartig zu erklären, wer zu sehen ist und was sich da abspielt. mir war klar, dass sich das alles im laufe der serie klärt, aber dass sich filmemacher darauf verlassen, dass ihre zuschauer diese geduld aufbringen, erscheint mir — zumindest im deutschsprachigen raum — eher ungewöhnlich.

was ebenfalls augenscheinlich ist und in den ersten paar minuten irritierend: die leute sprechen komisch, sehr komisch. in der filmrealität scheint das niemanden zu stören, eben weil alle so sprechen. mir fiel dann irgendwann auf, dass ich diese sprache aus dem skiurlaub kenne: sie sprechen östereichisch. östereichisch ist dem deutschen nicht ganz unähnlich, aber doch ganz anders. nach zwei folgen verspürte ich irritierenderweise das bedürfnis, auf fragen der beifahrerin oder des kindes ebenfalls östereichisch zu antworten. leider ist das ziemlich schwer, weshalb ich dem drang dann widerstand.

die geschichte, die braunschlag erzählt, ist eher vorhersehbar und langweilig, aber das macht nichts, weil das zusammenspiel der charaktere, die nicht besonders subtile, aber gut dosierte überzeichnung der figuren, tatsächlich spass macht. je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger steil erscheint mir die these, dass die erzählung sich stilistisch an den cartoons von gerhard haderer orientiert. und selbst wenn die these zu steil ist, mir bereitet beides ähnliches vergnügen: haderer cartoons zu betrachten und braunschlag gucken.

schauspielerisch kann ich zu 90 prozent nichts aussetzen. eigentlich möchte ich nur an manuel rubey rumnörgeln, der den „apostolischen visitator“ banyardi spielt. die texte die ihm die drehbuchautoren in den mund legen sind exquisit, aber sie kommen leider zu gestelzt, zu gespielt, zu artifiziell aus seinem mund. in der zweiten folge gibt es einen wunderbar absurden dialog von banyardi mit der „deutschen magd“ silke und im zusammenspiel der beiden kackt manuel rubey leider total ab. in einer weiteren szene geht’s dann, weil er nicht sprechen muss und einfach eine folge grandios absurd überzeichneter bilder gezeigt wird.

die serie ist acht folgen lang, eine fortsetzung, habe ich in der wikipedia gelesen, wird’s nicht geben, aber die restlichen sechs folgen sehe ich mir sicher noch an.

wird immer besser.

mein lieblingswetter.

grossartiges, langes und faires hillary-clinton-portrait von ezra klein. nachdem ich das gelesen habe, würde ich clinton wählen, wenn ich es könnte.

gestern, kurz vor feierabend, schickte mir die beifahrerin einen link zu diesem video.

dort sieht man wie fynn kliemann sich in seinem garten einen teich ausbaggert. das video ist ungefähr ne viertelstunde lang und liebevoll und unterhaltsam zusammengeschnitten. nachdem ich das video gesehen hatte, dachte ich: das ist der grund warum youtube so toll sein kann und warum das normale fernsehen es in den nächsten jahren sehr, sehr schwer haben wird.

ich fand das jedenfalls sehr unterhaltsam, fynn kliemann dabei zuzusehen wie er die ganze zeit quatscht und macht. dann habe ich mir mehr videos von ihm angesehen, unter anderem wie er seine terrasse umbaut, den zweiten teil seines teichprojekts oder wie er einen gartentisch baut (und sich dabei mehrfach beinahe tötet).

die beziehungs- und humorkrisen die man in diesen videos sieht, sind denen die ich aus meinem alltag kenne nicht ganz unähnlich. ich fand diesen fynn kliemann auf anhieb sehr sympathisch. noch sympathischer fand ich ihn, nachdem ich dieses kurze portrait von ihm auf der deutschlandradio website gelesen habe: Werbung? In die Tonne gekloppt

dadrin wird er unter anderem so zitiert:

Ich bin jetzt überhaupt nicht grundsätzlich gegen alles oder gegen das System. Das stimmt gar nicht. Sondern ich habe einfach nur kein Bock auf Sachen, die von mir verlangt werden und ich stehe nicht dahinter. Und das ist der Inbegriff von Werbung.

sehr sympathisch. in den nächsten tagen guck ich definitiv seinen youtube-kanal leer.

ich bin ein mittelgrosser fan von sixt. die website zum bestellen von mietwagen funktioniert einigermassen, die abwicklung ist schnell und zuverlässig: führerschein und kreditkarte zeigen, tippi-di-tipp, fertig. in der regel jedenfalls. manchmal gerate ich dann doch an übertrainierte angestellte, die mir eine phalanx an trickfragen stellen, um mich zu diversen upgrades zu bewegen. und sixt ist nicht besonders günstig. deshalb hat meine zuneigung zu sixt in letzter zeit ein bisschen gelitten.

nettes interview im spiegel mit erich sixt, der meint: geld müsse man verachten. apropos geld, der link zum interview ist ein blendle-bezahllink für €0,74

die letzten zwei mietwagen habe ich bei billiger-mietwagen.de gemietet, was am ende meist so um die 50% weniger kostet als bei sixt direkt. die auswahl dort ist ein bisschen komplizierter, weil man dort angebote von ein paar dutzend firmen findet, die nicht immer ohne weiteres vergleichbar sind und teilweise sehr unterscheidliche mietbedingungen haben. mich hat das früher immer ein bisschen abgeschreckt, denn bei angeboten wie billiger-mietwagen.de hat man es plötzlich mit drei bis vier vertragspartnern zu tun. bei meiner letzten miete hat billiger-mietwagen.de mir einen vermittler (car del mar) vermittelt, car del mar hat mir einen vermieter vermittelt (keddy), der wohl eine tochtergesellschaft von europcar ist und die miete über europcar abwickelt. de-facto habe ich es zwar mit vier partnern zu tun, praktisch ist aber doch alles mit ein paar klicks beim hauptvermittler erledigt.

im gegenteil zu sixt, hat die abholung bei keddy/europcar ungefähr dreimal so lang gedauert. ausweis, kreditkarte, voucher, führerschein, tippi-di-tipp, noch mehr tippi-di-tipp, dann die freundlich geflötete frage: „für nur sechs euro können sie auf einen audi a3 upgraden …“. ich hasse diese tricks, frage aber trotzdem freundlich: „pro tag?“ „ja, sechs euro pro tag“. natürlich funktioniert der trick beim ersten mal oder wenn die kunden übernächtigt sind, aber warum zum kack nennen die vermieter nicht einfach die gesamtsumme — oder mindestens den zusatz pro tag? ich glaube das nächste mal werde ich bei der frage aggressiv.

genau so arschig finde ich die frage: „brauchen sie ein navigationssystem?“ ich sage immer „nein“ und umgehe so den symbolischen navigationssystem-aufpreis — denn bisher hatte jedes, wirklich jedes auto, dass ich in den letzten 5 jahren gemietet habe, ein eingebautes navigationssystem. kundenverarschung als grundprinzip scheint die profite der autovermieter massiv zu erhöhen, aber zufriedene kunden gewinnt man so doch nicht?

wenn ich mir ansehe, wie gut die minuten-, bzw. stundenweise miete von stadtautos (car2go, drive-now, etc.) mittlerweile vor sich geht, frage ich mich sowieso, warum der mietprozess so irre lange dauern muss. ich setz mich doch nicht an meinem computer und vergleiche minutenlang angebote, versicherungen, inklusiv-kilometer, extras, um dann am schalter durch irgendwelche irritationstricks alles über den haufen zu werfen. ja, ich freue mich über upgrades, eine bessere wagenklasse, aber ich freue mich nicht, wenn ich das gefühl habe, auf der anderen seite der theke will mich jemand über den tisch ziehen. dann lieber niemanden auf der anderen seite der theke und alles per automat.

in amerika ist diese unsitte am schalter auch weitverbreitet. die verkäufer versuchen alles einem mit falschen angaben (den tagespreis) zu upgrades zu bewegen oder zum gebührenpflichtigen navigationssystem zu bringen, aber einen vorteil hat das automieten in den USA: je nach klasse sucht man sich den wagen auf dem parkplatz frei aus. es gibt für jede klasse eie park-reihe, die schlüssel stecken, und das auto das einem am besten gefällt nimmt man dann.

das führt mich zum letzte grossen mysterium der mietwagenbranche: warum machen die vermieter auf ihren seiten werbung dafür, einen golf oder einen BMW mieten zu können, wenn man am ende dann doch einen focus oder audi bekommt? ich mag den überraschungseffekt ja meistens, aber das muss doch über geschicktes fuhrparkmanagement zu machen sein, dass man exakt das auto das man online bestellt, am ende auch bekommt?

weil ich dort jetzt zweimal zufrieden — und ich glaube günstig — ein auto fürs wochenende gemietet habe, empfehle ich billiger-mietwagen.de hier mal per affiliate link. wer über diesen link einen mietwagen mietet, spielt mir eine 10 euro werbeprämie von billiger-mietwagen.de zu: affiliate link