1 alter schrank

1 led-lichstreifen

1 esp32

1 stück alufolie = touch led cabinet

aus der rathaustreppe ist zuerst ein schutthaufen, dann ein loch und jetzt ein brücke geworden.

(siehe #rathhaustreppe)

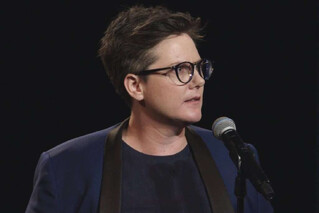

nanette

auf netflix läuft derzeit ein comedy special von hannah gadsby mit dem nichtssagenden titel nanette. offenbar schlägt der auftritt einiges an wellen, aber davon wusste ich nichts, als ich mir das vor ein paar wochen ansah. es haute mich auch so um.

ich bilde mir ein einiges über komik zu wissen. nicht nur weil seit fast 40 jahren versuche witzig zu sein, sondern vor allem weil ich vor 20 jahren funny bones gesehen habe. die essenz des films war für mich damals: komik wird aus tragödie und schmerz geboren. diese erkenntnis habe ich in den letzten 20 jahren aber eher wie einen kalenderspruch vor mir hergetragen und niemals die naheliegende frage gestellt: welche tragik, welcher schmerz ist der grund für meine witzelsucht?

vielleicht bin ich der frage auch ausgewichen, weil ich hin und her schwinge in meinen ansichten über komik. meistens war ich wohl der ganz pragmatischen ansicht, dass komik das leben einfach erträglicher macht (zumindest für mich selbst, für andere in meinem umfeld wohl eher nicht). dann neigte ich auch immer wieder der jerry-seinfeld-ansicht zu, aus was komik geboren wird: aus harter arbeit, schweiss und talent. (über seinsfeld ansichten über komik lässt sich einiges durch die lektüre von comedians in cars getting coffee lernen. wobei auch jerry seinfeld der ansicht ist, dass neurosen, benachteiligung oder tragik der komik dienlich sein können.)

was mich an nanette tatsächlich umgeworfen hat, war die humor-theorie die hannah gadsby vortrug. das hört sich unspektakulär an, war aber auf vielen eben meisterhaft. denn sie zeigte und trug nicht einfach vor wie humor und komik funktioniert, sondern arbeitete das mühsam mit den mitteln der komik und der antikomik, mit selbstoffenbarung und konfrontation, mit erleichternden pointen und betroffen machenden wutanfällen und radikaler gesellschafts- und publikumskritik heraus.

und betroffen-machend sage ich hier nicht mit ironischem unterton, sondern mit ehrlicher und aufrichtiger erschütterung (und bewunderung). denn hannah gadsby hat es (glaube ich) geschafft, dass ich mir die entscheidende frage jetzt wieder stelle: welche tragik, welcher schmerz ist der grund für meine witzelsucht?

noch während ich die show auf netflix sah, notierte ich mir folgendes:

hannah gadsby schafft es auf wundersame weise auf netflix nicht eine comedy-show abzuliefern, sondern eine beeindruckende geschichte von persönlichem wachstum, (selbst-) erkenntnis und vom finden.

ich habe selten so guten, tiefgründigen und wahrhaftigen explorationen über komik zugehört. hannah gadsby ist sehr witzig, aber sie hadert mit comedy. und sie erklärt das nicht nur schlüssig und nachvollziehbar, sondern fast therapeutisch.

natürlich beschränkt sich hannah gadsby nicht auf humor-theorie, sie schwingt zwischen klassischer, perfekt recherchierter und konstruierter comedy und existenziell ernsten passagen, selbstzweifeln und wut, radikal persönlichen passagen und (leicht) distanzierter selbst- und weltbetrachtung. sie stellt alles in frage, ihren ganzen auftritt, ihren humor, ihre konflikt- und krisenbewältigungsstrategien — und das macht das ganze dann (auch) therapeutisch. mit ihrer radikalen, manchmal fast unangenehmen aufrichtigkeit berührt, betrifft und bewegt sie einen. ihr humor und furor befreit nicht, lässt einen nicht schweben und die welt vergessen, so wie es gute comedy üblicherweise tut. ihre comedy holt die welt ans licht wie sie ist, mit all ihrer grobheit, ungerechtigkeit und gemeinheit, sie zerrt die welt auf die bühne, die wir, ich, im alltag lieber verdrängen oder schönreden und wegwitzeln.

seinfeld und seine gäste in comedians in cars getting coffee sind sich fast immer einig was comedy, was komik im effekt sein soll: sie soll alltagssorgen vergessen machen, die zuschauer erleichtern. jim carrey sagt das gleich in der ersten folge: „people come here to feel good about themselves.“

hannah gadsby tut dem publikum diesen gefallen nicht, sie bietet etwas besseres als selbstvergessenheit oder alltagslevitation: selbstkonfrontation und erschütterung von welt- und selbstbildern.

hannah gadsby ist nicht nur witzig, sie ist beeindruckend und berührend. sie transzendiert witzigkeit. und trotzdem ist ihr auftritt, bei aller schwere und radikalität auch zugänglich und im besten sinne aufwühlend, weil er eben vor allem zutiefst menschlich, humanistisch, nachvollziehbar ist. sie erzählt wie sie mit sich selbst ringt, mit ihren bewätigungsstrategien, den fragen was richtig ist und was nicht, sie zeigt wie man genauer hinsehen kann (und muss). sie zeigt wie mühselig es ist rauszuarbeiten, was von dene eigenen überzeugungen wahrhaftig ist und gut für einen selbst und unterhält damit nicht wie ein comedian, sondern wie eine romancière.

und gerade weil sie ihre entwicklungsgeschichte mit solch radikaler konsequenz erzählt, bleibt bleibt nach ihrem auftritt vor allem eins hängen: dass man sich selbst und wie man die welt sieht, seine ansichten was richtig und falsch ist, in frage stelt und überdenkt. besser kann comedy kaum sein.

Nanette by @Hannahgadsby is stunning. It made me feel happy, angry, sad and, ultimately, connected. What a gift.

fichtig und ralsch

Stefan Niggemeier: Wenn wir jetzt alle aufhören, uns über Ihre Texte zu beklagen, schreiben Sie andere Texte?

Harald Martenstein: Ja, sofort.

stefan niggemeier und harald martenstein haben sich zusammengesetzt und geredet. hier kann man das jetzt auch ohne übermedien-abo lesen. das zitat oben fasst das gespräch im prinzip aber bereits ganz gut zusammen: unterhaltsam, aber leider auch quatschig. witzig und gleichzeitig unendlich deprimierend. grandioser schlagabtausch, bei dem zu viele schläge danebengehen.

was mich an dem gespräch aber am meisten erschüttert hat: ich kann mich (zu grossen teilen) mit den aussagen beider identifizieren.

martenstein weist mehrfach darauf hin, dass es ihn motiviere, wenn er gegenwind bekommt und dass er besonders gerne positionen einnimmt oder verargumentiert die gerade (vermeintlich) unpopulär sind. manchmal mache es ihm auch spass, wenn „gewisse leute sich aufregen“.

diese art zwanghafter individualismus ist mir nicht fremd. ich schweige eher zu den themen die ohnehin alle beackern und wenn ich doch etwas schreiben möchte, versuche ich zumindest vorab gedanklich die gegenposition einzunehmen. mich reizt der sportliche aspekt des gegenposition einnehmens, seit ich in der amerikanischen highschool für schuldebatten dazu motiviert wurde. am ende reicht beim bloggen meine vor- und verstellungskraft (oder auch der mut) oft nicht aus, um dann auch tatsächlich gegenpositionen zu veröffentlichen. meistens ende ich dann in wild herumdifferenzierenden artikeln.

trotzdem, die (gezielte) provokation ist im prinzip die essenz des bloggens, die ich immer wieder in den letzten 15 jahren praktiziert habe. zuspitzung, gezielte provokation, frontale kritik machen spass und generieren aufmerksamkeit. genau diese gezielten provokationen durch elaborierte, möglichst pointenreiche kritik ist übrigens auch für das kribbel beim veröffentlichen verantwortlich. die aufmerksamkeit die ich in der regel suche ist auch gar nicht die von möglichst vielen, sondern meistens ganz speziell die der angegriffenen. im prinzip dient das ganze bloggedöns — und wahrscheinlich auch das kolumnenschreiben — auch immer der selbstvergewisserung. ich bin, weil ich reaktionen hervorrufe.

da unterscheiden sich verhaltensauffällige kinder wenig von bloggern oder kolumnisten. mit ein paar jahrzehneten lebens- und schreiberfahrung funktioniert die aufmerksamkeitserzeugung zwar viel ausgefeilter, pointenreicher und eleganter als in jungen jahren, aber die motivation ist die gleiche: es geht nicht darum der weltbeste (in irgendwas) zu sein oder sich mit den besten, grössten zu messen, der adressat, der gegner an dem man sich messen möchte ist immer der, der im sichtfeld sitzt. es geht nicht um richtiges oder falsches verhalten, es geht darum reaktionen von leuten im eigenen sichtfeld zu erzeugen. egal ob man applaus oder buhrufe hört, wichtig ist auf der bühne zu stehen, in der aufmerksamkeit, egal wie viele im saal sitzen.

diese fixierung auf die rezeption lässt sich im grunde natürlich schwer mit dem oben erwähnten individualitäts- oder autarkieanspruch vereinbaren, individuell ist da gerade noch die skepsis gegenüber dem mainstream oder dem massengeschmack und der fähigkeit eben auch ablehnung positiv zu rezipieren.

provokation oder das intellektuelle herumtänzeln um positionen ist auch eine art sport. positionen einzunehmen hinter denen man vielleicht gar nicht steht oder die den eigenen überzeugungen widersprechen ist intellektueller kraftsport. und wie beim kraftsport besteht immer die gefahr das aus dem annehmen von herausforderungen protzerei wird.

so sehr ich mich mit vielen identifizieren konnte was martenstein im gespräch sagte, eins wurde im laufe des gesprächs deutlich: durch den kontrast zu stefan niggemeiers ernsthaftigkeit, wirkten die provokantions-strategien martensteins plötzlich total infantil.

die fragen, mit denen stefan niggemeier offensichtlich ständig ringt, was ist richtig, was ist falsch, welche nebenwirkungen kann mein verhalten haben, stellt sich harald martenstein gar nicht. zumindest nicht ernsthaft. er ist auf der suche nach intellektuellen herausforderungen und rationalisiert das mit dem kampf für meinungspluralismus. dissidenz, abweichung von einem vermeintlichen „mainstream“ scheinen für martenstein selbstzweck zu sein. martenstein scheint sich in der rolle des kanarienvogel im meinungsfreiheitsbergwerk zu gefallen. er verfechtet irgendwelche ansichten, gesichtspunkte, die er in der öffentlichen debatte vermisst, themen bei denen bei „vielen Leuten in dieser Gesellschaft ein gewisser Unwille entstanden ist“ — ausschliesslich um (sich) zu unterhalten und die grenzen auszutesten:

Räumen wir also probehalber ein, dass Sie Recht haben in dieser Frage. Dann muss es trotzdem legitim sein, anderer Ansicht zu sein. Das ist nicht gefährlich. Gefährlich wird es in einer Gesellschaft, wenn man keine Dissidenten-Ansicht mehr äußern darf. Unterdrückung ist gefährlich. Eine Dissidenten-Ansicht ist nicht gefährlich.

diese rationalisierung des eigenen spieltriebs, der lust an der intellektuellen herausfforderung, ist mir bei aller liebe zu martenstein doch etwas zu narzistisch. wie gesagt, ich bin hin und her gerissen. mir sind die motive von martenstein nicht fremd. ich verstehe seine haltung und seine rationalisierungen sind nicht dumm. was mir aber bei martenstein fehlt ist die einfache frage: was ist richtig? nachdem ich das gespräch gelesen habe, scheint mir diese frage für martenstein überhaupt keine relevanz zu besitzen.

Stefan Niggemeier: Die Frage ist doch: Von welcher Seite droht gerade die größere Gefahr für die bunte Gesellschaft. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie eigentlich gegen die falschen kämpfen?

Harald Martenstein: Ich kämpfe ja nicht.

Stefan Niggemeier: Natürlich kämpfen Sie.

Harald Martenstein: Meinetwegen. Ich kämpfe gegen bestimmte Auswüchse, ich kämpfe gegen Übertreibungen.

martenstein turnt hoch oben in den metaebenen, niggemeier ringt mit sich und der welt auf dem boden.

in der metabene braucht man keine haltung, nur positionen die man aber beliebig wechseln kann.

übermedien.de: „Man sollte mit der Verteidigung der Freiheit nicht warten, bis es keine mehr gibt“

ding, …, ding, ding, …, ding.

die idee und die selenoid-produktbezeichnung zu dieser automatisierung habe ich bei aaron parecki gefunden. statt eines raspberry, habe ich zur steuerung allerdings [-werbelink] einen wemos-d1-klon benutzt.

auf dem d1 läuft espeasy, die steuerung übernimmt homeassistant per mqtt, ein http-request funktioniert aber auch: http://192.168.1.117/control?cmd=Pulse,15,1,60

ding, …, ding, ding, …, ding.

ich hatte einen ähnlichen impuls, der mich nach meiner tischlerlehre dazu gebracht hat architektur zu studieren: ein artikel in der zeit über den architekten peter hübner, der nicht für, sondern mit den künftigen bewohnern/benutzern baut.

möglicherweise war das dieser artikel in der zeit: zeit.de/1992/15/meister-unordentlicher-haeuser/komplettansicht

akkus-blumen.eu hat einen traum aufm LKW. irre, auf was für abstruse ideen blumenhändler kommen.

eigentlich finde ich das verstoßene straßen-e und die wilden buchstabenabstände super. ich bin mir aber nicht sicher ob das alles absicht oder state of the art ist.

vorgestern zum ersten mal wassermelone mit einem grossteil der (eingelegten) schale gegessen.

aus ottolenghis nopi, online-version des rezepts auf englisch.

„Ich finde es nicht hinnehmbar, wenn Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, sich nicht auf Deutsch unterhalten können,“ sagt Gauck. @HaticeAkyuen entschuldigt sich, dass ihre Verwandten keine Zeit hatten, sich für einen der nicht vorhandenen Deutschkurse anzumelden. pic.twitter.com/a4BUOFtPgg

die meisten nachrichtenabwurfstellen die ix lese haben den neuesten, vermeintlichen amazon-skandal ohne eigene nachdifferenzierung übernommen. deshalb: bevor man sich über irgendwas aufregt, erst mal 1-2 tage warten und dann gucken ob jemand nachdifferenziert hat.

Wer sich über Amazons angebliches Wegwerf-Verhalten aufgeregt hat, sollte diesen instruktiven, hintergründigen und sachlichen Text lesen, @m_steier wortfilter.de/wp/hintergruen…

Wer diesen Text (nicht lang, nur 3 Seiten!) gelesen hat - und er müsste Pflichtlektüre für ausnahmslos alle im Journalismus sein - und immer noch mit Rechten redet, oder sie zu Talkshows einlädt, fördert Rechtspopulismus und Nazis wissentlich. blaetter.de/archiv/jahrgae…

kann man nicht oft genug wiederholen, dass der rechtsstaat eben nicht dem schutz des staates, sondern dem schutz vor dem übergriff des staates dient. insbesondere, aber nicht nur, politiker vergessen das immer wieder.

"Ganze Härte des Rechtsstaates" meint seine Gewaltlegitimierung (=Rechtssicherheit), aber "Rechtsstaat" ist im Kern genau das Gegenteil: Die Beschränkung Handelns auf Gesetze, Vorrang von Grundrechten, Unabhängige Justiz etc. Der Rechtsstaat ist "hart", aber gegen den Staat.

hoffentlich ist es ein technisches problem!

ich bin zwar kein souveränitätscoach, aber mir kommt das ein bisschen unsouverän vor, dass der tagesspiegel mir seit diesem artikel keine einladungen mehr zu seiner „confronting the future“-veranstaltungsreihe schickt. eigentlich auch ein bisschen schade.

kann natürlich auch ein technisches problem sein, dachte ich mir gestern. denn ich bekomme seit dem 15. mai auch keinen tagesspiegel-checkpoint mehr. also habe ich versucht mich mit meiner bisher genutzten adresse ix@wirres.net nochmal anzumelden. das ergibt eine komische fehlermeldung:

na gut, das kann daran liegen, dass ich mit ix@wirres.net schon angemeldet bin und die anmeldemechanik mich kryptisch daran erinnern möchte, dass das so nicht geht. also habe ich mich mit ix@schwenzel.de angemeldet. ich bekomme sofort eine „aktivierungsmail“ und opte ein. jetzt bin ich mit ix@schwenzel.de beim checkpoint angemeldet und habe heute früh auch wieder einen checkpoint bekommen. versuche ich mich jetzt mit ix@schwenzel.de erneut anzumelden, bekomme ich wieder eine aktivierungsmail. das kann ich wiederholen, so oft ich will.

irgendetwas scheint also im zusammenhang mit meiner ix@wirres.net-email-adresse nicht zu stimmen. vielleicht bin ich wegen zustellungsschwierigkeiten automatisch auf einer ausschussliste gelandet, vielleicht bin ich da manuell drauf gesetzt worden. mich würde der grund wirklich interessieren und habe gestern mal bei checkpoint@tagesspiegel.de nachgefragt. sollte da jemals eine antwort kommen, ergänze ich den artikel hier.

ich hoffe ja wirklich inständig, dass das alles ein technisches problem ist. weil wenn der tagesspiegel mich wirklich wegen ein bisschen harmloser kritik auf irgendwelche schwarzen listen gesetzt hätte, würde das die austeilen-und-einstecken-können-quote in berlin massiv aus dem gleichgewicht bringen. muss man sich mal vorstellen: dann wäre die berlin-brandenburger flughafengesellschaft plötzlich souveräner als der tagesspiegel selbst!

[nachtrag 08.06.2018]

mittlerweile habe ich post vom tagesspiegel „Support-Newsletter“ bekommen:

Wir hatten von Ihnen eine Aufforderung, Ihnen keine Mail mehr zuzuschicken. Daher sind Sie auf unserer sog. Sperrliste verzeichnet.

eben noch war ich mir noch sehr, sehr sicher mich weder vom checkpoint noch vom „confronting the future“-verteiler abgemeldet zu haben. mittlerweile bin ich ins grübeln geraten: hab ich mich eventuell doch vom „confronting the future“-verteiler abgemeldet? wenn ja, wäre dieser artikel natürlich ein bisschen peinlich, zumindest die unterstellung an den tagesspiegel wegen der mangelnden souveränität. eine abmeldebestätigung kann ich jedenfalls nicht in meinem postfächern finden.

was allerdings verwunderlich bliebe: hätte ich mich tatsächlich von einladuingen zur „confronting the future“-veranstaltungsreihe abgemeldet, dass ich dann auch gleichzeitig aus dem checkpoint fliege.

ich hoffe der tagesspiegel „Support-Newsletter“ antwortet mir ein weiteres mal auf die frage, ob die abmeldung irgendwie nachvollziehbar ist. ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern mich abgemeldet zu haben.

beim anblick dieses baumes habe ich mich gefragt, wie der wohl gewässert wird. steht der im badezimmer der spielhalle?

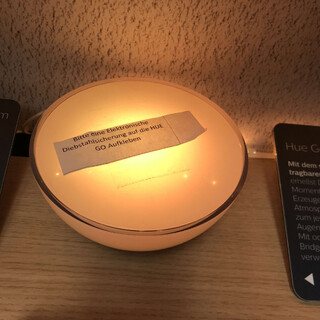

ich bin mir nicht ganz sicher warum, aber ich finde das unfassbar witzig. (kürzlich im baumarkt)

Die deutsche Breitband-Infrastruktur ist der Berliner Flughafen des Internets.